di Marco Restelli

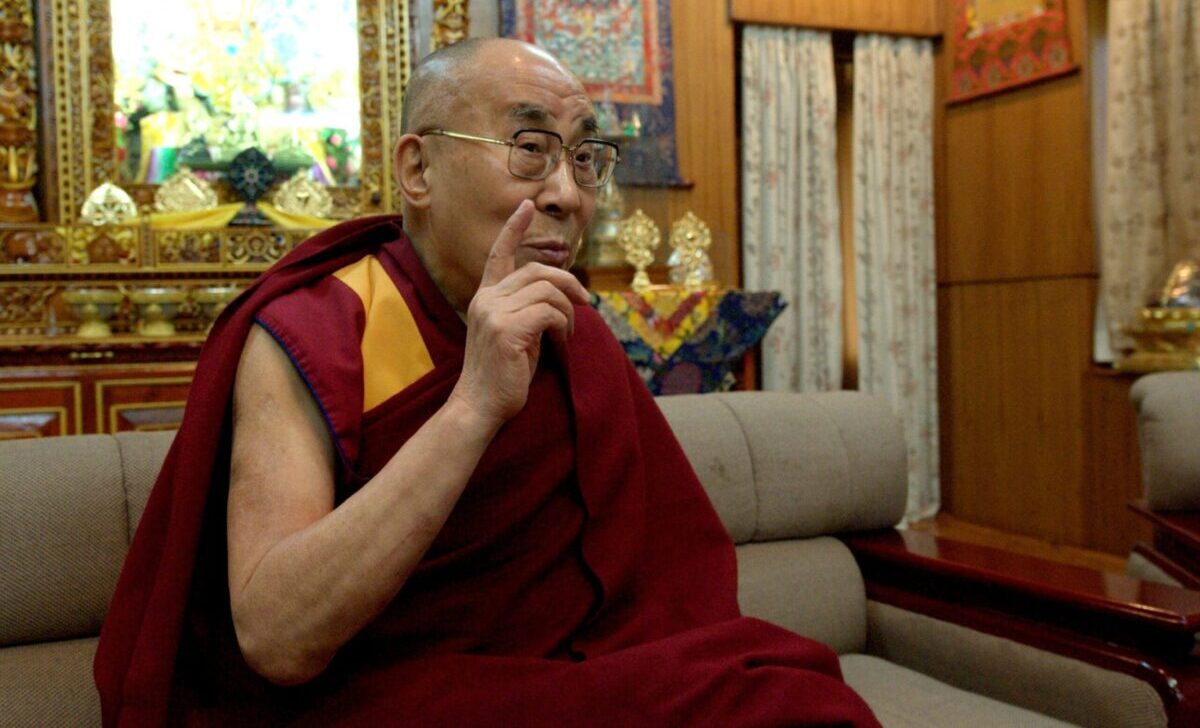

Il Dalai Lama, la Nonviolenza, i viaggi in Israele e l’amicizia con Elie Wiesel. Esce in Italia

la più completa biografia del leader del buddhismo tibetano, premio Nobel per la pace

«Tra noi tibetani esuli in India lo diciamo spesso: dobbiamo imparare dalla storia del popolo ebraico il segreto di mantenere le nostre tradizioni anche in circostanze drammatiche». Sono parole pronunciate nel marzo 1994 dal XIV Dalai Lama – suprema autorità religiosa del buddhismo tibetano e premio Nobel per la pace – in occasione della prima delle sue visite in Israele. Le foto dell’epoca lo ritraggono con la kippah davanti al Kotel Hamaaravi mentre, alla presenza di alcuni rabbini, inserisce in una fessura del Muro una candida kata, una sciarpina cerimoniale che nel buddhismo tibetano è simbolo di buon auspicio, di accoglienza e di felicità.

Il Dalai Lama (di cui era nota l’attenzione anche ai temi ecologici) era ospite della Society for the Preservation of Nature in Israel, ma era arrivato anche su invito dell’Università Ebraica di Gerusalemme, che gli conferì un Honorary Fellowship per il suo impegno per la pace.

Parlando di «circostanze drammatiche» il XIV Dalai Lama intendeva riferirsi all’invasione cinese del Tibet nel 1950, alla ribellione degli abitanti di Lhasa nel 1959, alla sanguinosa repressione cinese e alla fuga che lui stesso (all’epoca ventiquattrenne) e circa centoventimila tibetani hanno compiuto, attraversando le montagne himalayane a piedi e riparando in India, per costruire nella cittadina di Dharamsala un “piccolo Tibet” di esuli. Ma il Dalai Lama si riferiva anche a ciò che accadde dopo: una catena di drammatici avvenimenti che ha portato infine alla situazione attuale, con il Tibet trasformato in una colonia cinese mentre la diaspora tibetana nel mondo (non solo in India) si sforza di mantenere vive le tradizioni, la religione e la cultura del proprio popolo.

Quando l’Università Ebraica di Gerusalemme gli conferiva un premio per il suo impegno per la pace non compiva un atto formale bensì sostanziale. Come era accaduto ad Oslo cinque anni prima, nel 1989, con il conferimento del Premio Nobel per la Pace. Il Dalai Lama lo aveva ricevuto all’indomani del massacro di piazza Tienanmen, quando i carri armati dell’esercito cinese avevano schiacciato i sogni e le vite di migliaia di giovani cinesi scesi in piazza per chiedere libertà e diritti civili. Il Nobel andò al Dalai Lama perché era il simbolo di un popolo oppresso all’interno dei confini della Repubblica Popolare, ma anche – e forse soprattutto – perché si rifiutava di combattere l’oppressione usando le armi degli oppressori, cioè la violenza estrema, come qualche tibetano proponeva. Perciò, se è vero che il Nobel per la pace è stato a volte conferito a personaggi che non avevano fatto molto per meritarlo, è altrettanto vero che ben pochi dei premiati hanno dato prova di esserne degni come il Dalai Lama, il quale ha speso l’intera vita a insegnare i principi e la pratica della Nonviolenza. Come nel Ventesimo secolo aveva fatto in India un uomo che il Dalai Lama ha sempre dichiarato di ammirare: il Mahatma (“Grande Anima”) Gandhi, che aveva guidato il movimento di liberazione indiano contro il colonialismo britannico praticando la ribellione nonviolenta e la disobbedienza civile, ma anche bloccando quelle manifestazioni di massa in cui gli indiani colpivano fisicamente i britannici. Nessuna violenza che cancellasse l’umanità degli avversari (gli inglesi) era giustificata, per il Mahatma.

Per Gandhi ieri, come per il Dalai Lama oggi, vale infatti un principio morale assoluto: anche in politica, il fine NON giustifica i mezzi. Se tu persegui un fine buono ma i mezzi con cui lo persegui sono malvagi (per esempio, le bombe che fanno strage di civili) anche tu verrai moralmente corrotto da quei mezzi. Si può essere o non essere d’accordo con questo e altri princìpi della dottrina della Nonviolenza, ma non si può negare la profonda umanità di chi li ha praticati per tutta la vita. Come fece il Dalai Lama quando affrontò i giovani militanti nazionalisti del Tibetan Youth Congress, i quali progettavano una campagna di attentati e una insurrezione armata contro gli occupanti cinesi. La suprema autorità del buddhismo tibetano rispose loro: «avete il diritto di farlo, ma se lo farete vi porrete automaticamente fuori dalla comunità buddhista. Perché noi non togliamo la vita a nessuno. Rifletteteci e decidete». (Non a caso, il progetto della campagna di attentati fu cancellato).

Il sorriso e la saggezza

Oggi, questo «semplice monaco buddhista» (come si autodefinisce) ha raggiunto gli 86 anni e una saggezza arricchita da un delizioso senso dell’umorismo, oltre che da una incantevole spontaneità con cui mette a proprio agio chiunque gli si avvicini. Gli avvenimenti – spesso di respiro internazionale – della sua lunga vita avventurosa vengono raccontati in modo documentato e brillante da un libro appena giunto nelle librerie: Il sorriso e la saggezza. Dalai Lama, biografia autorizzata (arricchita da una prefazione del Dalai Lama stesso), opera dello scrittore, documentarista e giornalista Piero Verni, cofondatore ed ex presidente dell’Associazione Italia-Tibet (attiva anche nel Parlamento italiano attraverso un gruppo interpartitico). Opportunamente Verni dedica alcune pagine alle prodigiose circostanze per cui un bambino nato da una modesta famiglia di agricoltori in uno sperduto villaggio al confine fra il Tibet e la Cina, venne riconosciuto da un gruppo di autorevoli monaci come reincarnazione del precedente Dalai Lama (il XIII); perciò da allora venerato come manifestazione terrena del Bodhisattva della Compassione Universale da milioni di seguaci in una vasta parte dell’Asia (non solo Tibet ma Nepal, Bhutan, Mongolia e tutta l’India himalayana compresi Ladakh e Sikkim) ma ormai anche in Occidente.

Oggi, questo «semplice monaco buddhista» (come si autodefinisce) ha raggiunto gli 86 anni e una saggezza arricchita da un delizioso senso dell’umorismo, oltre che da una incantevole spontaneità con cui mette a proprio agio chiunque gli si avvicini. Gli avvenimenti – spesso di respiro internazionale – della sua lunga vita avventurosa vengono raccontati in modo documentato e brillante da un libro appena giunto nelle librerie: Il sorriso e la saggezza. Dalai Lama, biografia autorizzata (arricchita da una prefazione del Dalai Lama stesso), opera dello scrittore, documentarista e giornalista Piero Verni, cofondatore ed ex presidente dell’Associazione Italia-Tibet (attiva anche nel Parlamento italiano attraverso un gruppo interpartitico). Opportunamente Verni dedica alcune pagine alle prodigiose circostanze per cui un bambino nato da una modesta famiglia di agricoltori in uno sperduto villaggio al confine fra il Tibet e la Cina, venne riconosciuto da un gruppo di autorevoli monaci come reincarnazione del precedente Dalai Lama (il XIII); perciò da allora venerato come manifestazione terrena del Bodhisattva della Compassione Universale da milioni di seguaci in una vasta parte dell’Asia (non solo Tibet ma Nepal, Bhutan, Mongolia e tutta l’India himalayana compresi Ladakh e Sikkim) ma ormai anche in Occidente.

Un uomo che nel libro affida a Piero Verni l’essenza del proprio messaggio con queste semplici parole: «Dovremmo guardare a un livello più profondo. Capire che alla fine tutte le cose succedono dentro la nostra mente. Quindi è fondamentale avere una mente pacifica, calma e armoniosa».

Probabilmente questo libro è la più completa biografia esistente sul Dalai Lama nonché quella da cui emerge meglio la sua voce – personale, religiosa e politica. Ciò si deve all’autorevolezza di Piero Verni, che oltre ad essere uno studioso delle culture himalayane ha avuto il privilegio (come lui stesso dice) di frequentare da oltre quarant’anni il XIV Dalai Lama, raccogliendo quindi numerosissime testimonianze e interviste sui temi più disparati. Un’altra qualità dell’opera è di non essere soltanto una biografia. Raccontando la vita del leader tibetano, Verni utilizza registri diversi – da quello dello storico a quello del reportagista sul campo – per condurre il lettore in mondi differenti: ci narra le vicende sussultorie della politica cinese da Mao Zedong a Deng Xiaoping all’odierno leader Xi Jinping, ci introduce con chiarezza alle dottrine, alle scuole e ai monasteri del buddhismo tibetano, ci porta negli Usa alla Tibet House di New York ma anche a Hollywood, quando il mondo del cinema girava film sul Dalai Lama (ricordiamo Kundun di Scorsese e Sette anni in Tibet di Annaud) e le star come Richard Gere, Barbra Streisand, Goldie Hawn e Harrison Ford si battevano per i diritti dei tibetani, con la speranza (condivisa da molti) che un cambiamento fosse alle porte. Ma Verni ci riconduce poi in Tibet per spiegarci il recente dramma della “torce umane”, i monaci e laici, uomini e donne, che si danno fuoco per protestare contro le vessazioni dell’occupazione cinese; martiri, capiti ma non approvati dal Dalai Lama, contrario anche alla violenza auto-inflitta.

Dovunque sia andato, il Dalai Lama si è mantenuto fedele alla Nonviolenza e al dialogo. Parlò a lungo di dialogo interreligioso con il rabbino capo di Israele, Yisrael Meir Lau, durante la sua seconda visita nel giugno 1999; incontrò anche i rappresentanti di altre confessioni religiose presenti in Israele e fu ricevuto dall’allora sindaco di Gerusalemme, Ehud Olmert (forse l’unico politico israeliano ad avere accettato di incontrare il leader tibetano in esilio). In quelle occasioni ripetè un concetto che gli è molto caro e che aveva espresso anche altrove: «Mi chiedono se voglio convertire qualcuno. La risposta è no, perché penso che sia meglio approfondire le radici della tradizione in cui si è nati. Se sei un cristiano sii un buon cristiano, se sei un ebreo sii un buon ebreo, se sei un buddhista sii un buon buddhista».

L’armonia fra le religioni peraltro è uno degli impegni prioritari che il Dalai Lama si è dato, e di cui si parla nel capitolo 22 della biografia scritta da Verni. La terza visita in Israele fu nel febbraio 2006, il Dalai Lama trattò degli stessi argomenti – la pace e il dialogo interreligioso – ma la sua visita fu molto più seguita dai media israeliani rispetto alle precedenti, e il leader buddhista tenne affollatissime conferenze all’Università di Tel Aviv e all’Università Ben Gurion di Beersheba. Due anni dopo, nel 2008, il Gran Rabbinato di Israele chiariva definitivamente che le svastiche che ornano il seggio del Dalai Lama sono antichi simboli religiosi hindu e buddhisti (dal sanscrito swastikà) il cui significato non ha nulla a che fare con la svastica nazista. Il legame di amicizia fra il XIV Dalai Lama e il mondo ebraico si è sostanziato anche di un’ amicizia personale basata su una forte stima reciproca fra lui e lo scrittore, filosofo e premio Nobel per la Pace Elie Wiesel. Per la sua attività a favore dei diritti umani in generale e dei diritti civili dei tibetani in particolare, il Dalai Lama conferì a Wiesel, nel 2005, la massima onorificenza del Governo Tibetano in Esilio: la Light of Truth (Luce

della Verità). Quali capitoli siano ancora da scrivere, nel lungo libro della vita del figlio di agricoltori che divenne un Bodhisattva, non ci è dato sapere.