Opere letterarie tradotte oggi dagli originali yiddish, ma anche corsi, lezioni, studi:

chi tiene adesso viva in Italia la lingua degli ebrei dell’Est Europa e dell’area germanica?

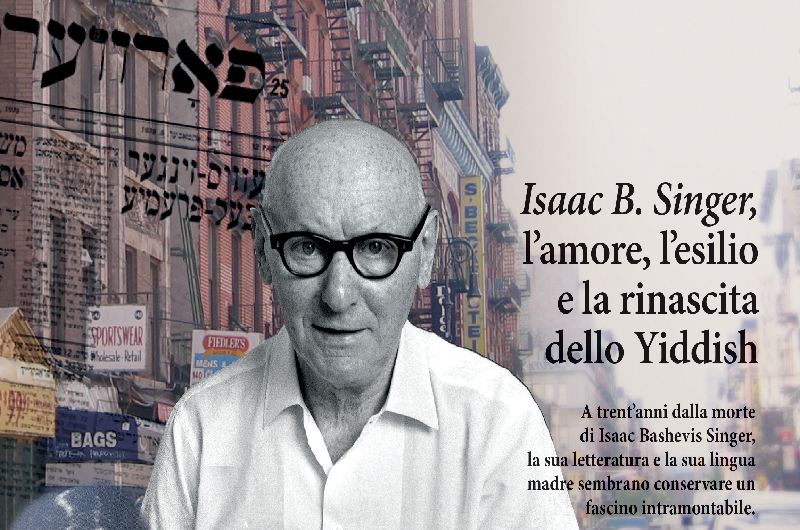

A trent’anni dalla morte di Isaac Bashevis Singer, la sua letteratura e la sua lingua madre sembrano conservare un fascino intramontabile. Un’inchiesta. E un saggio che ridisegna la personalità letteraria del grande scrittore premio Nobel

Caro lettore, cara lettrice,

nel suo Discorso per il Nobel, nel 1978, Isaac Bashevis Singer osservava come «nessuna conquista tecnologica può alleviare la delusione dell’uomo odierno, il suo senso di solitudine, di inferiorità, le sue paure… La nostra generazione ha perduto la fede non solo nella Provvidenza, ma anche in se stessa e persino in coloro che le sono più vicini». Con amara ironia, Singer sottolineava la deriva di un mondo privo di ancoraggi etico-morali, una modernità animata da una radicale sfiducia in Dio, un ebraismo che aveva perso il legame col testo biblico, gli uomini preda di una pulsionalità divorante, incapaci di accogliere il retaggio dei padri.

A questo Dopoguerra, Singer opponeva il ricordo del suo mondo, quello dell’Europa orientale pre-Shoah. Un comprensibile, testardo passatismo, quello di Singer. Tornare oggi a parlare di lingua e letteratura yiddish, del suo universo di riferimento, della sua stupefacente sopravvivenza, porta con sé, inevitabile, un discorso intorno alla memoria e all’uso che se ne fa oggi. Mai razzismo e intolleranza sono cresciuti così tanto da quando la Shoah ha raggiunto un grado così alto di commemorazione e ritualità civile. Mai la xenofobia, lo hate-speech e l’antisemitismo sono stati così presenti, nonostante le più accorte e sofisticate politiche della memoria.

Da anni e da più parti si invoca ormai un cambio di passo, urge un ripensamento, anzi una “decontaminazione” della memoria, per usare la felice espressione dello studioso Alberto Cavaglion nel saggio Decontaminare le memorie (Add editore): un viaggio nei luoghi fisici delle memorie, Fossoli, Villa Emma a Nonantola, la torre Ghirlandina a Modena… Cavaglion li racconta con l’intenzione di ridare forza e vigore alla lezione insita nei luoghi violentati dalla storia e dagli umani, notando quanto il paesaggio e la natura sappiano dispiegare un mantello di oblio sugli eventi più nefasti, con conseguente autoassoluzione. Ricoprendo tutto col suo manto lussureggiante, la natura si porta via il ricordo di ogni cosa, ci autoassolve. Ma ciò che non si vede non è cancellato, respira sotto le zolle, esiste dietro i muretti e dentro i boschi. Chi di noi non l’ha provato?

Davanti al mare di Dunquerque, attraversando le pianure polacche, sul Carso o nei campi delle Fiandre, a Gorizia e Redipuglia, in quelle bloodlands, le terre di sangue dove oblio e autoassoluzione se ne vanno a braccetto se non fosse per i memoriali e le ritualità civili? La violenza umana brutalizza e ferisce il paesaggio tanto quanto gli eco-mostri e la spoliazione predatoria delle risorse. E allora che fare? Una rovina contorta, un rudere diroccato non possono forse risultare più efficaci che non un restauro conservativo, un memoriale interattivo? Decontaminare significa togliere retorica e magniloquenza alla memoria, riportarla sul terreno del sentire e non solo del vedere, togliendola da bacheche museali e rituali fossilizzati. Ai luoghi della ferocia, alle bloodlands, occorre accostarsi di sbieco, fermandosi sulla porta, in punta di piedi, per dirla con Primo Levi.

Oppure, chissà, cercando magari di imparare lo yiddish – questo sì un vivo e vibrante monumento alla memoria -, immergendosi nelle parole antiche di un mondo che sulla propria tenace volontà di sopravvivere non mollerà mai, generazione dopo generazione, nipote dopo nipote. Come oggi testimoniano i libri di Chaim Grade e dei fratelli Singer.

Fiona Diwan