(Da sinistra a destra: Ljudmila, Svetlana, Andrej e Daniel appena arrivati a Leopoli. Credit: Ljudmila Bejter)

di Anna Lesnevskaya

“Mariupol è stata cancellata dalla faccia della terra. È una città fantasma, una città morta dove ci sono ancora delle persone vive”, racconta a Mosaico Ljudmila Bejter, una vita intera vissuta sul mar d’Azov e alle spalle 15 anni di lavoro come assistente del rabbino di Mariupol, Mendel Cohen.

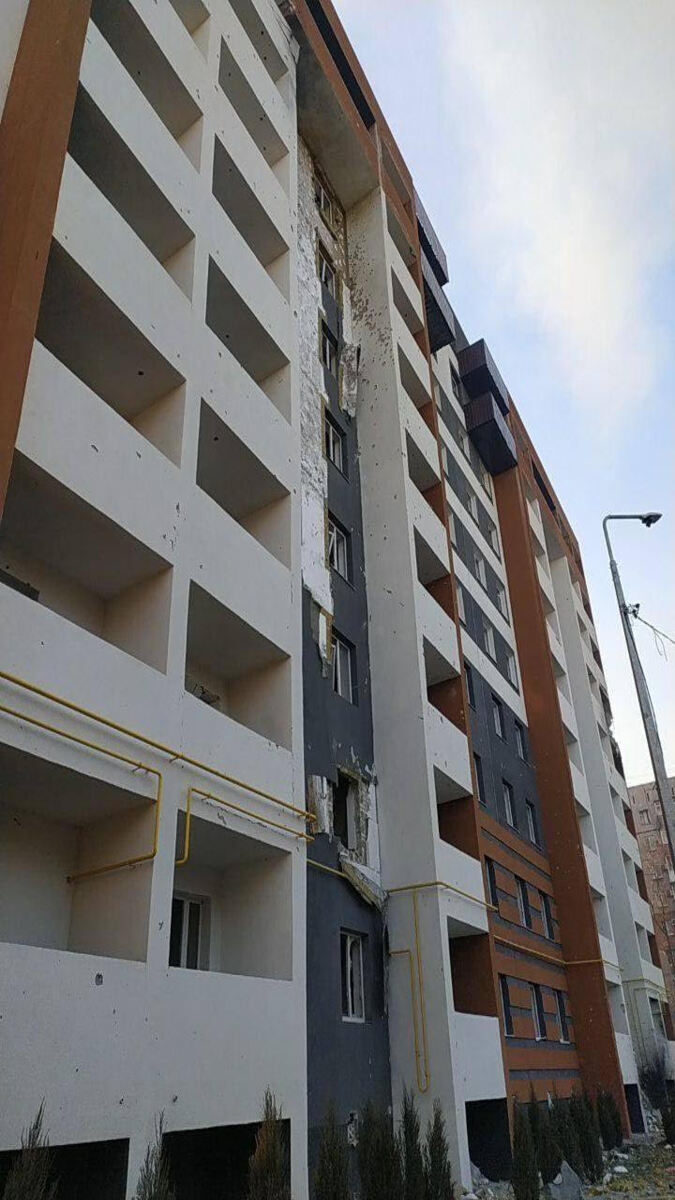

La città è stata accerchiata dalle truppe russe il 1 marzo. Il 21 aprile Mosca ha annunciato che la città sarebbe sotto il suo controllo ma sopravvive ancora un baluardo della resistenza, l’acciaieria Azovstal. Secondo il sindaco di Mariupol, Vadim Bojchenko, più di 20 mila civili sono stati uccisi durante la battaglia e il 90% degli edifici residenziali sono stati distrutti. Dopo 16 giorni passati in uno scantinato Ljudmila, insieme alla mamma 70enne Vera Iljinichna, al figlio 18enne Daniel e all’amica Svetlana col figlio coetaneo Andrej, è riuscita a fuggire dalla città assediata e a raggiungere il territorio controllato dalle truppe ucraine. Ora sta aiutando il rabbino Cohen nella sua missione per salvare più ebrei possibile dalla città.

Riportiamo di seguito la sua testimonianza.

Prima del 24.02.22

“Negli ultimi anni la Mariupol ha vissuto un intenso sviluppo, si stavano costruendo dei nuovi lungomare, nuove piazze. C’erano tanti piani e novità per i prossimi anni – racconta a Mosaico -. E in un solo attimo tutto questo è andato in frantumi.

Non ci stavamo preparando alla guerra, ma al Purim. Stavamo ordinando mishloach manot, mi ero messa d’accordo con un cantante. Ai primi di marzo aspettavamo il ritorno del rabbino che in quel momento si trovava in Israele.

Ero nella città da sola con mio figlio, perché mio marito, che è un militare, si trovava in un’altra parte del Donbass”.

Inizio della guerra e l’assedio

“Abitavamo nel centro città, il 24 mattino ancora non si sentiva il rumore dell’artiglieria. Quel giorno tutti gli anni chiamavo mia sorella che abita a Borispol, vicino a Kiev, per farle gli auguri di compleanno, ma quella mattina presto mi ha chiamato lei per dire che si stava nascondendo con i figli dai bombardamenti.

Hanno cominciato a bombardare Mariupol la sera del 24, ma siccome per tutti questi anni siamo stati distanti dal fronte soli 20 chilometri, la città era fortificata e dal 2014 c’erano posti di blocco su tutti gli ingressi nella città, le persone erano ottimiste e non credevano che la guerra sarebbe arrivata così velocemente. Nei primi giorni funzionavano ancora le ferrovie, ma, credo, non fossero in tanti a partire.

Il 25 e il 26 febbraio ci sono stati bombardamenti del quartiere Vostochnyj, il più vicino alla linea di demarcazione. Il 1° marzo hanno cominciato a bombardare il centro, i missili Grad hanno colpito le case residenziali, ci sono stati i primi morti e feriti, e ogni giorno l’intensità cresceva.

Il 2 marzo nella nostra zona sono saltate la luce, internet e l’acqua. Il 5 marzo è andato via il gas.

Fino al 1° marzo nella città funzionavano ancora i negozi, le persone si mettevano in fila per fare le scorte. L’indomani tutti i negozi sono stati chiusi, non era possibile acquistare più nulla. I militari ucraini hanno riaperto gli esercizi per le persone, che hanno svuotato i supermercati e le farmacie perché capivano che bisognava sopravvivere.

I mezzi pubblici hanno smesso di circolare, ma nei primi giorni della guerra sono riuscita a recarmi a piedi nella Sinagoga dove avevamo delle scorte di cibo che distribuivamo a coloro che erano in grado di raggiungere il Tempio, davamo a queste persone gli indirizzi soprattutto degli anziani a cui portare gli alimenti.

- Leggi anche: “Non abbiamo cibo e medicine”: le comunità di Kherson e Mariupol di fronte all’emergenza umanitaria

Nascosti nello scantinato

“Quando è iniziata la guerra, io e mio figlio abbiamo lasciato la nostra casa perché si trovava nei pressi di un impianto militare ed era troppo pericoloso restare lì. Abbiamo raggiunto mia mamma anziana per stare tutti insieme. Il suo appartamento si trovava sul Prospekt Myru (Prospettiva della Pace), la via centrale della città, ma vicino ad uno degli accessi a Mariupol. Vedevamo come in quella direzione stavano bruciando gli ipermercati, le case e che i russi si stavano avvicinando sempre di più.

Il 2 marzo, durante l’ennesimo bombardamento, i missili Grad hanno colpito il cortile del palazzo dove ci trovavamo, sono saltati tutti i vetri, bruciavano le macchine. A questo punto ci siamo rifugiati nello scantinato di una casa vicina, appena costruita. Siamo rimasti in quel sotterraneo dal 2 al 18 marzo, uscendo solo nei brevi momenti di tregua per preparare da mangiare.

I bombardamenti si intensificavano ogni giorno, le case bruciavano, il fronte si è trasferito in città e c’erano combattimenti nelle strade. Ad un certo punto nel nostro cortile sono entrati i carri armati e i militari russi. Abbiamo messo dappertutto dei cartelli con scritte “rifugio” e “bambini”. Con i russi abbiamo avuto pochi contatti e da loro non è arrivato nessun aiuto umanitario.

L’ultimo giorno della nostra permanenza nello scantinato i militari russi hanno fatto uscire tutti gli uomini coi documenti minacciando di sparare. Stavano verificando se c’era qualcuno che lavorava per le forze dell’ordine ucraine. Erano in otto e per far ritornare nello scantinato una sessantina di uomini hanno sparato in aria. Per me è stato uno choc, perché per un attimo ho temuto che gli sparassero addosso.

Lo scantinato era grande ed era diviso in due parti: nella nostra metà eravamo in circa 50, in tutto saremo state 350 persone. Abbiano dovuto liberare anche un corridoio che inizialmente avevamo usato per i nostri bisogni per fare spazio ad altre persone arrivate dopo. C’erano bambini e vecchi, per loro è stato più difficile. Non tutti potevano stare sdraiati, le persone dovevano rimanere per intere giornate sedute sulle sedie, al buio, e gli anziani erano esausti perché non potevano neanche uscire per prendere una boccata d’aria, era troppo pericoloso.

Chi aveva le scorte di cibo e acqua in casa, le ha portate nello scantinato. L’8 marzo ho convinto uno degli uomini ad andare in macchina fino alla Sinagoga per prendere qualcosa da mangiare. Quello che siamo riusciti a portare ha salvato tante persone, perché ogni giorno c’era sempre meno cibo. Ho preso anche alcune confezioni del latte kosher e una cassa di fiocchi d’avena precotti che sono serviti per preparare la pappa ai più piccoli. Sono riuscita a recuperare il pane azzimo dell’anno scorso che ha salvato tanti dalla fame.

Per cucinare gli uomini facevano il falò, era complicato perché pioveva e bisognava segare gli alberi del cortile mentre intorno volavano i razzi e si sparava. Per cuocere qualcosa bisognava andare avanti e indietro 20 volte, nascondendosi ogni volta con l’avvicinarsi dell’aviazione.

L’acqua c’era, ma dovevamo razionarla. Un giorno è nevicato, abbiamo raccolto la neve da sciogliere. Più avanti, in una casa vicina hanno aperto i tubi di riscaldamento e siamo andati a prendere quell’acqua dell’impianto che qualcuno filtrava con mezzi di fortuna.

Solo nella nostra stanza c’era una piccola finestrella che aprivamo un pochino, le altre stanze erano completamente al buio, ma sono riuscita a portare dal Tempio anche le candele di Shabbat e quelle commemorative, che venivano risparmiate per la notte perché sono più grandi.

Avevamo anche tre feriti nel nostro scantinato, una famiglia che stava cucinando il pranzo e non ha fatto in tempo a nascondersi. Il papà ferito gravemente è stato portato in ospedale, non so se sia sopravvissuto.

La fuga

“Ogni giorno pensavamo a come fuggire. La mia più grande paura era rimanere sotto l’occupazione e non riuscire ad andare via oppure dover lasciare la città attraverso il territorio russo.

Nella città non c’era né Internet, né segnale telefonico. Poco lontano da noi c’era la sede di un operatore di telefonia mobile e un giorno qualcuno è riuscito a prendere il segnale. Era pericoloso uscire, ma per noi era l’unica possibilità di contattare i nostri cari. Infatti, si potevano fare chiamate solo verso numeri esterni alla città. Da queste telefonate cercavamo di capire cosa stesse succedendo intorno a noi e nel Paese. Eravamo completamente tagliati fuori dal mondo, non sapevamo se c’erano corridoi umanitari. Quando c’erano informazioni su un corridoio umanitario, alcune persone che avevano le macchine provavano a partire, ma dopo tornavano, perché non le facevano uscire. Qualcuno è partito e non è più tornato, ma non sapevamo se fossero riusciti ad uscire o fosse invece successo qualcosa. Il nostro quartiere veniva pesantemente bombardato.

Sapevo però che mio marito non ci avrebbe lasciati e un giorno è arrivata una coppia di suoi amici che ci hanno detto che avevamo cinque minuti per deciderci: dovevamo andare a piedi in un altro quartiere più tranquillo dal quale partire con la loro macchina il giorno dopo. Avevamo però con noi la mia amica Svetlana e suo figlio Andrej, ha la stessa età di mio figlio, sono cresciuti insieme e stavano studiano insieme per diventare ufficiali di rotta. Ho detto che senza di loro non potevamo partire. Svetlana aveva una macchina in garage a 500 metri dal nostro rifugio. I ragazzi insieme all’amico di mio marito sono corsi a recuperare l’auto sotto i bombardamenti, nascondendosi dentro scantinati lungo la strada. Su 120 garage ce n’erano solo due integri, di cui uno con la macchina di Svetlana. I nostri ragazzi sono riusciti a spostare la macchina il più vicino possibile allo scantinato.

La cosa più difficile è stata attraversare Prospekt Myru per raggiungere la macchina. Quando sono uscita dall’arco del nostro cortile e ho visto la Prospettiva, il mondo mi è crollato addosso. C’erano cadaveri, schegge, detriti, vetri infranti, ordigni, pezzi di palazzi crollati. Era una terra bruciata, con enormi crateri lasciati dalle bombe. Intorno a noi era pieno di carri armati, si vedevano case bruciate. Stavamo correndo e pregando senza guardarci intorno, c’era un combattimento in corso. Stavo trascinando mia mamma, le mancava il fiato e mi pregava di lasciarla e io l’imploravo di andare avanti. Abbiamo finalmente raggiunto la macchina e in sette ci siamo avviati per vie traverse, facendo molta attenzione a non bucare le gomme della macchina, verso un quartiere più lontano dai combattimenti.

Il viaggio verso salvezza

La mattina dopo ci siamo avviati con due macchine, gli amici di mio marito con il loro bambino, e noi cinque. Attraversando la città abbiamo visto altre distruzioni, altre macchine civili esplose. Dappertutto c’erano cadaveri o sepolture con delle piccole croci. Eravamo diretti a Berdjansk, la strada era molto difficile, dovevamo attraversare 15 posti di blocco russi. Ogni volta controllavano i documenti, gli effetti personali, facevano spogliare gli uomini.

Il primo posto di blocco, controllato dai soldati della Repubblica di Donetsk, è stato il più difficile per me. Mio figlio ha destato sospetto, lo accusavano di avere dei legami con l’esercito ucraino. Ho cercato di spiegare che ha finito il secondo anno di studi dell’Istituto navale e mostravo le foto per provarlo, ma l’hanno portato al comando militare. Lì hanno controllato ad una ad una tutte le foto sul suo cellulare. Forse sono stata convincente, ma alla fine mio figlio è stato rilasciato. Ci ha raccontato che nel comando ha visto degli uomini ucraini fermati inginocchiati con dei sacchi in testa.

Siamo partiti alle 7 del mattino, c’erano circa 100 chilometri per raggiungere Berdjansk, occupata dai russi, ma siamo arrivati nella città solo alle 15. Abbiamo trovato il carburante tramite dei conoscenti e il giorno dopo siamo ripartiti per Zaporižžja, controllata dagli ucraini. Lungo la strada c’erano dei posti di blocco degli uomini di Kadyrov con dei controlli molto severi. Dovevamo farci strada tra i mezzi militari russi e ucraini distrutti, macchine bruciate, cadaveri dei soldati, le mine sui bordi della carreggiata. La sera abbiamo raggiunto il villaggio di Vasiljevka, dove si trovava l’ultimo posto di blocco russo. Dopo c’erano tre chilometri di una zona cuscinetto che ci separava dal posto di blocco ucraino. Lì si combatteva di continuo. Erano i tre chilometri più difficili, avevano fatto saltare un ponte e bisognava prendere una strada alterativa poco praticabile per le macchine. Abbiamo corso a tutta velocità lungo questo tratto lasciando dietro le case in fiamme e siamo riusciti a passare tra bombardamenti per arrivare sul territorio controllato dagli ucraini.

Quando siamo arrivati a Zaporižžja, siamo stati accolti in un grande centro commerciale dove tutti i profughi vengono registrati, viene offerto loro cibo e aiuto. Abbiamo deciso di proseguire per Dnipro dove siamo arrivati prima del coprifuoco e siamo stati accolti nell’albergo Menorah dell’omonimo complesso, sede della comunità ebraica locale. Ho mandato una foto al rabbino Cohen e gli ho scritto: Baruch Hashem.

A Dnipro siamo stati due giorni, finalmente abbiamo fatto la doccia dopo 16 giorni e ci siamo ripresi un po’. Mi sono messa in contatto con tutti, nella città c’erano già tanti profughi ebrei. Da Dnipro siamo andati a Vinnytsia e poi a Leopoli, dove rimaniamo tutt’ora. Ora la mia casa è tutta l’Ucraina, perché tutto quello che avevo, il lavoro e la vita, è rimasto a Mariupol.

Missione: salvare gli ebrei di Mariupol

Ora il nostro obiettivo è quello di evacuare più ebrei possibile da Mariupol. Sono riusciti a lasciare la città almeno 250 famiglie ebraiche. Prima della guerra la nostra comunità contava 1500 persone. Il nostro rabbino Cohen coordina tutto dall’inizio, è reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante lo Shabbat, per salvare le persone. Ha dovuto creare un proprio schema per portare fuori le persone perché i militari russi non hanno permesso di realizzare i corridoi umanitari previsti dall’Ucraina. Noi aiutiamo a creare le liste delle persone che non sono ancora state evacuate, mettiamo insieme le famiglie dello stesso quartiere, dobbiamo tenere pronte queste liste perché ad ogni momento può chiamare il rabbino che tiene il contatto con tutti gli autisti. Appena c’è la possibilità di uscire dalla città ci chiedono le liste. Quando le macchine entrano nella città, sparisce il segnale e scopriamo solo dopo chi c’era, chi non c’era e quali persone sono state portate in salvo. La difficoltà sta nel fatto che non sempre è possibile trovare le persone ai loro indirizzi, stanno negli scantinati e non sempre sono quelli delle case vicine, qualcuno può essersi spostato anche in altri quartieri.

Qualche giorno fa abbiamo saputo che non ce l’ha fatta una personalità di spicco della nostra comunità, la novantunenne Vanda Semjonovna Objedkova. Quando aveva dieci anni era sopravvissuta alla Shoah. L’avevano nascosta nei sotterranei durante la Seconda guerra mondiale, ma non è riuscita a sopravvivere in uno scantinato nell’Ucraina del 2022. Ci ha comunicato la notizia sua figlia che è riuscita a fuggire dalla città tre-quattro giorni fa. Purtroppo, temo che avremo altre notizie di questo tipo.

Alcuni membri della comunità sono morti a causa dei bombardamenti. Altre persone sono state portate sul territorio della Repubblica di Donetsk o in Russia. Ogni possibilità di evacuare le persone era per noi una chance per salvarle. Per gli abitanti della riva sinistra del fiume Kalmius era l’unica via perché non era possibile raggiungere la città a causa dei ponti fatti saltare per aria. Per questo andavano nella Repubblica di Donetsk, da lì in Russia, passavano attraverso ‘i campi di filtrazione’, e dopo si mettevano in contatto con noi e il rabbino organizzava la loro partenza verso altre mete.

Ricominciare a vivere

“Ho molta voglia di tornare a casa. È difficile scacciare il pensiero che la casa non c’è più. Solo sei mesi prima avevamo comprato un grande appartamento per la nostra famiglia, non abbiamo fatto neanche in tempo ad ambientarci.

Mio figlio ha 18 anni e non può lasciare l’Ucraina. E in generale, visto che mio marito sta combattendo per l’Ucraina, non andrò via dal Paese, sarò con lui fino all’ultimo, fino alla vittoria.

Credo con tutta l’anima che tornerò ancora a Mariupol quando sarà di nuovo ucraina. È il mio sogno. So che la città non esiste più, ma niente mi impedirà di andarci quando sarà liberata”.