di Fiona Diwan

Sarà l’attore Filippo Timi a presentare la lecture di Haim Baharier su “I cinque verbi per sollevarsi dalla schiavitù”, prevista al Festival Jewish and the city, martedì alle ore 13,00 alle Gallerie d’Italia, in Piazza Scala 6.

A presentarli l’uno all’altro era stata Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice del Teatro Franco Parenti. Un colpo di fulmine quello scattato tra i due. «Un giorno, Andrée me lo ha portato in studio, così di sorpresa», racconta Baharier. Gli incontri tra i due hanno ben presto assunto una certa regolarità e si sono trasformati in vere e proprie lezioni individuali. Timi è diventato così un allievo-amico. Baharier, dal canto suo, è quasi sicuro: “Se mai un giorno si dovesse girare un film su Chouchani (il clochard geniale protagonista del suo ultimo libro ‘La valigia quasi vuota’ – Garzanti), non mi dispiacerebbe che fosse un attore come Filippo ad impersonarlo’.

«Sono molti anni che rifletto intorno ai cinque verbi che noi ripetiamo ogni anno, a ogni seder di Pesach e che dovrebbero raccontare l’uscita dalla schiavitù. Ci indicano le tappe, le azioni, i pensieri da intraprendere per poterci affrancare.

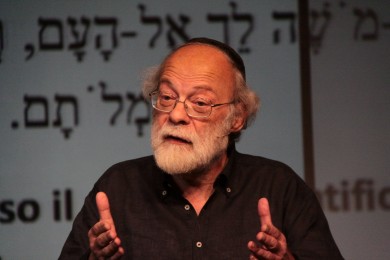

Quali sono? Il primo è Vehotzetì: vi farò uscire. Il secondo è Vehitzalti, vi soccorrerò. Il terzo: Vegaàlti, vi riscatterò. Il quarto è Velakarti, vi prenderò (come popolo). E infine Veheveti, vi condurrò: quest’ultimo è il verbo più occultato, sembra molto perentorio e quadrato, ma andrebbe sfumato e meglio interpretato». Così si esprime Haim Baharier, studioso ed ermeneuta dei testi della tradizione ebraica, autore di numerosi libri (La Genesi spiegata da mia figlia Garzanti, Le dieci parole, San Paolo, Qabbalessico, Giuntina, Il tacchino pensante, Garzanti, La valigia quasi vuota Garzanti). Ospite del Festival milanese, Baharier darà una sua interpretazione dei cinque verbi con cui la Torà narra l’uscita dal giogo egiziano(16 settembre, ore 12, alle Gallerie d’Italia).

Che cos’è quindi la schiavitù per il popolo di Israel?

A mio avviso, la schiavitù è una cattiva interpretazione del concetto di claudicanza, quando la si immagina come un handicap, come una zoppìa. Ma in verità non è affatto di questo che si tratta: è piuttosto uno stato di fragilità insito nella condizione umana, uno stato ontologico di mancanza e di sottrazione, tipico dell’esistere. Il patriarca che fonda l’etica della claudicanza e ne fa la pietra angolare dell’identità di Israel è Giacobbe. È proprio lui che nella narrazione biblica segna il passaggio dalla claudicanza sentita come condizione individuale, a quella sentita come identità collettiva fondata sulla fragilità. Giacobbe si sveglia dopo la lotta con l’angelo e si ritrova claudicante e lesionato. Ed è proprio allora che avviene il passaggio: Giacobbe diventa Israele nel momento stesso in cui si accorge di essere ferito, e assume così su di sé l’identità collettiva del destino di un intero popolo. Insomma, passa da un’identità personale a un’identità universale. Questi cinque verbi che ho indicato ci spiegano come avviene lo slittamento dell’esperienza soggettiva da dimensione personale a dimensione universale e collettiva, identità comune a tutti i popoli, ivi compreso, in primis, quello di Israel.

Quali sono le azioni indicate dai verbi?

Questi cinque verbi ci vogliono suggerire di fare attenzione: è urgente uscire dalla schiavitù perché urge uscire dallo svolgimento piramidale della storia umana, da uno schema fatto di dominati e di dominanti. Usando questi cinque verbi, la Torà capovolge la piramide di potere di cui sono intrise le narrazioni classiche. Vehotzeti mitachat, è scritto: capovolgerò, “farò uscire da sotto”, detto letteralmente. Poi c’è Vehitzalti, vi soccorrerò. Rispetto al verbo precedente, notiamo la presenza di una lettera in più, la lamed, che è la lettera-simbolo dell’apprendimento, dello studio, dell’insegnamento: sta a suggerirci che ciò che ci renderà liberi -dopo il “vi farò uscire” – è proprio lo studio. Terzo: Vegaàlti, vi riscatterò: sta a indicare ciò che non è stato fatto. Non si cade in stato di schiavitù dal giorno all’indomani. È necessario sempre capire perché un certo evento si produce, che cosa succede: perché non sono stati colti i segnali? Quand’è che abbiamo capito che era troppo tardi? Perché non ci siamo ribellati? Perché non abbiamo visto e non ci siamo accorti?

Qual è lo spazio di testo occupato da questa vicenda?

Nella Torà, le vicende della schiavitù vengono liquidate in poche righe. Eppure la narrazione ci dice che è in corso un vero e proprio etnocidio. La Torà sceglie di occuparsi del come si esce dalla schiavitù non del come ci si è entrati. Insomma, questi cinque verbi ci stanno dicendo che per capire fino in fondo le vicende bisogna storicizzarle. Non dimentichiamo che gran parte della Torà ci parla di relazioni tra umani e delle loro società: economia, etica, politica, giustizia… paradossalmente nulla è meno “religioso” della Torà. La natura stessa di questi cinque verbi ci dice che dobbiamo uscire dalla “religione” intesa come isituzione e come gerarchia. La prima schiavitù è proprio quella della gerarchia: ivi compresa la sua forma religiosa. Non dimentichiamoci che la gerarchia è qualcosa di comune a tutte le religioni, anche quelle che sembrano le più innocue, come quella buddista. C’è sempre una piramide e sulla sua cima c’è sempre un Dio con sotto dei supplicanti. La Torà dice Vehotzeti mitachat, vi “farò uscire da sotto” ma non aggiunge “per mettervi sopra”. Viene così azzerato l’impianto gerarchico, unico vero modo per uscire dalla condizione di schiavo. Anche l’idea del messianesimo non è, in sé, un’idea religiosa: è la possibilità che l’uomo concede a se stesso di redimersi, di migliorarsi e realizzare progetti profondi. Il Messia non è un deus ex machina ma incarna la speranza eterna che alberga nel cuore umano, ben al di là e molto oltre la religione, intesa come forma istituzionale.