di Roberto Zadik

Quarant’anni fa, a novantasette anni, moriva Marc Chagall, sognatore visionario che attraversò il Novecento diventando icona dell’arte ebraica

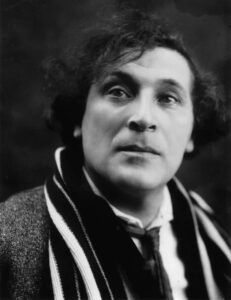

Marc Chagall morì il 28 marzo 1985, nella Francia che sentiva come la sua nuova patria, tanto da aver francesizzato il suo vero nome, ben più ebraico, Moshe Segal. Da ebreo bielorusso egli divenne “portavoce pittorico” dello scomparso mondo ebraico Yiddish dell’Europa Orientale. Visionario e onirico, appassionato e nostalgico, sradicato e inquieto, passò alla storia come il pittore ebreo più famoso di tutti i tempi.

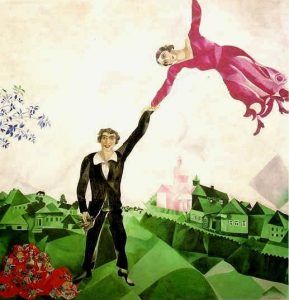

Marc Chagall morì il 28 marzo 1985, nella Francia che sentiva come la sua nuova patria, tanto da aver francesizzato il suo vero nome, ben più ebraico, Moshe Segal. Da ebreo bielorusso egli divenne “portavoce pittorico” dello scomparso mondo ebraico Yiddish dell’Europa Orientale. Visionario e onirico, appassionato e nostalgico, sradicato e inquieto, passò alla storia come il pittore ebreo più famoso di tutti i tempi.Pur essendo nato da una famiglia di origini modeste, nel piccolo villaggio di Lezna, nei pressi di Vitebsk, importante centro ebraico ortodosso, riuscì in imprese epiche con un nome che ha attraversato il ventesimo secolo con mostre e collezioni internazionali, dalla “sua Parigi”, a New York a Gerusalemme. Tra i suoi quadri più celebri vi sono “Il Violinista”, primo dipinto in cui l’ autore ha rappresentato un musicista, seguito da altri dello stesso genere, quali “il Violinista verde” e “il Violinista blu ” e “La passeggiata”, dove i due innamorati sono rappresentati su piani diversi, lui a terra e lei “volante” nell’aria, a rappresentare che l’ amore non ha limiti quando è sincero.

Nella capitale dello Stato ebraico, all’inizio degli anni Sessanta, nel 1961, realizzò i coloratissimi mosaici al Parlamento (Knesset) e le vetrate del rinomato ospedale Hadassah dell’Università Ebraica di Gerusalemme. A New York, arricchì la sede delle Nazioni Unite con una collezione di formidabili dipinti, a tema biblico, eseguiti dal 1932 al 1956. Nel 1964 creò una meravigliosa vetrata, nella lobby dell’Onu, la ” finestra della pace”, sempre con temi sacri, in ricordo di Dag Hammarskjold, segretario delle Nazioni unite, perito in un incidente aereo nel 1961.

Profondamente patriottico ed ebreo, legatissimo alla prima moglie Bella Rosenfeld, che morì a soli 55 anni, nel 1944, e che egli fece “rivivere” in vari dipinti, così come alla cultura chassidica che impregnava il villaggio di Vitebsk, e alla sua numerosa famiglia visse una vita di andate e ritorni fra la Russia e la Francia.

Profondamente patriottico ed ebreo, legatissimo alla prima moglie Bella Rosenfeld, che morì a soli 55 anni, nel 1944, e che egli fece “rivivere” in vari dipinti, così come alla cultura chassidica che impregnava il villaggio di Vitebsk, e alla sua numerosa famiglia visse una vita di andate e ritorni fra la Russia e la Francia. Eternamente in fuga, insicuro ma combattivo, infantile e romantico cercò rifugio nell’arte per lenire l’impatto negativo della famiglia di origine umile e povera, con un padre che vendeva pesce e otto fratelli, così come quello del Regime Comunista e dal nazismo; fu grande amico di giganti come Pablo Picasso al quale fu legato da un rapporto tanto profondo quanto contrastato.

Elaborò uno stile unico e inconfondibile, unì identità ebraica ashkenazita, arte russa e le avanguardie apprese nella febbrile realtà culturale parigina, portandosi dietro e dentro la “sua” infanzia e la Russia perduta, diventando il figlio ribelle di un’educazione e di una realtà ortodossa con una rappresentazione assai personale non solo della Torà ma anche del Nuovo Testamento. Molto importanti anche gli anni “americani”, il periodo a New York quando disegnò le coreografie dei balletti da Tchaikovski riscuotendo un incredibile successo e nella rappresentazione del balletto Aleko tratto dal romanzo “Gli zingari” del grande poeta e letterato russo Puskin.

Nel cammino pittorico e umano di Chagall molto importante fu il trentennio fra gli anni Dieci e gli anni Quaranta, per poi consolidare la propria fama trasformando la propria arte dal surrealismo, all’espressionismo, all’esistenzialismo traendo modello e ispirazione dalle influenze più variegate, perfino dalle poetiche fiabe di La Fontaine negli anni Cinquanta e disegnando costumi e scenografie per opere e balletti, da Mozart a Stravinsky.

Una vita febbrile, tormentata, vagabonda in bilico fra sogno, ricordo e realtà ed un secondo matrimonio con Valentina Brodsky, dopo aver terminato la complicata relazione con l’inglese Virginia Haggard molto più giovane di lui. Tormentato nella sua arte come nella lunga vita, colto e curioso della vita e del mondo, Chagall rappresenta un ponte fondamentale fra Ottocento e Novecento, fra religione e cultura utilizzando la pittura come mezzo di evasione e raffigurazione di ogni realtà e identità.