di Ilaria Ester Ramazzotti

Un apporto costitutivo, non un contributo. Così la storica Liliana Picciotto descrive la partecipazione degli ebrei alla Resistenza italiana (1943-1945), secondo quanto emerso dal suo ultimo lavoro durato quattro anni e pubblicato sul sito Resistenti ebrei d’Italia, lavoro che viene presentato martedì 29 aprile alle 18.30 al Memoriale della Shoah di Milano e sede del CDEC in piazza Edmond Safra 1. “Un contributo è qualcosa che si dà da fuori, invece penso che gli ebrei siano stati dentro la Resistenza a tutti i livelli – spiega Liliana Picciotto a Bet Magazine –, sia gli ebrei che hanno combattuto con le armi, sia gli ebrei che hanno combattuto con le parole, perché chi scriveva, chi pensava, chi rifletteva, chi distribuiva stampa clandestina era un combattente tanto quanto un altro.

Fra questi ebrei c’erano anche alcuni dei grandi pensatori del futuro democratico dell’Italia, padri della patria come Leo Valiani, Vittorio Foa, Emilio e Enzo Sereni, Umberto Terracini, Eugenio Colorni, Eugenio Curiel. C’erano poi anche ragazzini che si ribellavano o persone che avevano già 40 o 45 anni, in genere persone di varie età e condizioni sociali. Tutto questo dà un quadro che mi fa parlare proprio di apporto costitutivo, in termini di quantità e di qualità, perché ho identificato più di 800 ebrei che hanno in qualche modo collaborato alla Resistenza”.

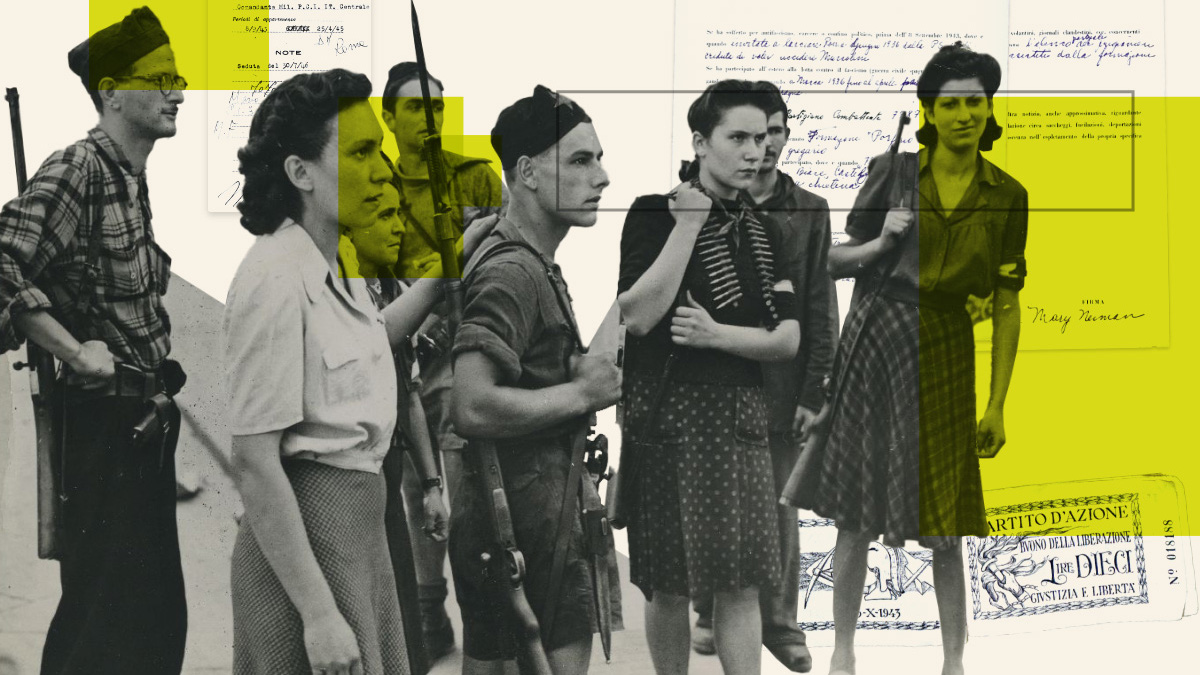

Parlare di apporto e non di semplice contributo ci fa subito pensare anche al ruolo delle donne italiane nella Resistenza, un ruolo per molti anni sottostimato o ritenuto non ‘costitutivo’. “Sì, è la stessa storia – prosegue la storica del CDEC -, perché in generale si è sempre parlato di contributo delle donne alla Resistenza, mentre invece le donne sono quelle che hanno formato quel tessuto connettivo di conoscenze e di informazioni senza le quali la Resistenza non poteva assolutamente esistere. Se si pensa che nessuno aveva una radiotrasmittente, che nessuno aveva una macchina, come avrebbero fatto a trasmettere gli ordini dal comandante ai gruppi partigiani, se non ci fossero statele staffette? Sarebbe stato pressoché impossibile, quindi quelle donne erano un tessuto connettivo assolutamente necessario”. “La stessa cosa vale per la partecipazione delle donne ebree, la proporzione è uguale, identica a quella della grande Resistenza, circa il 18% – sottolinea Liliana Picciotto -. Trovo straordinaria questa corrispondenza quasi totale, perché evidentemente la cultura dell’epoca diceva che era meglio che le donne non combattessero, che non si mettessero in prima fila, che non andassero in montagna insieme ai maschi, dove c’era il problema della promiscuità, e poi c’era l’idea che le donne dovessero stare a casa, eccetera. Questa cultura di base riguardava anche la compagine ebraica, in più le donne erano quelle che rimanevano con i bambini se le famiglie erano in clandestinità o se il marito o il padre decideva di andare a combattere. Era necessario che qualcuno rimanesse nascosto con i bambini e di solito non era fattibile che andasse una donna a combattere lasciando a casa il marito o il padre, era assolutamente inconcepibile, ma era una questione culturale, non una questione di vita”. Così come già nel Dopoguerra è stato difficile riconoscere l’apporto ebraico alla Resistenza, anche l’apporto femminile può essere stato molto più significativo di quanto non potesse risultare inizialmente? “Probabilmente, assolutamente, sì. Addirittura, già quando c’è stata la sfilata dopo la Liberazione, in tutti i capoluoghi di provincia, alle donne era stato consigliato di stare a casa, di non sfilare. Qualcosa che è durato per tutto il Dopoguerra e per un bel po’, ne paghiamo ancora le conseguenze”.

Sia nel caso delle donne sia in quello dei resistenti ebrei, inoltre, parliamo di un apporto costitutivo anche nella Resistenza cosiddetta civile, non solo armata.“Considero resistente anche chi ha partecipato alla resistenza civile – ribadisce la storica -, perché tutti quelli che hanno fatto parte dell’organizzazione di soccorso ebraica sono dei resistenti. Anche chi veniva catturato mentre portava documenti falsi a ebrei che ne avevano bisogno veniva giustiziato. Faccio solo il nome di Mario Finzi, un assoluto eroe e un grandissimo intellettuale e musicista che abitava a Bologna e che partecipava a tutte le riunioni [con altri resistenti], però non se la sentiva di tenere un’arma in mano, ma faceva quello che molti non riuscivano a fare: portare da Bologna a Firenze documenti falsi o in bianco con le fotografie da incollarvi; in più andava a pagare i conti se c’era qualcuno in ospedale sotto falso nome. Purtroppo, in una di queste occasioni, mentre andava a pagare il conto di un bambinetto ricoverato, è stato preso e poi interrogato, torturato e mandato ad Auschwitz insieme ad altri ebrei. Così Mario Finzi mostra la duplice figura di ebreo da una parte e di partigiano dall’altra”.

Ritornando a un’altra delle ipotesi iniziali degli studi sui resistenti ebrei, ci chiediamo se partecipare alla Resistenza, andare in montagna con i partigiani, specificamente per gli ebrei che erano braccati delle leggi razziali e delle deportazioni, poteva anche essere un modo per salvarsi la vita. Ma è un’ipotesi di partenza che poi è stata corretta, un punto su cui “adesso sto un po’ cambiando idea”, chiosa a questo proposito Liliana Picciotto. Sarà una delle riflessioni e delle valutazioni che faranno parte degli studi di elaborazione dei dati raccolti e pubblicati sul sito Resistenti ebrei d’Italia e che daranno vita al prossimo libro della storica del CDEC.

Da quanto emerge dalle 815 biografie e dai dati raccolti, “la prima cosa sicuramente importante è che adesso con prove alla mano stiamo rovesciando l’idea che gli ebrei fossero solo vittime: la maggioranza è stata vittima per tante ragioni, ma c’è stato un numero cospicuo, visto che stiamo parlando di più di 800 resistenti sui 39.000 ebrei [della popolazione italiana], compresi i bambini e gli anziani – sottolinea la professoressa –. Possiamo quindi a giusto titolo sfilare il 25 aprile e non solo con la Brigata Ebraica, ma sapendo altresì che fra gli ebrei resistenti in Italia si contano 8 medaglie d’oro e 18 medaglie d’argento, che sono un’enormità. In generale i resistenti ebrei, per quantità e qualità, fanno pensare che la democrazia italiana nata dopo vent’anni di fascismo sia stata partorita anche da menti ebraiche – conclude -. Chi andava a resistere comunque aveva un pensiero per il futuro, così oserei pensare che i ragazzi, i nostri ragazzi che sono andati a fare la Resistenza, l’hanno fatto anche pensando al futuro e pensando di riallacciare un patto di cittadinanza e solidarietà con l’Italia democratica futura”.