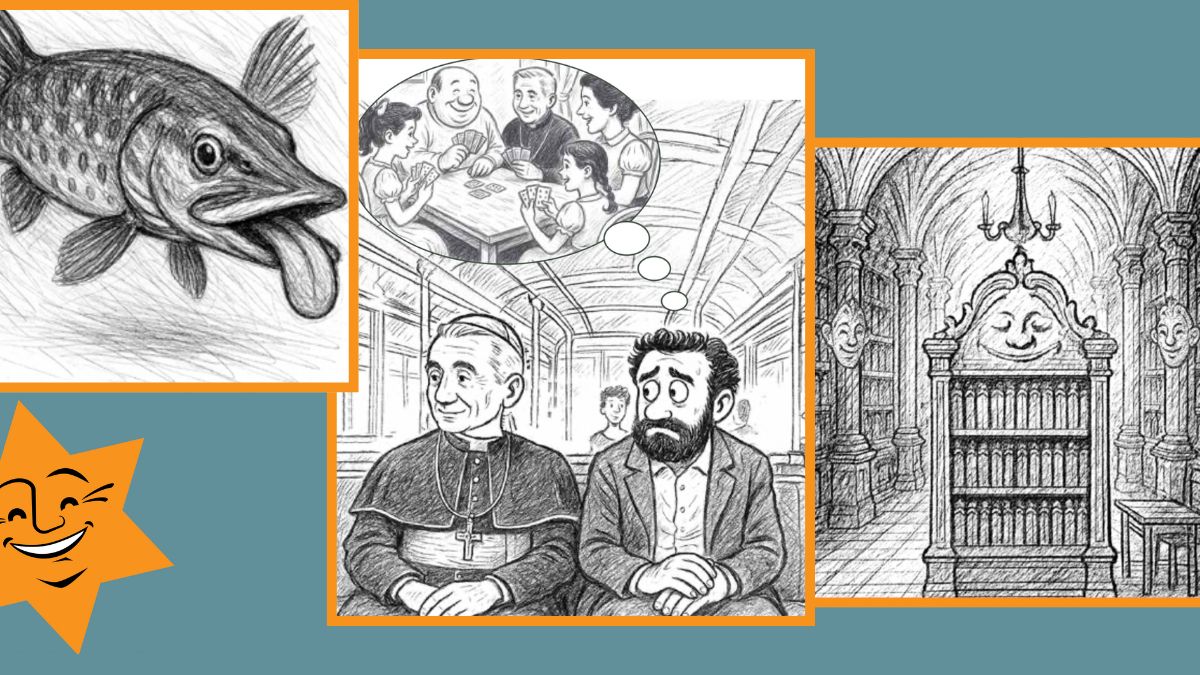

Immagini in alto: collage di disegni in bianco e nero dell’illustratore Emanuele Cavaglion

di Michael Soncin

In che modo l’ironia è diventata uno strumento identitario del popolo ebraico? Come interpretare e leggere le radici di una tradizione comica che ha attraversato i secoli? A darci le risposte è l’esposizione La casa del ridere. Alle origini dell’umorismo ebraico. Pomponesco, Mantova e Modena 1891-1918, visitabile al Museo Ebraico di Bologna, fino all’11 gennaio 2026.

L’esposizione, scandita dai disegni dell’artista Emanuele Cavaglion, è a cura di Alberto Cavaglion, tra i massimi studiosi dell’ebraismo italiano, storico, saggista e accademico, noto per il suo lavoro sulla memoria della deportazione e sull’opera di Primo Levi.

Lungo il percorso, scopriremo che l’umorismo ebraico è un patrimonio culturale antico di una sorprendente attualità. Una tradizione comica che ha spaziato nel tempo, percorrendo geografie e linguaggi diversi. Testi, documenti, vignette, canzoni e materiali provenienti dai diversi archivi contribuiscono a raccontare e dare valore ad una forma espressiva che ha influenzato teatro, letteratura, cinema e musica.

La linea temporale che indaga la comicità ebraica italiana si snoda tra il 1891 e il 1918, dentro un’area geografica precisa: fra la via Emilia e le anse del Po, tra la provincia di Mantova, Modena e Bologna.

Le figure chiave del percorso sono tutte italiane

Infatti, viene subito chiarito al visitatore di non aspettarsi riferimenti a Woody Allen, Borat o a Mrs. Maisel, tantomeno a Danny Kaye o ai fratelli Marx. Da escludere anche le musiche klezmer e le storielle in salsa yiddish.

Il personaggio italiano che occupa un posto centrale è il noto editore Angelo Fortunato Formiggini, dentro una cornice di figure chiave meno conosciute che sono state importanti per le origini dell’umorismo ebraico nel Belpaese: Alberto Cantoni, il “Re umorista” che riflette sull’identità ebraica nel racconto Israele italiano; Tullo Massarani, senatore del Regno d’Italia, primo storiografo dell’umorismo, autore di un’opera in tre volumi dove traccia 2000 anni di storia dell’arte del ridere. Cantoni e Massarani hanno fatto dell’umorismo un’istituzione culturale italiana, rendendolo un mezzo che ha dato speranza e resilienza nella comunità ebraica.

Il visionario Formiggini aveva immaginato nel 1918 un museo del ridere e per farlo aveva raccolto oggetti di ogni tipo, dai cimeli a delle vignette fino alle caricature dei soldati in trincea. Il progetto, inascoltato, era stato presentato sulle pagine de L’Italia che scrive. È poi diventato una “casa di carta” un museo che ha preso vita nella collana i Classici del Ridere.

Questa mostra non è un punto di arrivo, ma è molto di più: è uno stimolo per continuare l’affascinante e coinvolgente esplorazione del tema dell’umorismo ebraico tutto italiano.