di Ilaria Ester Ramazzotti

Con lo sguardo rivolto a oltreoceano, cercavano la salvezza e una nuova vita. Era questo l’obiettivo di centinaia di profughi ebrei tedeschi in fuga dalla Germania nazista, quasi tutti ebrei. Il loro numero varia a seconda delle fonti da 936 a 963. Mossi dalla speranza, erano partiti il 13 maggio del 1939 dal porto di Amburgo con destinazione Cuba. Un viaggio tanto lungo quanto sognato, a poco più di un anno dalla notte dei cristalli e a quattro dalla promulgazione delle leggi razziali di Norimberga. Con in tasca un visto da turisti pagato 150 dollari, dopo aver venduto e lasciato tutto quello che avevano avuto nella patria matrigna, avevano scelto di abbandonare la Germania e l’Europa. Forse per sempre.

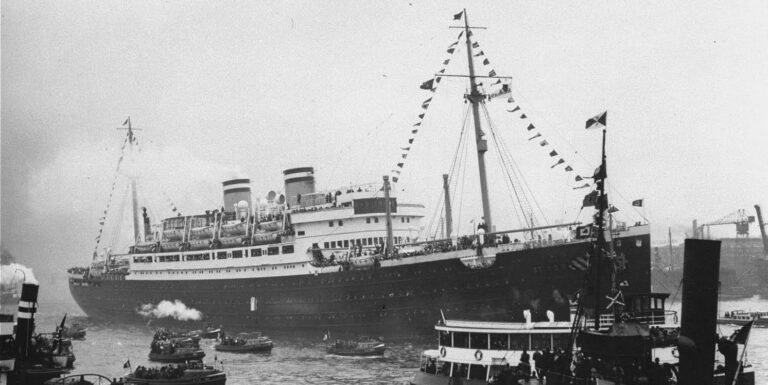

Sulla nave della speranza, il transatlantico St. Louis, di proprietà della Hamburg-America Line, la navigazione procedeva lungo la rotta oceanica che porta a L’Avana. Tempo prima, al centro della sala da ballo di quella grande e moderna imbarcazione, era stato affisso un ritratto di Hitler, ma per accogliere questi passeggeri ebrei il capitano Gustav Schröder lo aveva fatto subito togliere. Quel capitano antinazista era un tipo determinato e lo avrebbe dimostrato anche in seguito. Sembra anche che abbia permesso lo svolgersi di celebrazioni religiose ebraiche a bordo e che abbia detto all’equipaggio di trattare quei profughi come ogni altro passeggero in crociera.

Il 27 maggio, dopo due settimane, la nave carica dei passeggeri in trepidante attesa raggiunge finalmente la capitale cubana. Lo sbarco, tuttavia, viene negato. È il primo di una serie di ‘no’ e di insuperabili inghippi. Dapprima viene comunicato dalle autorità cubane che il visto in possesso dei passeggeri non è per richiedenti asilo, il cui costo ammonta oltretutto a 500 dollari, ma per turisti, e non va bene. Sembra poi che dal consolato tedesco i soldi pagati dai passeggeri per il rilascio non sia mai stato versato al governo di Cuba. Come se non bastasse, ci sono state manifestazioni contro lo sbarco sull’isola di nuovi profughi ebrei. In sostanza, lo sbarco viene negato. Alla fine, solo a una ventina di passeggeri ebrei in possesso di regolari visti americani viene concesso di mettere piede sull’isola, oltre ad alcuni cittadini cubani e spagnoli. Il governo di Federico Laredo Brúissed non concederà altro.

Bisogna per forza levare di nuovo le ancore, alla ricerca di altri lidi. «Il governo cubano ci sta costringendo a lasciare il porto – ha scritto in un comunicato stampa Gustav Schröder –. La partenza non è frutto dell’interruzione dei negoziati, ma espressa volontà delle autorità cubane. Io e l’armatore rimarremo in contatto con tutte le organizzazioni ebraiche e con qualunque ufficio governativo che sia disposto a collaborare per addivenire a una soluzione favorevole per i passeggeri. Per il momento costeggeremo le coste degli Stati Uniti». Così, il 2 giugno 1939 il St. Louis salpa da L’Avana.

Anche dagli Usa e Canada un rifiuto

Scorte le coste americane, il destino non si dimostra migliore. Ancora una volta il coraggioso capitano lancia appelli perché i richiedenti asilo vengano accolti. Al governo in quegli anni c’è il presidente Roosevelt, sono gli anni del New Deal, ma il partito dei repubblicani sta riguadagnando consensi anche grazie alle sue posizioni anti-immigrazione. Anche qui, nonostante una campagna del New York Times a favore dello sbarco dei passeggeri del St. Louis, molti cittadini sono contrari ad aumentare il numero dei rifugiati ammissibili, che comunque è già stato raggiunto. Nulla di fatto, quindi, e per la seconda volta bisogna ripartire. Il 6 giugno la rotta punta a nord, verso il Canada. Ma nemmeno in quel nuovo mondo alcuno dei passeggeri può mostrare un visto o dei documenti utili allo sbarco. Gustav Schröder e gli esuli della nave della speranza incassano l’ultimo rifiuto: per loro non c’è alcun approdo. Anche dei Paesi latino-americani, fra cui la Repubblica Dominicana, rigettarono la richiesta. Non resta che invertire la rotta, attraversare un’altra volta l’oceano e tornare nella vecchia Europa.

Ritorno in Europa

Nonostante tutto, Schröder non smette di lottare e non ha intenzione di riportare i suoi passeggeri in Germania. Senza garanzie per ognuno di loro, si rifiuta persino di riconsegnare la nave all’armatore. A sbloccare la situazione è un messaggio inviato da Morris Troer, responsabile della Jewish Joint Distribution Committee in Europa: «Disposizioni finali per lo sbarco di tutti i passeggeri a bordo. Sono felice d’informarti che i governi del Belgio, dell’Olanda, della Francia e dell’Inghilterra si sono resi disponibili ad accogliere gli ebrei a bordo». «I 907 passeggeri della St. Louis, che da tredici giorni oscillano tra due sentimenti contrastanti, speranza e disperazione, vogliono porgervi la loro immensa gratitudine, grande come l’oceano su cui stiamo fluttuando – risponde il capitano -. Accettate i nostri ringraziamenti più profondi e eterni da parte di uomini, donne e bambini uniti dallo stesso destino e dal medesimo sogno: la libertà».

Accade così che il successivo 17 giugno la nave può attraccare ad Anversa e i passeggeri possono rimettere piede a terra. Ancora una volta sul suolo del vecchio mondo, ma almeno non in Germania. La terra è quella di paesi liberi, capaci di dare protezione e un futuro possibile. Da lì a meno di un anno, alla fatidica data del 10 maggio 1940, la Germania darà il via all’invasione di Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Francia. Con l’invasione nazista, è noto lo spargersi in parallelo delle persecuzioni razziali. Per gli ex passeggeri del St. Louis inizieranno gli anni drammatici della Shoah.

Nel frattempo, la Gran Bretagna ha accolto fra di loro 288 rifugiati, la Francia 224, il Belgio 214, i Paesi Bassi 181. Nel libro Voyage of the Damned: A Shocking True Story of Hope, Betrayal, and Nazi Terror, gli autori Gordon Thomas e Max Morgan-Witts stimano che circa 180 dei rifugiati in Francia, più 152 di quelli rifugiati in Belgio e 60 di quelli rifugiati nei Paesi Bassi sono sopravvissuti all’Olocausto. Degli originali 936 ex passeggeri del St. Louis, calcolano un totale di circa 709 sopravvissuti e 227 uccisi dalle persecuzioni razziali.

Successive ricerche svolte da Scott Miller e Sarah Ogilvie del United States Holocaust Memorial Museum mostrano altri numeri e danno un totale di 254 morti: «Dei 620 passeggeri del St. Louis che tornarono nel continente Europeo, abbiamo determinato che 83 sono stati in grado di emigrare prima che la Germania iniziasse l’invasione dell’Europa occidentale il 10 maggio 1940. 254 passeggeri [accolti] in Belgio, Francia e Paesi Bassi sono morti dopo quella data durante l’Olocausto. Molte di queste persone sono state assassinate nei campi di sterminio di Auschwitz e Sobibór; i restanti sono morti in campi di internamento o nel tentativo di nascondersi o eludere i nazisti». Tragico epilogo di un lungo viaggio della speranza che non ha più trovato approdo. Sempre secondo gli studi di Scott Miller e Sarah Ogilvie, solo 365 dei 620 passeggeri ritornati nel continente Europeo a bordo del transatlantico St. Louis sono sopravvissuti alla Shoah.

Dopo la guerra, il capitano Gustav Schröder è stato insignito dell’Ordine al merito della Repubblica Federale Tedesca. Nel 1993 è stato nominato Giusto fra le Nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme per il suo eroismo nel voler trovare un riparo ai suoi passeggeri, fuggiti nel 1939 dalla Germania nazista sulla nave della speranza.

Sul profilo Twitter St. Louis Manifest sono raccolte fotografie e notizie sul destino dei singoli passeggeri del Saint Louis.

Alla vicenda è stato ispirato il film Il viaggio dei dannati del 1976 con protagonisti Faye Dunaway, Max Von Sidow e Orson Welles, diretto da Stuart Rosenberg, vincitore di un Golden Globe.