di Elena Lea Bartolini De Angeli

La catechesi di papa Francesco sulla Lettera di Paolo di Tarso ai Galati, iniziata lo scorso giugno e protrattasi sino al mese in corso, ha dato origine sia ad una richiesta di chiarimenti da parte ebraica che ad un vivace dibattito fra voci sia cristiane che ebraiche, fra le quali anche quella di Rav Di Segni Rabbino capo di Roma (cfr. intervento su «La Repubblica» del 2 settembre scorso). Non è sicuramente questa la sede adatta a disamine e discussioni accademiche, tuttavia vorrei proporre alcune considerazioni riguardo due questioni che mi sembrano fondamentali per affrontare il dibattito serenamente ed evitando vecchie controversie che – nonostante siano state rimesse in discussione dal recente cammino di dialogo – sembrano invece puntualmente riemergere. Si tratta del contesto giudaico nel quale Paolo di Tarso si esprime e dei destinatari di tale Lettera.

Il contesto giudaico

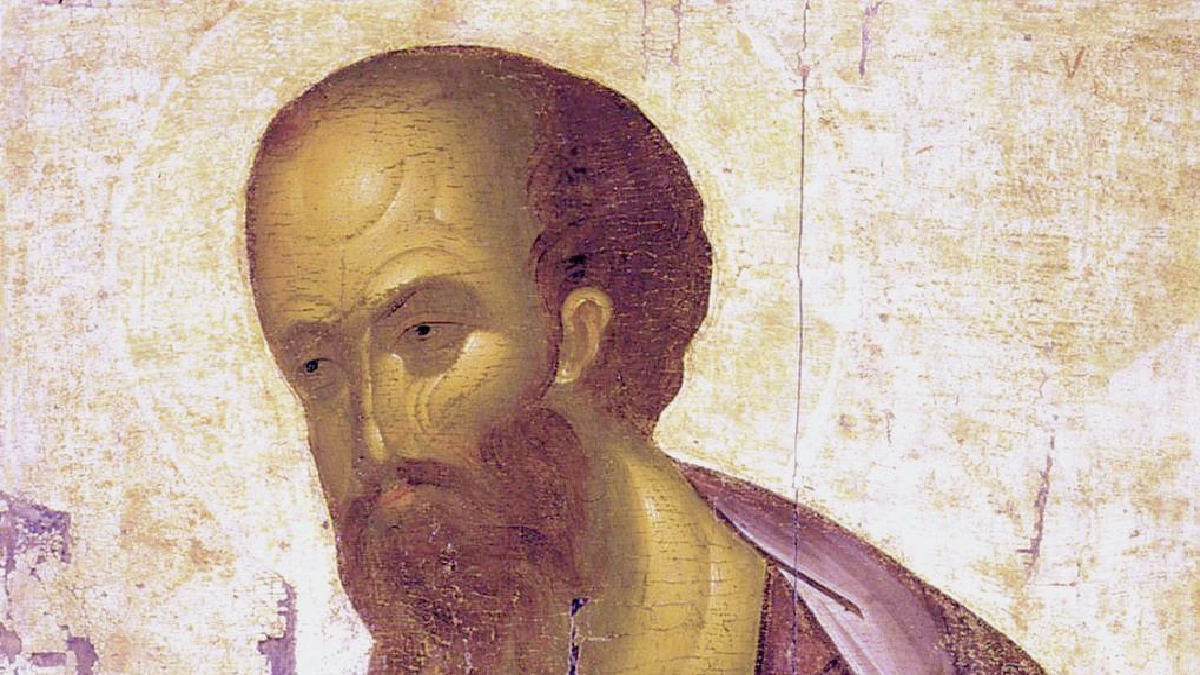

Paolo di Tarso, ebreo fariseo convertitosi a Gesù di Nazareth, vive nel primo secolo dell’era volgare (Tarso 4 e.v. – Roma 67 e.v.), quindi nel periodo del giudaismo medio caratterizzato sia da fermenti religiosi che da tensioni fra le diverse correnti dei “giudaismi” sotto il dominio romano che porterà alla caduta del Tempio del 70 e.v. In tale contesto si registrano posizioni diverse sia relativamente all’interpretazione della Torah che al rapporto con i non ebrei: se da una parte sta emergendo il gruppo dei farisei che promuove lo studio della Torah per tutti e darà origine alla tradizione rabbinica fortemente ancorata alla tradizione orale, dall’altra ci sono gruppi come quello dei Sadducei che la pensano diversamente; ci sono le comunità ebraiche della diaspora alessandrina che cercano di individuare una possibile paideia giudaica che possa dialogare con quella greca correndo il rischio di relativizzare la Torah; ci sono gruppi politicamente organizzati, fermenti messianici ed esperienze pseudo-monastiche come quelle della comunità di Qumran sul Mar Morto e dei Teraupeti nei pressi di Alessandria d’Egitto. C’è chi vorrebbe disciplinare i rapporti fra ebrei e non ebrei riconoscendo i “timorati di Dio” sulla base della formulazione, ancora in fieri, dei “precetti di Noè” che verranno poi fissati nel Talmud (Sanhedrin 56b), e c’è chi invece spinge per l’inclusione attraverso una piena conversione. Dobbiamo quindi immaginare un ebraismo molto composito e multiforme, che comprende ancora il giudaismo non rabbinico e molte correnti che, dopo il 70 e.v., non avranno seguito di fronte all’emergere e al consolidarsi del giudaismo rabbinico, il quale segnerà il passaggio dall’epoca del Tempio a quella della centralità della Torah si scritta che orale, e che fisserà il Canone delle Scritture prendendo le distanze sia dalla versione greca dei LXX che da tutta la letteratura vicina alla mentalità ellenistica. Un ebraismo quindi che cercherà di evitare derive pericolose, ma che continuerà a mantenere al suo interno una dialettica aperta che – dopo la fissazione della Mishnah nel II secolo e.v. – produrrà una ricca e variegata discussione circa l’applicazione dei precetti in riferimento ai nuovi contesti di vita delle comunità, e che porterà alla redazione del Talmud e dei successivi responsi tutt’ora in corso: fonti della tradizione che utilizzano una dialettica diversa dal pensiero filosofico greco.

Per comprendere meglio il senso del pensiero paolino – che può apparire contraddittorio e non sempre chiaro secondo la logica occidentale – è necessario ricollocarlo in questo orizzonte multiforme, dialettico e tipicamente farisaico. È quello che stanno facendo alcuni studiosi dell’Università Ebraica di Gerusalemme, fra i quali il Dott. Serge Ruzer ebreo russo trasferitosi in Israele alla fine degli anni ’90, attualmente Docente nel Dipartimento di Religione Comparata e vice-Direttore del Centro di Studi Ebraici dell’Università Ebraica e dell’Università Statale di Mosca. Le sue ricerche vertono sull’approfondimento del contesto ebraico del cristianesimo nascente, il quale implica uno studio dei modelli di pensiero del giudaismo medio per valutarne le influenze nel modo di testimoniare e raccontare la fede negli Scritti cristiani (Vangeli, Atti, Lettere apostoliche). Per questo egli sta cercando di analizzare e mappare le prime tradizioni cristiane come potenziali testimonianze di alcune forme di ebraismo più ampie, talvolta marginali, ma comunque attestate e confluite nelle fonti rabbiniche, confermando così la linea di altri studiosi da tempo interessati a questo delicato e complesso periodo.

Ruzer sta anche studiando le strategie del primo cristianesimo di lingua aramaica e siriaca, al fine di poter definire meglio quale possa essere stata la sua auto definizione nei confronti, da una parte, del cristianesimo di lingua greca dominante, e dall’altra dell’ebraismo babilonese con il quale condivide lo stesso linguaggio religioso, e a tale scopo sta collaborando anche con altri Dipartimenti di diverse Università israeliane. I suoi studi permettono di rilevare che i Vangeli e le Lettere apostoliche fra le quali quelle di Paolo, ricollocati in tale contesto e in questo modo, presentano un messaggio piuttosto diverso rispetto a quello che spesso emerge da una certa esegesi convinta di poter trovare in Paolo argomentazioni che – secondo la logica occidentale – contrappongono il cristianesimo all’ebraismo.

In particolare, il complesso rapporto di Paolo con la Torah e i precetti legati alla prassi religiosa ebraica deve essere analizzato alla luce di alcuni parametri fondamentali: nessuna affermazione deve essere assolutizzata ma considerata alla luce del contesto nel quale viene pronunciata; inoltre, quelle che potrebbero apparire come contraddizioni, vanno valutate nell’orizzonte della dialettica rabbinica che non è mai lineare, senza perdere di vista un conflitto interiore che, più in generale, è quello tipico dell’epoca e, in particolare, è quello di chi si sta interrogando sulla possibilità di nuove strade per ricomprendere la Torah e la tradizione, individuando possibili innovazioni ma senza tradire o annullare il valore teologico delle Scritture ebraiche. Si può non essere d’accordo con lui, ma bisogna essere cauti nell’affermare la sua volontà di vanificare radicalmente il valore divino e irrevocabile della Torah.

I destinatari della Lettera di Paolo di Tarso ai Galati

La Lettera ai Galati è solitamente il testo sul quale una certa esegesi si basa per affermare che Paolo di Tarso voglia abolire, o per lo meno relativizzare, la Torah. Ma è davvero così?

Innanzitutto non va dimenticato che le Lettere di Paolo sono sempre scritti occasionali e non trattati teologici: ciò vuol dire che sono finalizzate a particolari situazioni e contesti. Premesso questo è vero che la Lettera ai Galati è uno scritto particolarmente polemico, ma non ne vanno dimenticate le ragioni: siamo nell’orizzonte delle discussioni circa l’imposizione della circoncisione ai non ebrei che abbracciano la fede in Gesù di Nazareth, questione che il Concilio di Gerusalemme ha affrontato sancendone la non obbligatorietà sulla base di una formulazione ancora “grezza” dei Precetti Noachidi (cfr. Atti degli Apostoli 15,28.29). Come pare indicare lo studio critico del testo di Galati, la Lettera sarebbe stata scritta dopo tale Concilio, e pertanto Paolo si scaglia contro chi non approva queste decisioni e vorrebbe continuare ad imporre la circoncisione ai non ebrei. I suoi destinatari sono quindi un gruppo di nuovi battezzati fra i gojim che egli vuole proteggere di fronte a chi non riconosce le decisioni prese da un’assemblea autorevole. Paolo sta quindi difendendo quanto sancito dal Concilio di Gerusalemme in un contesto di non ebrei molto particolare.

Come hanno recentemente ricordato gli studiosi Marco Cassuto Morselli e Giulio Michelini – curatori anche de La Bibbia dell’amicizia – in un loro intervento su «Avvenire» del 5 settembre scorso: “Se non si tiene conto di chi è il destinatario della Lettera, ecco che essa diventa una Lettera contro la Torah, e quindi contro gli ebrei e l’ebraismo, il che non era nelle intenzioni di Paolo. Il fraintendimento del destinatario ha una ripercussione sull’ermeneutica del testo” (p.3). Non va infine dimenticato che non è corretto assolutizzare e generalizzare affermazioni di un testo occasionale che va invece considerato alla luce e nel complesso di tutti gli altri scritti paolini, fra i quali figura anche la Lettera ai Romani nella quale le stesse tematiche non solo sono presentate in modo più sereno ed equilibrato, ma grazie alla quale viene ribadito che i doni divini – e fra questi la Torah – affidati al popolo di Israele sono irrevocabili (cfr. Lettera ai Romani capitoli 9-11).

Si tratta allora di abbandonare vecchi pregiudizi e vecchie controversie, tra le quali la linea di pensiero che per troppi secoli ha considerato Paolo “contro il giudaismo”, per ripensare Paolo “dentro al giudaismo del suo periodo” secondo una più equilibrata prospettiva che alcuni hanno già fatto propria. Il processo di dialogo fra le comunità cristiane e quelle ebraiche ha mostrato, dagli anni ’50 in poi, la necessità di un serio ripensamento biblico e teologico capace di superare pregiudizi e stereotipi spesso frutto di non conoscenza o di errori di prospettiva, fraintendimenti che purtroppo tendono a ripetersi, ma che oggi possiamo affrontare attraverso un confronto aperto e sulla base di una positiva riscoperta reciproca. E forse, questo “incidente di percorso” sicuramente condannabile, può diventare l’occasione per rendersi conto che c’è ancora molta strada da fare e, per questo, ciascuno – per quanto gli compete – deve assumersene la responsabilità, come insegna Rabbi Tarfon: “Non spetta a te terminare il lavoro, ma nemmeno sei libero di esonerartene” (Mishanah, Avoth II,17).