di Marina Gersony

La letteratura mitteleuropea non è un album d’epoca, ma un palinsesto vivo, pulsante, dove ogni scrittore – ogni scrittrice – lascia un’impronta. E ogni impronta è una direzione: non per tornare indietro, ma per capire chi siamo e dove stiamo andando

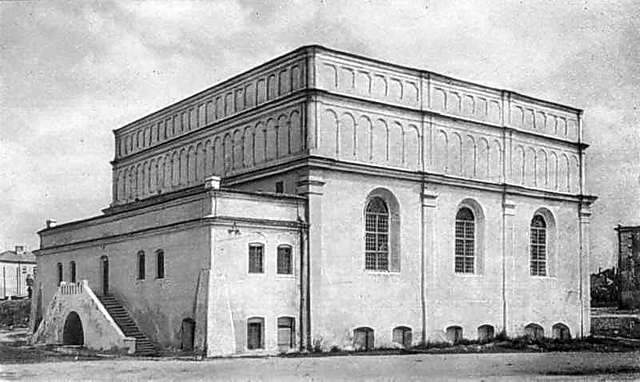

In principio fu Brody. Non Vienna, non Berlino, non Praga. Una città che oggi è poco più che un toponimo ai margini della memoria europea – incastonata nell’Ucraina occidentale, nel distretto di Zolochiv, oblast’ di Leopoli – ma che un tempo fu epicentro di un mondo. La chiama “testo urbano” Alois Woldan, nel saggio Die Stadt Brody in der Literatur, incluso nel volume corale Mitteleuropa ebraica (Mimesis). Non è un vezzo accademico: Brody non è solo una città, ma una costruzione narrativa a più voci, una sinfonia di testi dimenticati e riemersi.

Brody è il luogo dove tutto si mescola: lingue, riti, scritture. C’è la Brody polacca, nobile e conservatrice, vista dall’alto da Józef Korzeniowski. C’è la Brody ebraica di Leo Herzberg-Fränkel, densa di realismo e malinconia, dove ebrei e ucraini appaiono solo in controluce, sfumati, quasi accessori; e poi quella letterariamente incantata di Herminia Naglerowa, che in Krauzowie i inni (“La famiglia Krauze ed altri”) ribattezza la città “Bory” e la trasforma in un universo speculare, dove nobili e servi, chassidim e assimilati convivono – o si ignorano – nello stesso spazio narrativo.

Brody come metafora della Mitteleuropa ebraica

Brody non è solo l’ombelico della Galizia, ma una metafora vivente della Mitteleuropa ebraica: fragile, plurale, spesso irraccontabile. È la città natale di Joseph Roth, lo scrittore dell’Impero in dissoluzione, capace di distillare lo struggimento di un mondo scomparso nelle pagine dell’Hotel Savoy o della Marcia di Radetzky.

Ma Brody non appartiene solo a lui. A partire dal XVIII secolo, la città-mosaico fu popolata in maggioranza da ebrei (che nell’Ottocento e primo Novecento arrivarono a costituire fino al 70-90% della popolazione), con significative minoranze di ucraini e polacchi, ma anche armeni, greci e scozzesi. Una fucina di talenti in una città-mosaico, da cui si sono levate voci ebraiche di rara potenza e intensità – troppo spesso sommerse dal silenzio della Storia – capaci di dare forma alla fragile grandezza di un confine che ancora oggi interroga la nostra idea d’Europa.

A tentare di raccontarla davvero, quella Mitteleuropa scomposta e ibrida, riesce con chiarezza disarmante Soma Morgenstern, testimone dello sconvolgimento del suo secolo: dalla dissoluzione dell’Impero austroungarico alla Prima guerra mondiale, fino all’ascesa dell’antisemitismo e del nazismo. Con la trilogia Scintille nell’abisso (Funken im Abgrund), riportata alla luce da Massimiliano De Villa, Morgenstern ci catapulta non in una Vienna imperiale o in una Berlino caffettiera, ma in Dropopolje, uno shtetl della Galizia orientale. Niente folclore, niente nostalgie imbalsamate: qui il mondo ebraico è raccontato dall’interno, con la voce di un insider senza mitizzazioni. Uno sguardo nitido, di chi non ha mai reciso il cordone ombelicale con le proprie radici.

Nato in una famiglia chassidica, multilingue, intensamente religiosa, Morgenstern conosce quella realtà meglio di chiunque altro. E la racconta con lucidità: l’ebreo orientale, scrive, non è l’“esotico” dei salotti asburgici, né il simbolo di un’alterità decorativa. È una persona concreta, con credenze, contraddizioni, tensioni, desideri. E la sua voce, oggi, è ancora necessaria. La sua lotta contro l’assimilazione – da cui prende le distanze con rigore quasi talmudico – lo porta a scontrarsi con figure cardine della cultura tedesca, da Karl Kraus a Heine. Per lui, essere ebreo non è un’opzione culturale, bensì una condizione ontologica: una realtà costitutiva da cui non può prescindere. Morgenstern è un Volljude, un ebreo a tutti gli effetti, e il Volljudentum, per lui, non è una riscoperta tardiva, ma una condizione originaria, vissuta in opposizione all’assimilazione borghese e laica, tipica dell’Europa tra Otto e Novecento.

A questa narrazione dal margine si affianca lo sguardo in diagonale, mai pacificato, di Joseph Roth. Nel saggio Briefe aus Polen di Joseph Roth: cronache dall’Europa centro-orientale, Gaia D’Elia indaga i reportage galiziani del grande scrittore e giornalista, un Grenzgänger, un “attraversatore di frontiera”, che sfugge alle classificazioni. Roth – ebreo galiziano assimilato e instabile, sempre in fuga ma radicato affettivamente nella sua terra – racconta una Mitteleuropa ferita, attraversata da fantasmi. I suoi feuilleton, in particolare le Briefe aus Polen scritte per la Frankfurter Zeitung, mostrano l’autore come un Spaziergänger, un “passeggiatore” sofisticato ed empatico, osservatore delle “piccole cose”, delle minuzie ai margini della Storia ufficiale. «Il diminutivo delle parti è più impressionante della monumentalità dell’insieme», scrive.

A questa narrazione dal margine si affianca lo sguardo in diagonale, mai pacificato, di Joseph Roth. Nel saggio Briefe aus Polen di Joseph Roth: cronache dall’Europa centro-orientale, Gaia D’Elia indaga i reportage galiziani del grande scrittore e giornalista, un Grenzgänger, un “attraversatore di frontiera”, che sfugge alle classificazioni. Roth – ebreo galiziano assimilato e instabile, sempre in fuga ma radicato affettivamente nella sua terra – racconta una Mitteleuropa ferita, attraversata da fantasmi. I suoi feuilleton, in particolare le Briefe aus Polen scritte per la Frankfurter Zeitung, mostrano l’autore come un Spaziergänger, un “passeggiatore” sofisticato ed empatico, osservatore delle “piccole cose”, delle minuzie ai margini della Storia ufficiale. «Il diminutivo delle parti è più impressionante della monumentalità dell’insieme», scrive.

Roth non racconta l’epica, ma il quotidiano, l’infra-ordinario, il fragile, il dimenticato, il rumore di fondo del non-tempo. La Galizia da cui proveniva, e che visita con occhi contraddittori, è insieme luogo geografico e psichico, un laboratorio identitario che confronta l’ebraismo con il trauma della modernità.

E poi c’è lei, la “spagnola” di Vienna: Veza Canetti. In Ich bin eine Spaniolin, Ester Saletta rilegge la scrittura tagliente e sommessa di questa autrice come incarnazione di una doppia diaspora. Nata Venetiana Taubner-Calderon, con un braccio mancante e una bellezza magnetica, Veza è sefardita per lignaggio materno, aschenazita per cultura, socialista per visione, profondamente femminista per scelta. Moglie – ma non ombra – del Nobel Elias Canetti, Veza ha scritto pagine feroci, ironiche, eleganti. In racconti come Der Kanal (1933), la sua Leopoldstadt – il quartiere ebraico proletario di Vienna – diventa teatro di sopravvivenza, ingiustizia, resistenza.

Veza rifiuta la lingua sefardita di famiglia per scegliere il dialetto viennese dei ceti popolari. Appartiene alla cerchia ristretta attorno a Karl Kraus, ma è anche vicina all’austromarxismo. La sua scrittura, osserva Saletta, è “militante”, ma attraversata da un’eco haggadica, una dolcezza che affiora nei racconti come un sottotesto cantato: le ballate sefardite dell’infanzia, le romances, le leggende che mitigano anche le pagine più crude. Eppure, dietro ogni frase, si cela la consapevolezza di essere donna, ebrea e straniera anche in casa propria. La sua Mitteleuropa è quella delle linee di frattura, non dei ritratti dorati. È l’Europa del pane azzimo, dei sottoscala, dei bambini nei cortili, delle lingue che si confondono nei mercati.

Veza rifiuta la lingua sefardita di famiglia per scegliere il dialetto viennese dei ceti popolari. Appartiene alla cerchia ristretta attorno a Karl Kraus, ma è anche vicina all’austromarxismo. La sua scrittura, osserva Saletta, è “militante”, ma attraversata da un’eco haggadica, una dolcezza che affiora nei racconti come un sottotesto cantato: le ballate sefardite dell’infanzia, le romances, le leggende che mitigano anche le pagine più crude. Eppure, dietro ogni frase, si cela la consapevolezza di essere donna, ebrea e straniera anche in casa propria. La sua Mitteleuropa è quella delle linee di frattura, non dei ritratti dorati. È l’Europa del pane azzimo, dei sottoscala, dei bambini nei cortili, delle lingue che si confondono nei mercati.

Ma la Mitteleuropa ebraica è anche leggenda, immaginario, simbolo. Lo mostra Klaus Davidowicz in Film as Midrash: The Golem in Popular Cinema, un saggio che conduce il lettore nel cuore incandescente del mito. Il Golem – creatura d’argilla plasmata dal rabbino Löw nella “Praga magica” – diventa chiave di lettura di un’intera tradizione narrativa e visiva. Il cinema, osserva Davidowicz, non si limita a raccontare: interpreta, riscrive, commenta, come un midrash. Non nel senso rabbinico stretto, ma come forma interrogativa che dischiude significati antichi e futuri. Dal muto a X-Files, passando per I Simpson, il Golem è un’icona che attraversa secoli, portando con sé i temi della creazione, della responsabilità, della catastrofe.

Il saggio illumina anche concetti mistici come il Tzimtzum (la contrazione divina) e il Tikkun Olam (riparare il mondo), mostrando come siano stati traslati in narrazioni attuali, spesso inconsapevoli ma potentissime. La Mitteleuropa, allora, è anche questo: un archivio di figure che mutano, si travestono, riemergono. Un luogo della mente, prima ancora che della geografia.

Veza, Morgenstern, Roth, Naglerowa, e persino il Golem cinematografico ci parlano da un continente interiore, dove ogni frammento è una traccia, ogni racconto una ferita, ogni lingua una nostalgia.

La Mitteleuropa ebraica non è perduta: è una Meraviglia, una perla, solo nascosta sotto strati di oblio, pronta a riaffiorare ogni volta che qualcuno decide di ascoltare.

La Mitteleuropa ebraica non è perduta: è una Meraviglia, una perla, solo nascosta sotto strati di oblio, pronta a riaffiorare ogni volta che qualcuno decide di ascoltare.

Il volume Mitteleuropa ebraica – collage corale di saggi e voci – ci costringe a ricalibrare la mappa della nostra memoria culturale. Ci dice che la letteratura mitteleuropea non è un album d’epoca, ma un palinsesto vivo, pulsante, dove ogni scrittore – ogni scrittrice – lascia un’impronta. E ogni impronta è una direzione: non per tornare indietro, ma per capire meglio chi siamo e dove stiamo andando.

I contributi in Mitteleuropa ebraica (Mimesis) /2

Per ragioni di spazio, non è possibile soffermarsi su tutti i contributi presenti nel volume. Si tratta di pagine intense, frammentarie, talvolta dissonanti, che insegnano a dimorare nelle crepe. Ci spingono a leggere l’impero dal basso, la diaspora dall’interno, l’identità come scelta – non soltanto come eredità. Come in un affresco mitteleuropeo, ogni tassello, anche quello più defilato, è parte essenziale del disegno complessivo. Un disegno che, oggi più che mai, ci riguarda da vicino. Alcuni saggi meritano di essere citati per l’originalità dello sguardo e la ricchezza delle fonti, tra cui:

• Mitteleuropa”: The concept transformations and the Polish-Jewish perspective, di Alina Molisak

• Eugen Hoeflich – Moshe Ya-Akov Ben Gavrièl: un ebreo mitteleuropeo tra Occidente e Oriente, di Claudia Sonino

• Il plurilinguismo austro-ungarico nelle interviste narrative dell’Austrian Heritage Archive, di Isabella Ferron

• “Jüdisch, Römisch, Deutsch zugleich”: Germania segreta, ebraismo e Mitteleuropa in Karl Wolfskehl (1869–1948), di Gabriele Guerra

• Zu einigen jüdisch-mitteleuropäischen Themen in Robert Menasses Sinnliche Gewissheit, di Luis S. Krausz

• Die ostjüdische Welt als Lektüre – und Text-Raum in Zeitschriften des Wiener Judentums zwischen 1919 und 1927, di Primus-Heinz Kucher

Roberta Ascarelli, Massimiliano De Villa (curatori), Mitteleuropa ebraica, Mimesis, pp. 590, 32,00 euro