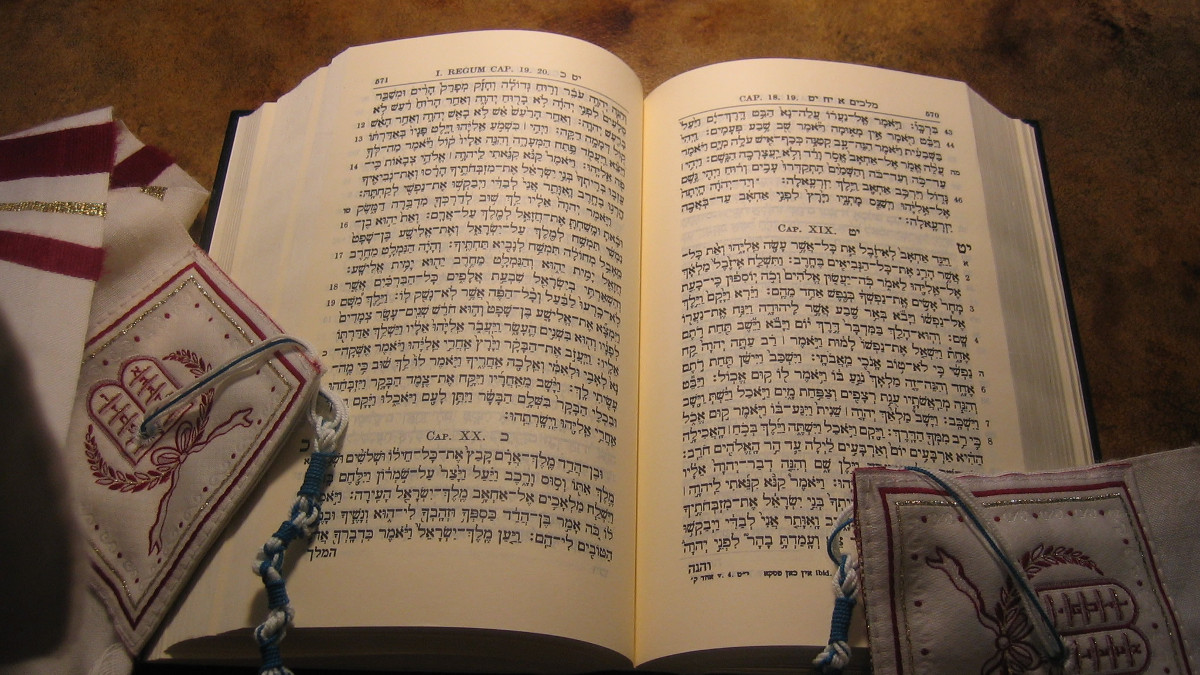

Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò

Una delle domande fondamentali sulla Torà risulta essere una delle più difficili alla quale rispondere. Qual è, dalla chiamata di Dio ad Abramo in Genesi 12 alla morte di Giuseppe in Genesi 50, il principio religioso fondamentale che viene insegnato? Che cosa ci dice in realtà l’intera serie di storie su Abramo, Isacco e Giacobbe e le loro mogli, insieme ai figli e alla figlia di Giacobbe? Abramo ha portato il monoteismo in un mondo che lo aveva dimenticato, ma dove è specificato questo nel testo stesso della Torà?

Ecco il problema: i primi undici capitoli della Genesi ci insegnano molti fondamenti della fede: che Dio ha dato vita all’universo e l’ha dichiarato buono; che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza; che Dio ci ha dato la libertà e quindi la capacità di fare non solo il bene ma anche il male; che il bene viene premiato, il male punito e che siamo moralmente responsabili delle nostre azioni. I capitoli 8 e 9 ci dicono anche che Dio ha stretto un’alleanza con Noè e, attraverso di lui, con tutta l’umanità.

È altrettanto facile dire ciò che ci insegna il resto della Torà, dall’Esodo al Deuteronomio: Dio ha salvato gli israeliti dalla schiavitù, mettendoli sulla strada della libertà e della Terra Promessa; Dio ha stretto un’alleanza con l’intero popolo sul Monte Sinai, i Suoi 613 precetti e il loro scopo, è quello di rendere Israele un regno di sacerdoti e una nazione santa. In breve, Genesi 1-11 riguarda la creazione. Dall’Esodo al Deuteronomio riguarda la rivelazione e la redenzione. Ma di cosa trattano i capitoli della Genesi dal dodicesimo al cinquantesimo?

Abramo, Isacco e Giacobbe riconoscono tutti Dio. Ma anche i non ebrei, come Malkizedek, contemporaneo di Abramo, che viene descritto come “sacerdote di Dio altissimo” (Genesi 14:18). Lo stesso vale per il faraone dell’epoca di Giuseppe, che dice di lui: “Può forse esistere un’altra persona che abbia in sé lo spirito di Dio come quest’uomo?”. (Genesi 41:38)

Dio parla ad Abramo, Isacco e Giacobbe, ma lo fa anche con Avimelech, re di Gherar (Genesi 20:3-7), e con Labano (Genesi 31:24).

Che cosa c’è allora di speciale nei patriarchi?

Non sembrano insegnare alcun nuovo principio di fede. A parte il parto e il salvataggio dal pericolo, Dio non compie miracoli che trasformano il mondo attraverso di loro. Non hanno pronunciato alcuna profezia per il popolo della loro generazione. Inoltre, escluso un accenno ambiguo quando la Torà dice che Abramo e Sara portarono con sé nel loro viaggio “le anime che avevano raccolto” (Genesi 12:5), che potrebbe riferirsi ai convertiti che avevano fatto, ma potrebbe anche riferirsi semplicemente ai loro servi, in quanto non attirarono alcun discepolo. Non c’è nulla di esplicito nel testo che dica che cercarono di persuadere la gente della verità del monoteismo o che combatterono contro l’idolatria. Al massimo c’è la storia di come Rachele rubò i terafim di suo padre (Genesi 31:19), che potevano essere o meno idoli.

Certo, un tema persistente delle storie dei patriarchi è costituito dalle due promesse fatte da Dio a ciascuno di loro, ossia che avrebbero avuto molti discendenti e che avrebbero ereditato la terra di Canaan. Ma Dio fa promesse anche a Ismaele ed Esaù e la Torà sembra fare di tutto per dirci che queste promesse si sono realizzate prima di quelle relative ai figli dell’alleanza. A proposito dei figli di Esaù, ad esempio, si legge: “Questi sono i re che regnarono nella terra di Edom prima che qualsiasi re regnasse sugli Israeliti”. (Genesi 36:31)

La domanda è dunque reale e sconcertante. Cosa c’era di così diverso nei patriarchi della Genesi da dedicare loro tanti capitoli? Quale nuova componente portarono al mondo? Che differenza ha fatto il monoteismo ai loro tempi?

La risposta c’è, ma è inaspettata. Un tema compare non meno di sei (forse anche sette) volte. Ogni volta che un membro della famiglia dell’alleanza lascia il proprio spazio ed entra nel mondo più ampio dei suoi contemporanei, incontra un mondo di libertà sessuale.

Per tre volte, Abramo (Genesi 12 e 20) e Isacco (Genesi 26) sono costretti a lasciare la loro casa a causa della carestia. Due volte vanno a Gherar. Una volta Abramo va in Egitto. In tutte e tre le occasioni il marito teme di essere ucciso per permettere al sovrano locale di prendere la moglie nel suo harem. In tutte e tre le occasioni, il marito racconta che la moglie è in realtà sua sorella. Nel peggiore dei casi si tratta di una bugia, nel migliore di una mezza verità. In tutti e tre i casi il sovrano locale (Faraone, Avimelech) protesta per il loro comportamento quando si scopre la verità. È chiaro che la paura della morte era reale, altrimenti i patriarchi non avrebbero partecipato all’inganno.

Nel quarto caso, quello di Lot a Sodoma (Genesi 19), la gente si accalca intorno alla casa di Lot chiedendo che porti fuori i suoi due ospiti per aggredirli. Lot offre loro in cambio le sue figlie vergini. Solo il rapido intervento dei visitatori – angeli – che colpiscono la gente con la cecità, salva Lot e la sua famiglia dalla violenza.

Nel quinto caso (Genesi 34), Sichem, un principe locale, stupra e rapisce la figlia di Giacobbe, Dina, quando “era uscita per visitare alcune ragazze del luogo”. La tiene in ostaggio, inducendo Shimon e Levi a praticare l’inganno e lo spargimento di sangue per salvarla e vendicare il suo rapimento.

Segue un caso marginale (Genesi 38), la storia di Giuda e Tamar, più complessa delle altre e che non rientra nello schema generale.

Infine c’è il sesto episodio, nella Parashà di questa settimana, quando la moglie di Potifar tenta di sedurre Giuseppe. Non riuscendoci, lo accusa di stupro e lo fa imprigionare.

In altre parole, c’è un tema continuo in Genesi 12-50, un contrasto tra il popolo dell’alleanza abramitica e i suoi vicini, ma non si tratta di idolatria, bensì di adulterio, promiscuità, seduzione, stupro e violenza a sfondo sessuale.

La narrazione patriarcale è sorprendentemente vicina al punto di vista di Freud, secondo cui l’eros è una delle due pulsioni primarie che governano il comportamento umano (l’altra è thanatos, l’istinto di morte), e al punto di vista di almeno uno psicologo evoluzionista (David Buss (1953-…), nei suoi libri “L’evoluzione del desiderio” e “L’assassino della porta accanto”), secondo cui il sesso è la causa principale della violenza tra gli esseri umani.

Questo ci offre un modo completamente nuovo di pensare alla fede abramitica. Emunah, la parola ebraica normalmente tradotta come fede, non significa ciò che si intende in inglese: un corpo di dogmi, un insieme di principi o un gruppo di credenze spesso sostenute su basi non razionali. Emunah significa fedeltà, lealtà, onorare i propri impegni, fare ciò che si è detto di fare e agire in modo tale da ispirare fiducia. Ha a che fare con le relazioni, in primo luogo con il matrimonio.

Il Dio di Abramo è il Dio dell’amore e della fiducia che non impone la sua volontà con la forza o la violenza, ma ci parla con dolcezza, invitando a rispondere con amore e fiducia. L’argomentazione della Genesi contro l’idolatria – tanto più impressionante in quanto raccontata in modo obliquo, attraverso una serie di storie e vignette – è che essa conduce a un mondo in cui la combinazione di desiderio sessuale incontrollato, assenza di un codice di autocontrollo morale e culto del potere, porta alla fine alla violenza e all’abuso.

Il fatto che la violenza domestica e gli abusi esistano ancora oggi, anche tra gli ebrei religiosi, è una vergogna e un motivo di imbarazzo. A questo si contrappone la testimonianza della Genesi, secondo cui la fedeltà a Dio significa ed esige la fedeltà al partner matrimoniale. La fede – che sia tra noi e Dio o tra noi e i nostri simili – significa amore, fedeltà e circoncisione del desiderio.

Ciò che le storie dei patriarchi e delle matriarche ci dicono è che la fede non è proto-scienza o pseudo-scienza, una spiegazione del perché l’universo naturale è così com’è. È il linguaggio delle relazioni e la coreografia dell’amore. Si tratta dell’importanza del legame morale, in particolare per quanto riguarda le nostre relazioni più intime. La sessualità è importante per l’ebraismo, non perché sia puritana, ma perché rappresenta l’amore che porta nuova vita nel mondo.

Quando una società perde la fede, alla fine perde anche l’idea stessa di un’etica sessuale, e il risultato a lungo termine è la violenza e lo sfruttamento degli impotenti da parte dei potenti. Le donne soffrono. I bambini soffrono. La fiducia viene meno dove è più importante. Così era ai tempi dei patriarchi. E purtroppo è così anche oggi. L’ebraismo, al contrario, è la santificazione della relazione, l’amore tra marito e moglie che è quanto di più vicino ci sia alla comprensione dell’amore di Dio per noi.

Redazione Rabbi Jonathan Sacks zzl