di Nathan Greppi

Dopo la Lettonia, il viaggio continua: siamo in Lituania e nella sua capitale, Vilnius/Vilna (o Vilne in yiddish) scopriamo le tradizioni dei polisher, dei galizianer e dei litvak…

Guardando l’imponenza della Cattedrale di Vilnius, è difficile credere che il popolo lituano sia stato l’ultimo in Europa ad essere stato convertito al cristianesimo e ad abbandonare i culti pagani, nel Tardo Medioevo. Tra il ‘200 e il ‘500, il Granducato di Lituania era uno Stato immenso, i cui territori includevano anche ampie porzioni delle odierne Polonia, Bielorussia e Ucraina. «Nel primo documento scritto in cui si parla della città, datato 1323, il granduca dell’epoca invitava le persone a trasferirvisi sulla base di due promesse; poche tasse, per permettere lo sviluppo economico dell’area, e libertà di culto, poiché in quanto pagani non erano interessati a convertire altri popoli. Per questo, tra i primi a trasferirsi qui furono gli ebrei», spiega la guida turistica Viljamas Žitkauskas, esperto della storia ebraica di Vilnius. Una storia datata anche dai cimiteri ebraici; ce ne sono tre in tutta la città, di cui il più antico presenta tombe di persone decedute alla fine del ‘400. Anche per questo, un tempo Vilnius era nota come la “Gerusalemme del Nord”.

Guardando l’imponenza della Cattedrale di Vilnius, è difficile credere che il popolo lituano sia stato l’ultimo in Europa ad essere stato convertito al cristianesimo e ad abbandonare i culti pagani, nel Tardo Medioevo. Tra il ‘200 e il ‘500, il Granducato di Lituania era uno Stato immenso, i cui territori includevano anche ampie porzioni delle odierne Polonia, Bielorussia e Ucraina. «Nel primo documento scritto in cui si parla della città, datato 1323, il granduca dell’epoca invitava le persone a trasferirvisi sulla base di due promesse; poche tasse, per permettere lo sviluppo economico dell’area, e libertà di culto, poiché in quanto pagani non erano interessati a convertire altri popoli. Per questo, tra i primi a trasferirsi qui furono gli ebrei», spiega la guida turistica Viljamas Žitkauskas, esperto della storia ebraica di Vilnius. Una storia datata anche dai cimiteri ebraici; ce ne sono tre in tutta la città, di cui il più antico presenta tombe di persone decedute alla fine del ‘400. Anche per questo, un tempo Vilnius era nota come la “Gerusalemme del Nord”.

Le radici storiche

Sebbene gli ebrei di Vilnius siano storicamente quasi tutti ashkenaziti, Žitkauskas spiega che «qui si dividono in tre sottogruppi: ci sono i ‘polisher’, ebrei polacchi; i ‘galizianer’, provenienti dall’Ucraina e dalla Moldavia; e i ‘litvak’, gli ebrei originari dei territori del Granducato di Lituania. E non sono solo identità geografiche, ma presentano anche delle differenze culturali. Tutti parlavano lo yiddish, ma il dialetto yiddish che si parlava in Polonia non era lo stesso che si parlava in Lituania, che non era quello che si parlava in Ucraina. Ci sono anche delle differenze culinarie; in Lituania, il gefilte fish si cucina salato, mentre in Polonia lo fanno dolce».

Per molto tempo, gli ebrei lituani hanno ricoperto incarichi prestigiosi presso la corte del granducato; uno dei primi episodi di discriminazione avvenne nel 1495 quando, sull’onda dell’espulsione dalla Spagna, i nobili lituani convinsero il Granduca Alessandro Jagellone a mandare in esilio i loro ebrei in Polonia; tuttavia, vedendo i danni all’economia provocati da questa decisione, nel 1503 fece marcia indietro e rimpatriò gli ebrei con pieni diritti.

L’antisemitismo di Stato giunse quando «allo scioglimento della Confederazione polacco-lituana nel 1795, il territorio della Lituania venne annesso dall’Impero Russo. In Russia, gli ebrei non potevano possedere la terra, potevano farlo solo i nobili, i quali temevano la potenziale concorrenza della comunità ebraica, e convinsero lo zar a confinare gli ebrei in determinate aree».

Ma i russi non si limitarono a questo; per assimilare gli ebrei, iniziarono a reclutare nell’esercito i bambini di 10 anni, in quanto ancora troppo piccoli per fare il Bar Mitzvah e partecipare attivamente alla vita comunitaria, e li costrinsero a fare il servizio militare fino ai 25 anni. In questo modo, le loro famiglie non li vedevano più. Nell’800, invece, quando le autorità russe legittimarono i pogrom, in territorio lituano avvennero meno che altrove; in ogni caso, il clima d’odio crescente spinse molti ebrei lituani ad emigrare prima negli Stati Uniti e poi, quando gli americani chiusero loro le porte, in altri paesi come il Sudafrica, dove la maggioranza dei membri della comunità ebraica ha origini lituane.

Il contesto attuale

Passeggiando per le strade della città, non mancano le tracce lasciate dalla presenza ebraica; sotto un balcone, c’è una targa che ricorda come proprio da quel terrazzino, nel 1903, Theodore Herzl in persona si affacciò per parlare con gli ebrei di Vilnius e promuovere gli ideali sionisti. Invece, dove oggi si trovano solo cumuli di terra e macerie, un monumento dedicato al Gaon di Vilna ricorda come un tempo lì sorgesse la sinagoga frequentata da uno dei più importanti rabbini e pensatori ebrei del ‘700.

Passeggiando per le strade della città, non mancano le tracce lasciate dalla presenza ebraica; sotto un balcone, c’è una targa che ricorda come proprio da quel terrazzino, nel 1903, Theodore Herzl in persona si affacciò per parlare con gli ebrei di Vilnius e promuovere gli ideali sionisti. Invece, dove oggi si trovano solo cumuli di terra e macerie, un monumento dedicato al Gaon di Vilna ricorda come un tempo lì sorgesse la sinagoga frequentata da uno dei più importanti rabbini e pensatori ebrei del ‘700.

Girando per la città, si trovano anche le pietre d’inciampo poste di fronte agli edifici in cui vivevano o lavoravano gli ebrei di Vilnius deportati dai nazisti negli anni ’40. Entrando invece nella zona dove un tempo sorgeva il quartiere ebraico, non si può fare a meno di notare la presenza di cartelli in caratteri ebraici per indicare le vie. Vi sono anche delle statue dedicate ad ebrei che hanno lasciato un segno nel mondo dell’arte e della cultura; una, ad esempio, è dedicata al Dottor Aibolit, personaggio di un libro per bambini dell’autore ebreo russo Korney Chukovsky. Un’altra statua, invece, ritrae il cantautore Leonard Cohen, canadese ma di origine lituana da parte di madre.

Museo sotterraneo

Entrando nel Centro Culturale e di Informazione Ebraico di Vilnius, troviamo delle vecchie scale di pietra che conducono sottoterra. Scendendo in profondità, giungiamo in uno spazio sotterraneo circondato da vecchie mura di pietra, in quelle che erano «delle vie di una città gotica nel ‘300», spiega la guida. In una delle sale, troviamo esposti vari manifesti e pubblicazioni antisemite in lingua lituana, realizzate dalla propaganda nazista per convincere la popolazione lituana che gli ebrei fossero dei traditori della patria e complici di Stalin.

Entrando nel Centro Culturale e di Informazione Ebraico di Vilnius, troviamo delle vecchie scale di pietra che conducono sottoterra. Scendendo in profondità, giungiamo in uno spazio sotterraneo circondato da vecchie mura di pietra, in quelle che erano «delle vie di una città gotica nel ‘300», spiega la guida. In una delle sale, troviamo esposti vari manifesti e pubblicazioni antisemite in lingua lituana, realizzate dalla propaganda nazista per convincere la popolazione lituana che gli ebrei fossero dei traditori della patria e complici di Stalin.

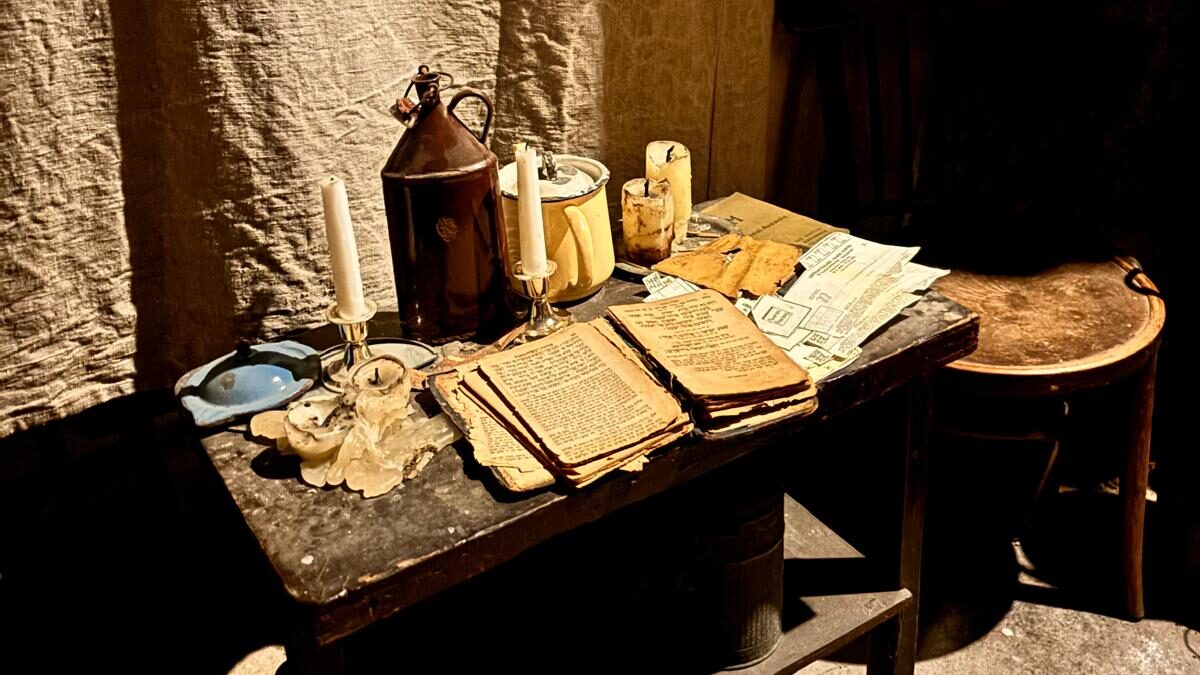

In un’altra sala, invece, troviamo un allestimento che mostra come vivevano gli ebrei nascosti nelle maline, come venivano chiamati i rifugi dove si occultavano durante la guerra; una stanza stretta e spoglia, con pochi oggetti tra cui una piccola coperta e alcuni giocattoli per i bambini, dove un’intera famiglia era costretta a stare cercando di ottimizzare il poco spazio che avevano.

La Sinagoga Corale

Prima ancora di entrare, capiamo di essere di fronte alla sede della Comunità Ebraica di Vilnius, che oggi conta circa 2.000 persone, da ciò che vediamo all’esterno; ai due lati dell’ingresso sventolano sia la bandiera lituana sia quella israeliana, mentre guardando di sopra, di fronte ad un’enorme menorah, vi è un grande striscione con la scritta “Bring Them Home Now” a sostegno degli israeliani rapiti il 7 ottobre e ancora a Gaza. Passando invece davanti all’ingresso della Sinagoga Corale, l’unica ancora attiva in città, il primo elemento che salta all’occhio è una grande scritta in ebraico sopra il portone, che dice “la mia casa è aperta a tutti i popoli”. Questo messaggio inclusivo, racconta Žitkauskas, «ha origine dal movimento dei Maskilim, che fondarono il tempio nel 1903. Essi erano più inclusivi e progressisti rispetto all’ala tradizionalista della comunità ebraica, e all’inizio erano un piccolo gruppo, che crebbe poco a poco».

Prima ancora di entrare, capiamo di essere di fronte alla sede della Comunità Ebraica di Vilnius, che oggi conta circa 2.000 persone, da ciò che vediamo all’esterno; ai due lati dell’ingresso sventolano sia la bandiera lituana sia quella israeliana, mentre guardando di sopra, di fronte ad un’enorme menorah, vi è un grande striscione con la scritta “Bring Them Home Now” a sostegno degli israeliani rapiti il 7 ottobre e ancora a Gaza. Passando invece davanti all’ingresso della Sinagoga Corale, l’unica ancora attiva in città, il primo elemento che salta all’occhio è una grande scritta in ebraico sopra il portone, che dice “la mia casa è aperta a tutti i popoli”. Questo messaggio inclusivo, racconta Žitkauskas, «ha origine dal movimento dei Maskilim, che fondarono il tempio nel 1903. Essi erano più inclusivi e progressisti rispetto all’ala tradizionalista della comunità ebraica, e all’inizio erano un piccolo gruppo, che crebbe poco a poco».

Anche la separazione tra uomini e donne era più blanda rispetto ad altre sinagoghe. Viene definita “corale” perché era pensata per cantare tutti insieme; infatti, se uno prova a cantare sull’altare di fronte all’Aron HaKodesh, in tutta la sala risuona un’acustica indescrivibile.

Fine del viaggio

In Lituania il sentimento di solidarietà con l’Ucraina e il timore di una possibile invasione russa sono palpabili; oltre alle numerose bandiere ucraine che si vedono in giro, sugli autobus trovi scritto “Vilnius ama l’Ucraina”. Inoltre, qui la NATO è molto più ben vista che in Italia, tanto che si possono vedere dei murales in cui la NATO viene rappresentata come un gigantesco ombrello che protegge la popolazione. Alla fine del viaggio nei paesi baltici (Lettonia e Lituania), impari ad apprezzare doni come la libertà e la democrazia. Doni che non sono da dare per scontati, ma vanno conquistati e difesi ogni singolo giorno.

Tutte le immagini sono © Nathan Greppi per Mosaico

Leggi anche: I nomi di famiglia tra le lapidi di Rumbula e il faro di Liepaja, carico di storia