di Marina Gersony

Una madre ebrea, un marito giapponese, un figlio malato. La storia dimenticata dell’unica famiglia mista nei campi di internamento americani durante la Seconda guerra mondiale: amore, identità e resistenza sotto il filo spinato.

Ci sono storie sconosciute, dimenticate o ignorate, che raccontano frammenti di vite sfuggiti alla memoria del tempo. Storie che riemergono, come ombre silenziose, finché qualcuno non decide di ascoltarle. Questa è una di quelle.

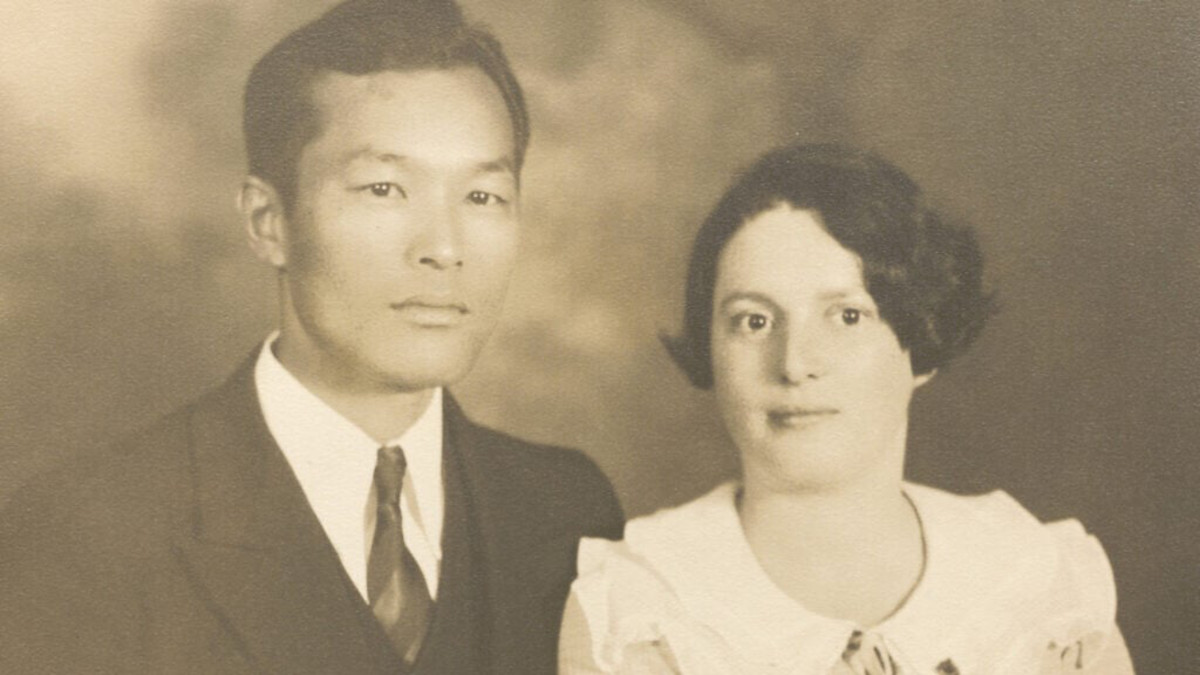

In una fredda mattina del 29 marzo 1942, Elaine Buchman Yoneda si svegliò di fronte a una scelta impossibile. Figlia di immigrati ebrei russi, militante per i diritti civili, madre di due figli, moglie di un uomo giapponese-americano: la sua identità era un intreccio di mondi che, in quel momento, stavano crollando sotto il peso della guerra e della paura.

Elaine aveva ricevuto l’ordine di presentarsi con il figlio Tommy, appena tre anni, a un punto di raccolta a Los Angeles. Da lì sarebbero stati trasferiti in uno dei dieci campi di internamento istituiti dal governo degli Stati Uniti dopo l’attacco a sorpresa sferrato dalla Marina imperiale giapponese il 7 dicembre 1941. Non importava che Tommy fosse un bambino malaticcio. Non importava che sua madre fosse ebrea, bianca, americana. Quel che contava era che avesse «una goccia» di sangue giapponese.

Una goccia bastava

Il marito di Elaine, Karl Yoneda, era già a Manzanar: non per obbligo, ma per scelta. Si era offerto volontario per aiutare a costruire il campo in una valle desolata ai piedi della Sierra Nevada, sperando che questo potesse ritardare – forse evitare – la deportazione della sua famiglia. Ma fu una speranza tradita. Elaine capì che presto si sarebbe trovata davanti a un bivio: lasciare Tommy da solo dietro il filo spinato o seguirlo, abbandonando Joyce, la figlia adolescente nata da un precedente matrimonio.

Il primo aprile 1942, Elaine rinunciò alla libertà per non rinunciare all’amore.

Manzanar non era solo un luogo fisico. Era un simbolo – di paura, discriminazione, smarrimento. Circondato da montagne spettacolari e silenziose, sprofondato in un silenzio desertico, il campo ospitava migliaia di cittadini americani trattati come nemici. Tra loro, solo una coppia era formata da una donna ebrea e un uomo giapponese: gli Yoneda.

Nei mesi successivi, la loro presenza suscitò sospetti, diffidenza e perfino ostilità. Come racconta la scrittrice Tracy Slater nel libro Together in Manzanar: The True Story of a Japanese Jewish Family in an American Concentration Camp, anche all’interno del campo le tensioni non mancavano. L’antisemitismo, già diffuso in Giappone, si manifestava tra alcuni detenuti più anziani. Ma la famiglia Yoneda non era vista con sospetto solo per la sua composizione etnica: il vero stigma era forse il loro attivismo politico.

Karl ed Elaine erano figure conosciute nella sinistra americana: sindacalisti, antifascisti, membri del Partito Comunista. Credevano nella giustizia sociale con una convinzione incrollabile. Una questione di fede. E fu forse proprio questa coerenza – radicale, scomoda – a renderli invisibili per decenni nelle narrazioni ufficiali.

Come ha dichiarato Slater in un’intervista al Times of Israel: «Ho avuto l’ispirazione per scrivere questo libro dopo che le ricerche iniziali avevano rivelato che, sebbene fosse stato pubblicato molto sul ruolo degli Yoneda nell’attivismo di sinistra, si faceva poco riferimento alla loro detenzione a Manzanar. Erano l’unica coppia ebreo-giapponese incarcerata nei campi, una vicenda drammatica appena accennata nei libri di storia, e quasi del tutto assente nella memoria collettiva. Quindi sapevo che se avessi voluto conoscere quella storia, avrei dovuto scoprirla io stessa».

- Leggi anche: Times of Israel – Intervista a Tracy Slater

Slater, lei stessa ebrea americana sposata con un uomo giapponese, ha impiegato cinque anni per ricostruire la vicenda. Ne è emersa una storia familiare dal tono epico: amore, dolore, determinazione a non soccombere. E una domanda che ancora riemerge: cosa siamo disposti a sacrificare in nome della libertà? «È stato sorprendente per me scoprire l’antisemitismo nei campi. C’era un vero antisemitismo, soprattutto tra le generazioni più anziane cresciute in Giappone, e all’epoca c’era molto antisemitismo in Giappone. Ma ho avuto la sensazione che Elaine, Tommy e Karl ricevessero molte più reazioni negative come famiglia per le loro opinioni apertamente di sinistra che per il fatto di essere una famiglia mista».

Dopo il filo spinato: la vita oltre Manzanar

Quando, nel marzo del 1943, Elaine e Tommy lasciarono Manzanar, non lo fecero con un senso di sollievo. Se ne andarono con addosso la polvere del deserto e dentro la memoria di ciò che non si sarebbe più potuto dimenticare. Karl, invece, era già partito per arruolarsi nell’esercito americano e combattere in Europa contro le potenze dell’Asse: le stesse per cui suo figlio era stato internato. Un paradosso destinato a pesargli per tutta la vita.

Questa è la parte meno raccontata della loro storia: il dopo. Il ritorno in una città che li aveva dimenticati. Una casa da ritrovare, un tessuto familiare da ricucire, una figlia da riabbracciare. Elaine tornò dai suoi genitori, dove aveva lasciato Joyce un anno prima. Il legame non si era spezzato, ma portava i segni di una separazione forzata, imposta da uno Stato che non aveva riconosciuto quella famiglia come unita, né come degna.

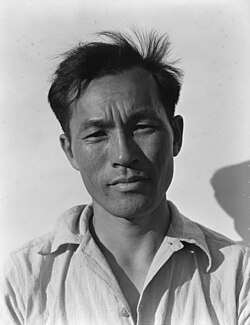

Karl rientrò dalla guerra profondamente cambiato. L’internamento, la guerra, la consapevolezza di essere stato considerato una minaccia in patria mentre combatteva per la sua nazione – tutto questo lo segnò. Ma ciò che né Manzanar né la guerra riuscirono a distruggere fu la sua determinazione. Tornò a lottare.

Negli anni successivi, gli Yoneda ripresero il loro attivismo con rinnovata energia. Karl divenne una figura rispettata nei movimenti per i diritti civili, antimilitarista e sindacalista. Elaine continuò a battersi per le donne, i lavoratori, le minoranze. Non cercavano vendetta. Cercavano giustizia. Cercavano memoria.

Per anni, però, nessuno volle davvero ascoltare. La loro esperienza a Manzanar rimase una parentesi scomoda, taciuta anche nella sinistra americana, che preferiva ricordare Karl come eroe sindacale piuttosto che come vittima dell’internamento. Elaine proseguì nel suo impegno con una riservatezza carica di dolore, come se l’America non fosse ancora pronta ad affrontare quella verità.

Solo decenni più tardi si cominciò a riconoscere, con la giusta gravità, la storia dei campi di internamento giapponesi-americani. Nel 1988, il Congresso approvò il Civil Liberties Act, con cui il governo statunitense offrì scuse formali e risarcimenti simbolici ai sopravvissuti.

Elaine però non era più lì per ascoltarle. Morì proprio nel 1988, a 77 anni. Non visse abbastanza per vedere riconosciuta pubblicamente la ferita che aveva sopportato per amore, ma lasciò un’eredità silenziosa e potente: una storia che oggi è stata raccontata.

Karl visse fino al 1999. Continuò a testimoniare, a parlare nelle scuole, a scrivere, a lottare. E soprattutto, a ricordare. Ricordava Elaine come la forza gentile che aveva retto tutto, e Tommy come il bambino per cui avevano attraversato il deserto – non solo quello della California, ma quello della coscienza collettiva americana.

Molti preferirebbero dimenticare questa pagina di storia. Altri tendono a minimizzarla. Eppure, come scrive Publishers Weekly nella sua recensione, «questa saga familiare, cinematografica e propulsiva, getta una luce abbagliante su un episodio ignominioso della storia americana» – un capitolo che oggi riaffiora nel dibattito pubblico sulle retoriche che portarono all’internamento di 120.000 nippo-americani, due terzi dei quali cittadini degli Stati Uniti. Tutto questo grazie alla determinazione di una coppia che ha scelto di continuare a lottare, anche quando il mondo voltava lo sguardo altrove.