di Daniele Steinhaus e Gabriel Venezia

Storia di uno Stato palestinese mancato

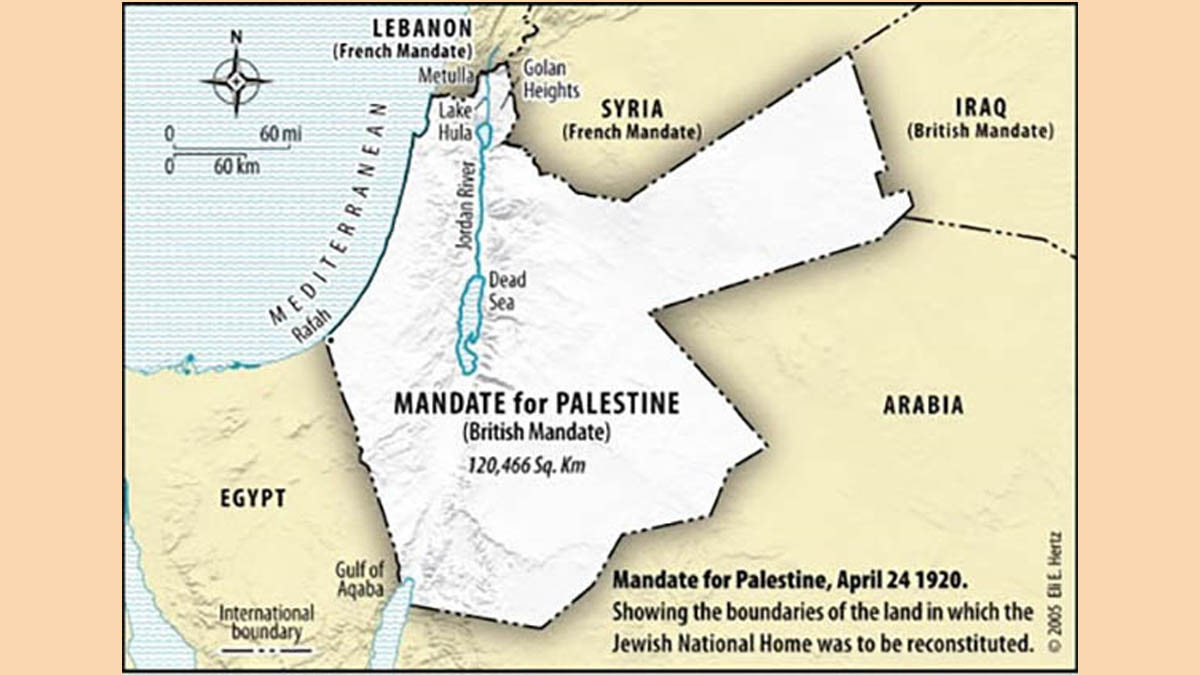

Il tema del riconoscimento di uno Stato palestinese è di interesse pubblico già dal 1947, anno della decisione da parte delle Nazioni Unite di spartire il territorio dell’ex Palestina britannica in tre parti: uno Stato ebraico, uno Stato arabo e la Città di Gerusalemme. Mentre le autorità ebraiche riconoscevano di buon grado la spartizione proposta dalle Nazioni Unite, nota come Risoluzione 181, costituendosi il 14 maggio 1948 nello Stato d’Israele, le potenze arabe della zona rigettarono tale decisione, dichiarando guerra al neonato Stato. Con la conseguente sconfitta, per i palestinesi che vivevano nel territorio, è venuta meno anche la possibilità di ottenere una propria nazione.

Tale impedimento si era venuto a creare dopo il 1949 a causa della conquista israeliana di alcuni territori, ma anche per effetto dell’occupazione militare egiziana a Gaza e dell’occupazione giordana nella West Bank e a Gerusalemme Est. Infatti, le autorità del Cairo e di Amman, annettendo i suddetti territori alle rispettive entità territoriali, amministrarono direttamente le zone occupate, non permettendo la fondazione dello Stato palestinese.

Nel maggio 1964 numerose personalità politiche del mondo arabo si radunarono a Gerusalemme Est per fondare l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e il suo organo legislativo, il Consiglio Nazionale Palestinese (PNC). Il PNC e l’OLP decisero di adottare come Costituzione la Convenzione Nazionale Palestinese, modificata nel 1968 e nel 1996. La Carta riconosceva come confini dello Stato palestinese quelli del mandato britannico (Art. 2), negando il diritto degli ebrei di essere nazione (Art.6), e legittimando la lotta armata (Artt. 9, 10, 12, 15).

La guerra dei Sei Giorni nel 1967, terminata con la vittoria d’Israele, ha comportato l’estromissione dell’Egitto e della Giordania dai territori palestinesi, decretando la conquista israeliana della totalità della Palestina storica, delle alture del Golan e del Sinai, e la creazione di insediamenti in tutto il territorio.

Successivamente alla Guerra dello Yom Kippur, nel 1979, Israele ed Egitto resero pubblico il loro primo accordo di pace, favorito dagli USA e frutto degli accordi segreti di Camp David dell’anno precedente. Di fatto, l’accordo del 1979 segnò il primo atto di riconoscimento d’Israele da parte del mondo arabo, a cui seguirono l’accordo del 1994 con la Giordania, e gli accordi di Abramo nel 2020 con Bahrain ed Emirati Arabi Uniti.

Accordi di Oslo e le problematiche dell’assetto politico

Solo nel 1988, quarantuno anni dopo la risoluzione ONU per la spartizione della Palestina mandataria e un anno dopo l’inizio dell’Intifada, il Consiglio Nazionale Palestinese ad Algeri, proclamò l’indipendenza dello Stato di Palestina. L’intifada del 1987 contribuì in maniera significativa a spingere politici israeliani e rappresentanti dell’OLP a cercare un’intesa, la quale fu raggiunta provvisoriamente con la firma degli accordi di Oslo del 1993 e 1995. Il processo di pace prevedeva clausole come il riconoscimento reciproco, la creazione dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), il ritiro parziale delle forze israeliane e l’organizzazione di elezioni democratiche palestinesi.

Nel 1995 furono aggiunte altre clausole in materia di sicurezza e di spartizione territoriale, attraverso la divisione della West Bank in 3 aree:

-Area A: territorio sotto il pieno controllo palestinese;

-Area B: territorio sotto il controllo civile palestinese e gestione della sicurezza congiunta con Israele;

-Area C: territorio sotto il pieno controllo israeliano.

Le elezioni all’interno dell’Autorità Nazionale Palestinese sono state proclamate in due sole occasioni dalla stipulazione degli accordi di Oslo ad oggi, nel 1996 e nel 2006. In quegli anni si sono susseguiti diversi governi israeliani che con diversa discontinuità hanno restituito territori all’ANP per adempiere agli obblighi previsti dagli accordi di pace. Nel 2005 Israele si ritirò unilateralmente dalla striscia di Gaza, affidandone il controllo ai palestinesi, che nelle elezioni del 2006 votarono in massa per Hamas. Tendenza diversa per la West Bank, dove i palestinesi si affidarono ad Al Fatah, il partito più rappresentativo dell’OLP. Tra il 2006 e il 2007 scoppiò una guerra intestina tra Hamas e Al Fatah, che si risolse con l’estromissione dell’ANP da Gaza.

Lo Stato palestinese oggi

A settembre 2025, 147 membri delle Nazioni Unite, lo Stato Vaticano e il Sahara Occidentale hanno riconosciuto la legittimità dell’Autorità Nazionale Palestinese come rappresentanza del proprio popolo. Gli ultimi membri dichiaratisi aperti al riconoscimento dello Stato palestinese sono Gran Bretagna, Canada, Francia e Malta. Il presidente francese Emmanuel Macron già a luglio aveva annunciato l’intenzione di attendere l’Assemblea Generale dell’ONU per riconoscere lo Stato palestinese, come risposta alla guerra fra Israele e Hamas.

Ma esattamente, Francia, Canada e Gran Bretagna che Stato hanno intenzione di legittimare?

La statualità nel Diritto internazionale

La condizione di Stato (in inglese, statehood) è stata ed è tutt’ora argomento di dibattito tra gli studiosi del diritto internazionale, ossia quella branca del diritto che si occupa del rapporto tra gli Stati. A seguito della formazione degli Stati moderni, si è incominciato a riflettere su quali possano essere i requisiti che un Paese deve possedere per considerarsi tale.

È importante sottolineare che l’ottenimento della personalità giuridica di Stato, nell’attuale scenario giuridico internazionale, non è un atto puramente simbolico, scevro da conseguenze rilevanti. Uno Stato difatti, ha la capacità di sottoscrivere trattati vincolanti con uno o più Paesi, vantando diritti e adempiendo ad obblighi nei confronti della comunità internazionale.

Nel corso del tempo si sono formate due teorie circa l’esistenza degli Stati: la teoria costitutiva e la teoria dichiarativa.

I sostenitori della prima ritengono che uno Stato si possa definire tale una volta che uno o più Paesi ne riconoscano l’esistenza. Tale teoria risulta problematica poiché si rivelerebbe eccessivamente soggettiva, potendo qualunque Stato attribuire tale qualità a qualsiasi tipo di entità, con tutte le conseguenze legali a cui si è sopra accennato.

Invece, la teoria dichiarativa, attualmente maggioritaria, ritiene che il riconoscimento consista in un mero atto politico di uno Stato, con il quale lo stesso dichiara sussistenti i requisiti di legge affinché possa formarsi uno Stato. Però secondo questa teoria, è importante ribadirlo, sostenere che uno Stato esista non significa che ci sia realmente.

La principale fonte giuridica in materia di statualità è la Convenzione di Montevideo (1933), la quale all’art. 1 afferma che uno Stato possiede congiuntamente le seguenti qualità:

– Una popolazione permanente;

– Un territorio ben definito;

– Un governo;

– La capacità di relazionarsi con altri Stati.

Di seguito si analizzeranno sinteticamente i requisiti di legge con riferimento alla possibile esistenza di uno Stato palestinese controllato dall’Autorità Nazionale Palestinese (ANP).

Una popolazione permanente

La nozione di popolazione è tradizionalmente definita come “insieme di individui di entrambi i sessi che vivono assieme come comunità, nonostante possano appartenere a etnie o credi differenti”. Per dotarsi del requisito di permanenza, invece, vi deve essere l’intenzione di stabilire la residenza all’interno del Paese e di essere riconosciuti come abitanti del luogo. Si ritiene che la legge non richieda che la popolazione sia indigena, ossia originaria del territorio.

Si tratta del requisito più agevole da soddisfare. La popolazione della Palestina è infatti identificata dall’attuale Statuto ANP chiaramente negli individui che ivi risiedono, così come è innegabile che almeno parte della popolazione abbia ivi stabilito la propria residenza permanente.

Un territorio ben definito

Per soddisfare questo requisito è necessario che il territorio dell’aspirante Stato, su cui esso esercita la propria sovranità, sia delimitato da elementi fisici riconoscibili da parte di terzi. Tale criterio è stato tuttavia storicamente disatteso, essendosi verificato che uno Stato si fosse formato nonostante l’esistenza di dispute territoriali sui suoi confini.

Con riferimento allo Stato palestinese, i Paesi europei e non europei che si sono prodigati nel suo riconoscimento hanno implicitamente riconosciuto la sovranità su Gaza e sulla West Bank.

Tuttavia, vi sono incertezze circa l’esercizio della sovranità da parte dello Stato della Palestina su un territorio definito. Sebbene la delimitazione del territorio non sia un requisito necessario, è indiscutibile che maggiore è l’indeterminatezza del territorio, più l’esistenza dello Stato può essere messa in discussione. Inoltre, gli Accordi di Oslo affermano chiaramente che i confini attuali dei Territori palestinesi sono solo provvisori e saranno oggetto di future negoziazioni.

Pertanto, non solo il territorio è attualmente indeterminato, essendo la presenza palestinese a Gaza e nella West Bank frammentata e non contigua, ma non vi è neppure un solido fondamento legale per l’esercizio della sovranità sui suddetti territori.

Un governo

Tale requisito richiede che lo Stato sia dotato di un governo efficace ed indipendente, in grado di controllare il territorio ove esercita la propria sovranità.

Tale principio legale può certamente dirsi non soddisfatto con riferimento allo Stato palestinese.

Nello scenario politico attuale, infatti, i Territori palestinesi sono controllati da due entità distinte, l’ANP e Hamas. Si tratta, infatti, di due organizzazioni che predicano teorie politiche alquanto distanti: se l’ANP sostiene che il popolo palestinese abbia il diritto di prendere decisioni che influenzino la vita quotidiana nei territori, Hamas invece afferma un tipo di società fortemente teocratico, basato sull’autorità di Dio e su una radicale interpretazione del Corano.

Ne segue che, ironicamente, il maggiore ostacolo al riconoscimento della Palestina trova la sua causa nelle dinamiche interne ai territori, ossia nell’incapacità del popolo palestinese di eleggere una compatta classe dirigente. Inoltre, l’ipotetico governo dell’ANP mancherebbe anche del requisito dell’indipendenza, essendo l’Autorità Palestinese limitata nell’esercizio dei suoi poteri dai già citati Accordi di Oslo.

La capacità di relazionarsi con gli altri Stati

Tale criterio è forse il più importante, richiedendo che lo Stato in formazione abbia la capacità legale di sottoscrivere trattati internazionali e di tener fede alla parola data. Inoltre, lo Stato non deve essere controllato da entità o Paesi stranieri, che ne minino l’influenza e l’indipendenza. Contrariamente a quanto spesso si sostiene, il riconoscimento non è condizione sufficiente per garantire il rispetto del principio legale di cui sopra.

Nello scenario politico attuale permangono dubbi circa la capacità legale di un ipotetico Stato palestinese di relazionarsi con altri Paesi. Se, come già accennato, l’Autorità palestinese detiene poteri limitati e quindi non una piena capacità legale di sottoscrivere accordi bilaterali con altri Stati, un ipotetico Stato guidato da Hamas, solleva perplessità circa il grado di indipendenza da potenze straniere, quali l’Iran.

L’integrità territoriale di Israele

Come più volte asserito, il riconoscimento di uno Stato ha un valore meramente politico e non legale.

Pertanto, esso non si qualifica come requisito necessario affinché si determini uno Stato (articolo 3 della Convenzione di Montevideo).

D’altra parte, però, merita una riflessione quanto sancito dall’art. 2 della Carta ONU, il quale afferma che tutti gli Stati Membri devono desistere dalla minaccia e dall’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di qualsiasi Stato.

Come noto, nella società palestinese esistono frange estremiste, le cui rivendicazioni territoriali non si limitano a Gaza e alla West Bank, ma si estendono a territori appartenenti ad Israele.

Ciò premesso, il riconoscimento di uno Stato palestinese in una forma tanto indeterminata sotto il controllo di gruppi politici estremisti, potrebbe integrare una violazione dell’articolo 2 della Carta ONU, qualificandosi come una lesione dell’integrità territoriale di Israele.

In conclusione

La formazione dello Stato palestinese presuppone dunque il soddisfacimento di determinati requisiti, che, non si possono dire integrati. Pertanto, appare ad oggi prematuro parlare di uno Stato. L’eventuale formazione di un Paese dipenderà dal futuro scenario politico internazionale, in cui giocherà un ruolo importante il popolo palestinese e la sua capacità di generare una classe politica competente e preparata per intraprendere un percorso di pace e progresso.