di Fiona Diwan

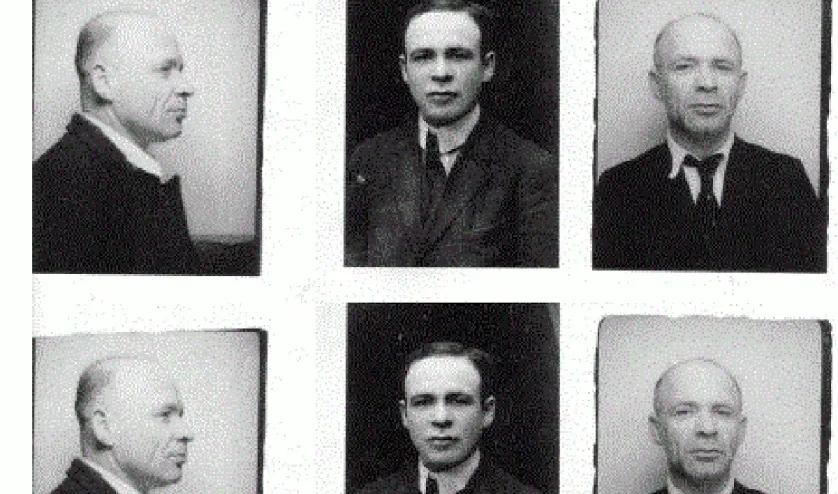

L’enigma di Hillel Perelman. Una vita avvolta nel mistero, una erudizione senza limiti, una vocazione faustiana per la conoscenza delle vette e degli abissi. Ma anche un’anima sfuggente e nomade, quella di un qabbalista vagabondo che percorre le strade del mondo alla ricerca delle scintille divine da restituire alla fiamma originaria.

È l’arte dialettica dell’argomentare, è il suo sapere mostruoso quello che colpisce da sempre in rav Mordechai Chouchani (il cui vero nome era appunto Hillel Perelman), la fecondità del suo approccio e le tracce che ha lasciato dietro di sé: un personaggio che a suo modo ha sedotto-segnato il mondo culturale ebraico del secondo dopoguerra, un maestro errante (e scostante), una figura che ha lasciato una segno indelebile nel modus pensandi della generazione di filosofi e pensatori europei nella Parigi post 1945.

A Chouchani e ai suoi numerosi allievi (Elie Wiesel, Emmanuel Levinas, Marc Chagall, Leon Ashkenazi detto Manitù, Jacques Derrida, Haim Baharier e molti altri), è dedicato il saggio Maestri erranti (Einaudi), di Marcello Massenzio, storico delle religioni e antropologo, uno studio che si concentra su alcune figure di maestri e filosofi del XX secolo ebraico, e sul ribaltamento – da negativo in positivo – del mito dell’Ebreo errante. Da qui si diparte l’appropriazione ebraica del mito cristiano dell’Ebreo errante e il suo capovolgimento positivo a partire dal pensiero di Emmanuel Levinas e dai quadri di Chagall – in particolare dal suo Gesù ebreo assurto a emblema del popolo ebraico sacrificato nella Shoah-.

A Chouchani e ai suoi numerosi allievi (Elie Wiesel, Emmanuel Levinas, Marc Chagall, Leon Ashkenazi detto Manitù, Jacques Derrida, Haim Baharier e molti altri), è dedicato il saggio Maestri erranti (Einaudi), di Marcello Massenzio, storico delle religioni e antropologo, uno studio che si concentra su alcune figure di maestri e filosofi del XX secolo ebraico, e sul ribaltamento – da negativo in positivo – del mito dell’Ebreo errante. Da qui si diparte l’appropriazione ebraica del mito cristiano dell’Ebreo errante e il suo capovolgimento positivo a partire dal pensiero di Emmanuel Levinas e dai quadri di Chagall – in particolare dal suo Gesù ebreo assurto a emblema del popolo ebraico sacrificato nella Shoah-.

Se il mito dell’Ebreo errante aveva finora incarnato l’immagine negativa di un ebreo colpevole e in fuga da tutto, condannato a vivere in eterno senza una identità precisa, la cultura ebraica post-Shoah afferra per i piedi questa leggenda orripilante e la ribalta per farne invece la figura del riscatto, l’orgoglio di una vicenda storica che fa dell’erranza un valore, una ricchezza, una salvezza. Il saggio di Marcello Massenzio storicizza la rinascita in positivo di questo mito e ne analizza le implicazioni per la sopravvivenza ebraica dopo l’Olocausto. Un mito malato, la cui tossicità ha avvelenato per secoli la vita ebraica in terra cristiana che viene finalmente emendato e re-inventato, a dispetto dell’immediata orticaria che produce l’uso dell’odiosa espressione “ebreo errante”.

Ma veniamo ora a rav Mordechai Chouchani, vero protagonista di questo saggio. Tutti i suoi sforzi sembrano mirati alla rifondazione del mondo ebraico dopo la Shoah, a far ritrovare agli ebrei smarriti, dopo Treblinka, la fiducia nell’ebraismo e nei suoi testi sacri, scrive Massenzio. Chouchani entra a gamba tesa nella grande polemica etico-teologica post-bellica: com’è possibile accettare Auschwitz senza rinnegare Dio?, si chiede il mondo ebraico. Dov’era Dio nei lager? Chouchani ribalta i termini della questione. Non è di Dio che si tratta qui, quanto dell’umano: dov’erano gli uomini ad Auschwitz? Che fine ha fatto l’umano? Se Dio ci ha dato il libero arbitrio non sta forse a noi la facoltà di scegliere tra il Bene o il Male?

Tutto l’insegnamento di Chouchani mira a far re-innamorare gli ebrei del proprio ebraismo, spiega l’autore. A far ritrovare l’amore per lo studio dei testi fondativi della tradizione. È il tema dello studio come strumento di una rinnovata identità – a dispetto dei sei milioni di morti -, è il tema dell’autonomia degli allievi nei confronti del Maestro, ma anche lo studio come strumento di libertà dell’individuo, come mezzo per affrancarsi dal dolore e dalle angherie della storia onde acquisire una visione atemporale e metastorica dell’esistenza, studio come forma di cammino etico capace di ritrovare la spiritualità ebraica dopo la Shoah. Ma l’aspetto davvero innovatore sta nel “metodo Chouchani”, fa notare Massenzio, ovvero la capacità di far dialogare il Talmud con l’intero patrimonio occidentale, la sapienza ebraica con la sapienza greca, Atene e Gerusalemme. E ritrovare il gusto dello studio del Talmud allargandone a dismisura gli orizzonti, con una apertura che tuttavia presuppone un esame approfondito del testo e della sua integralità.

Chouchani non possedeva nulla, viveva a casa di chiunque, vagava e prendeva quello che la gente gli dava. Si avventurava in terre incognite. Per questo il suo clochardismo nomadico assurge a condizione filosofica, “errare è sapere” per Chouchani, esule e homeless per scelta, consapevole che nulla può dare riparo dagli tsunami della storia, a cui non resta che scegliere un vagabondaggio mistico di luogo in luogo, di cielo in cielo, di appartamento in appartamento, a patto che sia sempre provvisorio, casuale, instabile come la vita e le certezze.

La postura concettuale di Chouchani, spiega Massenzio, il suo approccio allo studio della Torah e all’interpretazione dei testi sacri dell’ebraismo affonda le sue radici nella tradizione razionalista della Lituania dei mitnagghdim con la loro severità di approccio e il loro rigore. Ecco perché sarà in grado di riaccendere la fiamma dello studio dopo una catastrofe che poteva rischiare di far scomparire la civiltà ebraica. Lui lo sapeva: per questo raduna i reduci dai campi, gente che ha perso tutto e che non ha più coscienza della propria identità. Per riannodare un filo spezzato, “per resuscitare la reminiscenza dei valori racchiusi nella Torah”. Il testo spazia lontano, va oltre Wiesel, Levinas e Chagall e finisce per raccontarci dei maestri erranti di ieri e di oggi: dai geniali studiosi come Erich Auerbach e Leo Spitzer a letterati come Daniel Mendelsshon o Georges Perec, ad artisti come Menashe Kadishman. Fino a Haim Baharier, studioso che ha dedicato alla figura di rav Mordechai Chouchani parte di un volume, La valigia quasi vuota (Garzanti), non mancando mai, fino ad oggi, di parlarne nelle sue lezioni milanesi.

La postura concettuale di Chouchani, spiega Massenzio, il suo approccio allo studio della Torah e all’interpretazione dei testi sacri dell’ebraismo affonda le sue radici nella tradizione razionalista della Lituania dei mitnagghdim con la loro severità di approccio e il loro rigore. Ecco perché sarà in grado di riaccendere la fiamma dello studio dopo una catastrofe che poteva rischiare di far scomparire la civiltà ebraica. Lui lo sapeva: per questo raduna i reduci dai campi, gente che ha perso tutto e che non ha più coscienza della propria identità. Per riannodare un filo spezzato, “per resuscitare la reminiscenza dei valori racchiusi nella Torah”. Il testo spazia lontano, va oltre Wiesel, Levinas e Chagall e finisce per raccontarci dei maestri erranti di ieri e di oggi: dai geniali studiosi come Erich Auerbach e Leo Spitzer a letterati come Daniel Mendelsshon o Georges Perec, ad artisti come Menashe Kadishman. Fino a Haim Baharier, studioso che ha dedicato alla figura di rav Mordechai Chouchani parte di un volume, La valigia quasi vuota (Garzanti), non mancando mai, fino ad oggi, di parlarne nelle sue lezioni milanesi.

Marcello Massenzio, Maestri erranti – Il rinnovamento della cultura ebraica dopo la Shoah, PBE Einaudi, pp. 156, 19,00 euro

Haim Baharier, La valigia quasi vuota, Garzanti, pp. 144, 14,35 euro