L’obiettivo è “tagliare l’ossigeno” a un intero ecosistema radicale, riducendo la capacità di diffusione, reclutamento e influenza nei paesi occidentali e nel Medio Oriente. Restano tuttavia molte incognite: l’efficacia della misura, l’importanza di un follow-up rigoroso, e il rischio di vuoti che favoriscano l’emergere di frange ancora più radicali.

Lunedì 24 novembre 2025, il presidente Donald Trump ha firmato un decreto esecutivo con l’obiettivo di iniziare la procedura per classificare alcune sedi della Fratellanza Musulmana (Muslim Brotherhood) come “organizzazioni terroristiche straniere” e “terroristi globali designati”.

Secondo il decreto, le sedi in paesi come Egitto, Giordania e Libano saranno valutate entro massimo 45 giorni. Se la designazione verrà confermata, scatteranno sanzioni economiche, divieti di finanziamento, restrizioni sull’immigrazione e misure contro chi fornisce supporto materiale.

Il profilo del Muslim Brotherhood: un network transnazionale

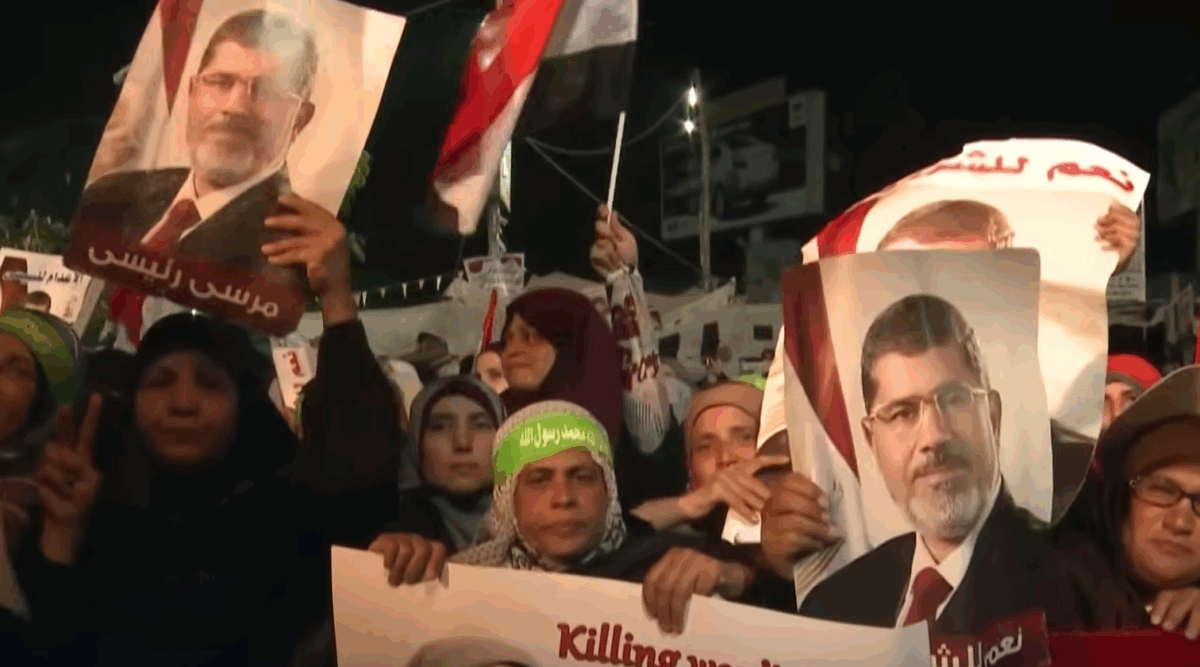

Il Muslim Brotherhood, fondato in Egitto nel 1928, è divenuto un movimento islamista transnazionale con ramificazioni in molti paesi del Medio Oriente e non solo.

Nella motivazione della Casa Bianca si legge che alcune sedi “favoriscono o sostengono campagne di violenza e destabilizzazione”, in particolare in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele: la branca libanese avrebbe collaborato con fazioni come Hamas e Hezbollah nei lanci multipli di razzi.

L’analisi di Dalia Ziada: il cuore dell’ideologia da sradicare

Secondo Dalia Ziada, coordinatrice a Washington del Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), la decisione statunitense potrebbe avere un impatto enorme. «Se bandisci l’ideologia, è come soffocarla, è come tagliare l’ossigeno a tutte le fazioni che si allineano con questa ideologia o che operano all’interno del suo ecosistema», ha dichiarato in un’intervista al Jerusalem Post.

Ziada spiega che non basta colpire singole organizzazioni: il Muslim Brotherhood agisce come un ecosistema, con decine di migliaia di centri islamici, moschee, scuole e associazioni — anche in Occidente — che diffondono l’ideologia attraverso “soft power”, cioè sfruttando legalità, accademia, media, istituzioni e diritti civili.

Per Ziada, la mossa americana rappresenta «un segnale di chiarezza cruciale», ma va accompagnata da «una politica rigorosa, un vero controllo delle organizzazioni affiliate e un investimento sostenuto per proteggere la cultura democratica».

Criticità, rischi e scenari futuri

Il bando non garantisce comunque che l’intero movimento venga cancellato: il Muslim Brotherhood è notevolmente frammentato, con diverse sedi, sigle e brand, molte delle quali si dichiarano semplici organizzazioni politiche o civili.

Un altro problema evidenziato dagli osservatori — citati anche dalla Ziada — è che uno sradicamento completo dell’ideologia senza offrire alternative rischia di creare un vuoto. In tale vuoto potrebbero affacciarsi gruppi ancora più radicali, come certe correnti salafite o altri movimenti islamisti più estremisti.

Infine, la designazione potrebbe complicare le relazioni diplomatiche degli Stati Uniti nel Medio Oriente, soprattutto con paesi che mantengono – o mantenevano – legami politici o sociali con rami del Muslim Brotherhood.

La decisione del presidente Trump segna una svolta significativa nella strategia americana contro il fondamentalismo islamista globale: non si punta solo a singole organizzazioni, ma all’ideologia stessa. Come sottolineato dalla Ziada, l’obiettivo è “tagliare l’ossigeno” a un intero ecosistema radicale, riducendo la capacità di diffusione, reclutamento e influenza nei paesi occidentali e nel Medio Oriente. Restano tuttavia molte incognite: l’efficacia della misura, l’importanza di un follow-up rigoroso, e il rischio di vuoti che favoriscano l’emergere di frange ancora più radicali.