di Claudio Vercelli

[Storia e controstorie] Non è che l’età nostra sia maggiormente deprecabile di quelle trascorse (plausibilmente, neanche di quelle a venire). Ogni epoca porta con sé successi e sventure, opportunità e vincoli, glorie e polveri come anche onori e infamie. Va da sé, tuttavia, che ognuno di noi si soffermi di più e meglio sul tempo che sta vivendo, cogliendone perlopiù le criticità.

In particolare modo se di esse ne fa diretta esperienza. La capacità di relativizzarne l’impatto e, quindi, di contestualizzarlo, aiuta comunque a cogliere meglio le dimensioni di grandezza dei problemi che ci accompagnano. Al netto dell’esperienza individuale. Per non essere travolti dall’impeto di quest’ultima. Posta questa premessa, rimane poi il resto.

In una società che si celebra come, al medesimo modo, luogo ma anche e soprattutto tempo nel quale si è consumata la “morte delle ideologie”, il rischio è che per non credere più in nulla ci si riveli disposti a credere in tutto, soprattutto se quel “tutto” si presenta sotto le sembianze di un fatto non solo oggettivo ma – soprattutto – tanto incontrovertibile quanto indiscutibile.

Molte delle relazioni sociali, prodotto dell’agire umano, vengono infatti vissute come se fossero situazioni “naturali”, ovvero inscritte in un libro della vita che si impone alle persone, prescindendo quindi dalla loro consapevole responsabilità. Pertanto, dal loro stesso intervento volontario. In tale modo, il fatalismo si impossessa degli individui: se da una parte i fatti dell’esistenza si presentano come inesorabili, dall’altra gli individui si sentono scaricati dell’altrimenti sgradevole sensazione di avere delle “colpe” per la propria condotta.

In fondo sono come i due piatti della medesima bilancia: un peso sta da una parte, per indicare l’impossibilità, la fatalità, l’imprevedibilità, soprattutto l’ineluttabilità, ovvero quell’insieme di idee e convincimenti che molti chiamano con il nome di “destino” (la vita, in altre parole, sarebbe solo ed esclusivamente fato, ventura e sorte); l’altro peso, simmetrico, è quello che non si contrappone al primo: semmai lo equilibra in maniera compiaciuta. Se “non ci sono alternative” allo stato di cose esistente, per quale motivo ci si dovrebbe impegnare a fondo in altro che non sia la semplice preservazione del proprio interesse immediato?

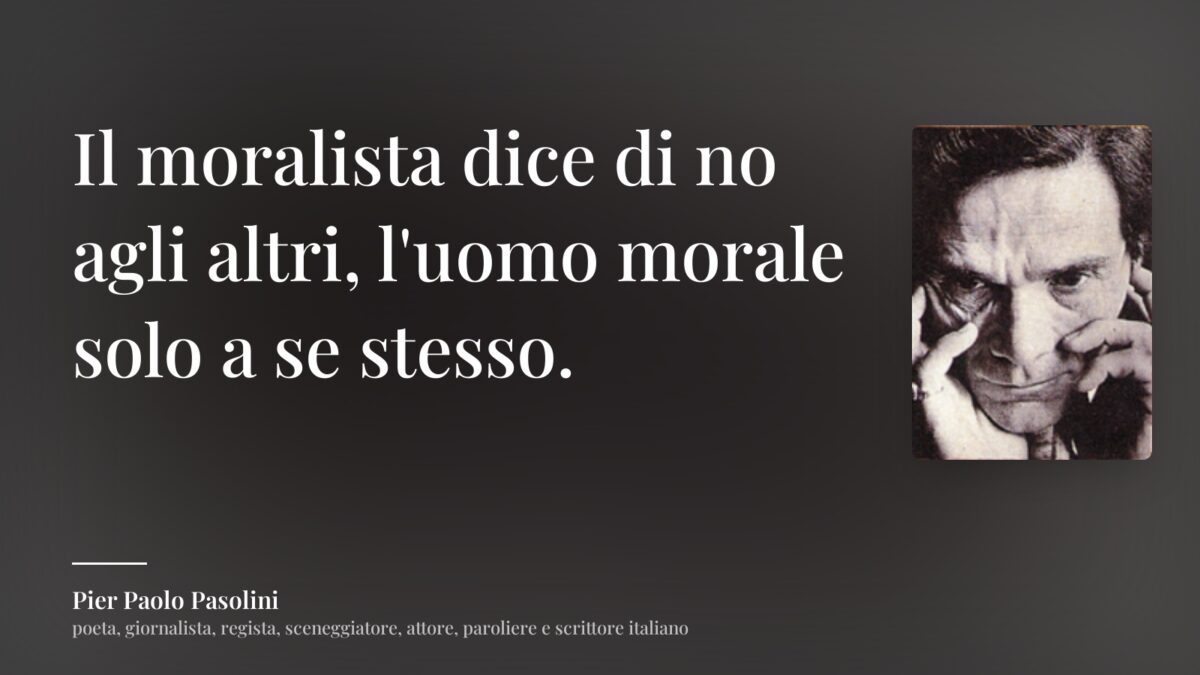

Non di meno, quando le virtù dell’etica pubblica vengono sostituite da una visione meramente utilitarista, una concezione delle relazioni e degli scambi che li riconduce a pura performance, un individualismo fondato sul solo possesso di cose (e in alcuni casi anche delle altrui persone), la toppa che molti mettono al buco delle proprie incoerenze – delle quali a volte un poco si vergognano, altre volte no – è quella di una morale miseranda, un galateo straccione, che si trasforma da subito in prescrizione moralista. È tale la condizione per cui si manifesta la “tendenza a dare prevalente o esclusiva importanza a considerazioni morali, spesso astratte e preconcette, nel giudizio su persone e fatti della vita, della storia, dell’arte; atteggiamento di rigida e talora eccessivamente conformistica difesa dei principî della morale comune” (vocabolario Treccani online).

Il moralismo, a conti fatti, non difende mai dei contenuti effettivi ma esclusivamente delle forme; non si alimenta di principi, come tali sottoposti alla verifica dei tempi e degli eventi, bensì di una ipocrisia della circostanza. Soprattutto, non è mai rivolto a chi lo manifesta ma a coloro che lo circondano. Infatti, è una sorta di falsa interpretazione della realtà, nella quale, con ossessiva e maniacale determinazione, si imputano a sprone battuto “colpe” solo ed esclusivamente agli “altri”. Si tratta di una pratica ai limiti dell’esorcismo. Chi la fa propria, in effetti, vuole fare pendere ancora di più a suo beneficio il piatto della bilancia della propria irresponsabilità, attribuendo al resto della collettività gli eventuali danni che derivano da condotte poco o nulla avvedute. A partire da quelle sue proprie, per capirci.

Il moralismo sta all’etica così come il favore sta alla giustizia: due capovolgimenti di senso, fatti invece passare per la concretizzazione di un principio collettivo. Il moralismo è un lievito dei tempi confusi, quando le cose cambiano ma i molti non riescono a farsene una qualche ragione che non si identifichi con quella terribile miscela che somma in sé stessa paure, rancori e aggressività, nella logica della contrapposizione di petto a qualsiasi cosa – come a qualunque persona – si frapponga tra sé e il proprio, immediato calcolo d’interesse. In tale modo, però, nega a priori la qualità, per nulla neutra, dei rapporti umani, posto che in ognuno di essi si cela sempre quella condizione di mutevole asimmetria di ruoli e capacità che conosciamo con il nome di potere.

Ripetizione, decontestualizzazione e banalizzazione costituiscono la cornice di un tale modo di intendere le cose. Ognuna di esse, infatti, crea un’aura di legittimità alla stessa bugia, quando viene ossessivamente propalata nel tempo. Laddove si contrabbandi la finzione con la concretezza dei fatti, si capovolge in senso degli eventi, si torce l’etica, si «opera praticamente come fosse vero nella realtà effettuale che l’abito è il monaco e il berretto il cervello. Machiavelli diventa così Stenterello». È allora, tra le altre cose, che i nuovi schiavisti di idee possono presentarsi sotto le mentite spoglie di emancipatori della coscienza annebbiata.