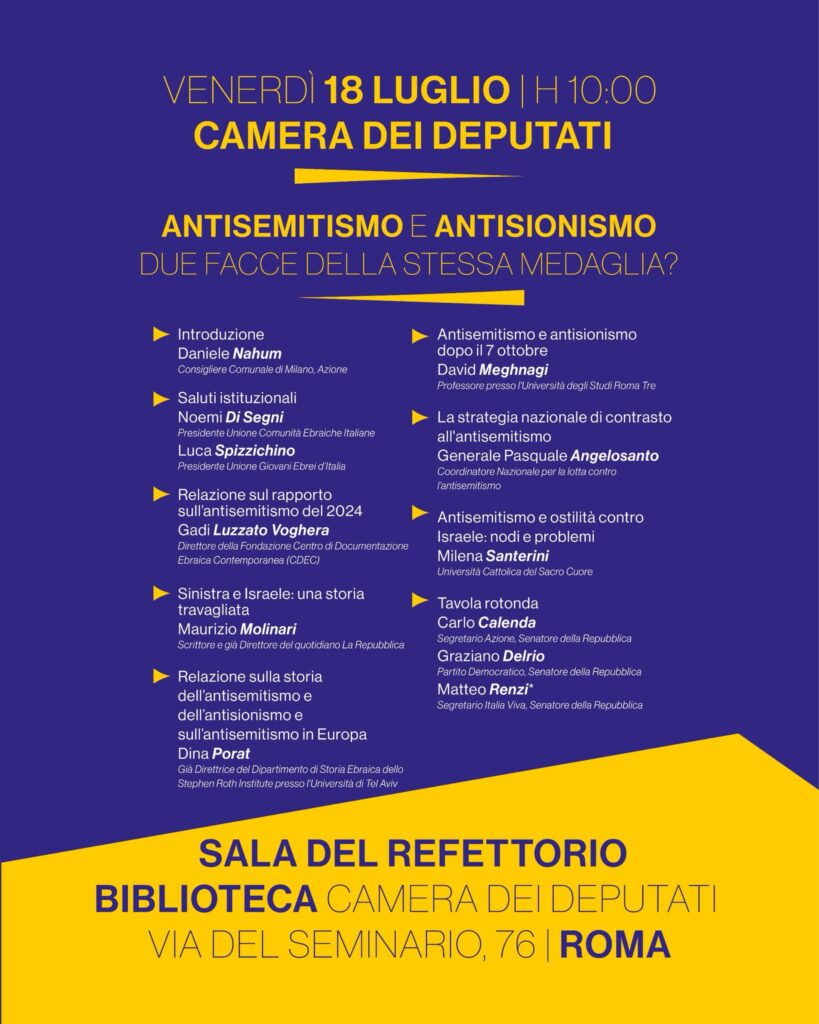

La sala di Montecitorio era gremita ben prima dell’orario d’inizio: posti esauriti da giorni, code davanti ai metal detector, un brusio fitto che tradiva aspettative alte. Il convegno «Antisemitismo e antisionismo: due facce della stessa medaglia?», tenutosi il 18 luglio, ha raccolto in poche ore un concentrato di voci diverse – accademici, leader della comunità ebraica, editorialisti, politici – tutte concordi su un punto: il nuovo antisemitismo è qui e, mimetizzato fra slogan di moda, erode le fondamenta stesse del vivere democratico.

Ad aprire i lavori è stato Daniele Nahum, consigliere comunale a Milano, con un intervento di grande densità politica e morale. Dopo aver richiamato la necessità di un serio ragionamento sul futuro della Striscia di Gaza – «la ricostruzione non può passare dal piano Trump ma deve partire dal piano arabo e dal rilancio degli Accordi di Abramo» – Nahum ha spostato il focus sull’Italia.

«Sono due anni che a Milano – ha detto – si svolgono manifestazioni a favore della Palestina, e va benissimo sostenere la causa palestinese. Ma quando quelle piazze diventano luoghi dove si grida “dal fiume al mare”, si sdogana l’odio antiebraico e si invoca l’apertura dei confini agli ebrei come fosse un’invasione, allora il problema non è più politico, ma civile». E ha rincarato: «Il termine “genocidio” è stato usato sin da subito, prima ancora che la tragedia umanitaria di Gaza raggiungesse dimensioni immani. Ma come mai questo termine non è stato usato per i 674 mila morti della guerra civile siriana, o per i massacri in Darfur, o per il milione di vittime nella guerra tra Russia e Ucraina? Perché lo si usa solo quando ci sono di mezzo gli ebrei? È un tentativo, consapevole o meno, di ribaltare la storia e trasformare le vittime di ieri nei carnefici di oggi».

Parole dure anche contro Francesca Albanese, relatrice ONU sulla Palestina, di cui Nahum ha ricordato alcune frasi ritenute inaccettabili: «Parla di “genocidio dal 1948”, di una lobby ebraica che controllerebbe la politica americana, di Hamas come movimento di resistenza e non terroristico. Io credo che candidare figure così al Nobel per la pace sia un gesto indecente. Una santificazione che ci deve far riflettere».

Ha infine denunciato il silenzio di ampi settori della sinistra e della società civile: «Abbiamo assistito a un cortocircuito anche nel mondo LGBT e femminista, che ha ignorato o minimizzato gli stupri di Hamas. È un segnale preoccupante di come certi valori si dissolvano quando l’aggressore è il “giusto” secondo lo schema ideologico del momento».

Demonizzazione, delegittimazione e doppio standard

Da lì in poi il dibattito si è snodato con ritmo serrato, toccando i tre meccanismi chiave individuati da Milena Santerini, ex coordinatrice nazionale per la lotta contro l’odio antiebraico: «Demonizzazione, delegittimazione, doppio standard. Su queste tre direttrici viaggia oggi l’odio per Israele e, con esso, l’odio per gli ebrei». Un indicatore plastico? Le ventimila visite in meno registrate al Memoriale della Shoah dopo il 7 ottobre. «È il segno – avverte – di una memoria che scolorisce proprio mentre il trauma si riaccende». Da qui la richiesta di un «lavoro formativo enorme» per immunizzare scuole e università da analisi sommarie e slogan social.

Sul palco David Meghnagi, Professore presso l’Università degli Studi Roma Tre agita un’altra cartina di tornasole: «L’antisemitismo islamista, che fa vittime fra gli stessi musulmani, si salda a quello antico di certa sinistra. In mezzo campeggia una figura teologica: il popolo palestinese trasformato in un Cristo contemporaneo, sofferenza e condanna riunite in un’unica immagine». Una lettura storica che prepara il terreno a Dina Porat, la studiosa israeliana che sferza il pubblico: «Oggi si odia l’ebreo perché avrebbe “monopolizzato” il ruolo di vittima; le nuove minoranze marginalizzate lo vedono come il colonizzatore bianco, il bersaglio perfetto per il riscatto simbolico». Una distorsione, insiste, che autorizza la piazza a brandire il termine “genocidio” contro Israele con la stessa leggerezza di un hashtag.

Antisemitismo quadruplicato

I numeri arrivano da Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC): «Nel 2024 gli atti antisemiti censiti in Italia sono quadruplicati rispetto all’anno precedente». Non solo online: minacce per posta, scritte, aggressioni fisiche – «non è più un tabù insultare un ebreo». L’intelligenza artificiale aiuta a monitorare flussi e picchi; fra i trigger ricorrenti compaiono Pesach, il 27 gennaio, le parole di Liliana Segre, Eurovision. «Abbiamo ricevuto perfino telefonate con un solo contenuto: “Stronzi”. È la banalità dell’odio 2.0».

Il testimone passa alla generazione Z con Luca Spizzichino, presidente UGEI, che racconta l’aggressione subita all’Università di Torino: «Mi hanno strappato due spille tra l’indifferenza di tutti». In sala serpeggia un brivido; Spizzichino ricorda che in Italia vivono appena quattromila giovani ebrei, spesso costretti a mascherarsi: «Sionismo è diritto all’autolegittimazione, non un’ingiuria. Antisionismo che nega l’esistenza di Israele non è opinione neutra, è odio puro».

Dal video‑collegamento lo Scrittore e già Direttore del quotidiano La Repubblica Maurizio Molinari riannoda la storia: «Ebrei e comunisti lottavano insieme nella Resistenza e nel 1948 tutta la sinistra salutò lo Stato ebraico. Nel 1967 l’URSS capovolse la narrazione: l’antisionismo divenne arma coloniale. Oggi lo rivediamo camuffato di progressismo». Parole che si riverberano sul dibattito finale tra Carlo Calenda e Graziano Delrio, padroni di casa della serata e promotori dell’iniziativa “Due popoli, due Stati”: un dialogo serrato, a tratti autocritico, sulla responsabilità del lessico politico. «Se un ebreo teme di portare la kippah – osserva Delrio – allora non è Israele a essere in discussione, ma l’Italia repubblicana». Calenda annuisce: «Serve un patto bipartisan che difenda la complessità dai tweet‑sentenza».

Al calare del sipario resta l’elenco impressionante degli oratori – dal generale Pasquale Angelosanto, Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, a Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) fino a David Meghnagi – e la sensazione che il pubblico, stipato fino all’ultima fila, non cercasse un semplice convegno, ma un antidoto. Lo ha trovato in un mosaico di voci che, pur divergenti, convergono su un’urgenza: smontare, parola per parola, la retorica che trasforma l’ebreo in bersaglio legittimo.