di Esterina Dana

Un resoconto dettagliato giorno per giorno del viaggio nella Germania ebraica organizzato da Kesher dall’11 al 16 maggio alla scoperta del patrimonio ebraico in città come Francoforte, Monaco di Baviera, Magonza, Worms e Spira, dense di testimonianze della secolare presenza ebraica, in alcuni luoghi ormai cancellata, in altri in rinascita.

DOMENICA 11 MAGGIO – FRANCOFORTE

Il nostro viaggio in Germania inizia all’alba. Arrivati a Francoforte sul Meno, siamo accolti dalla guida, che ci introduce subito alla città. Il nome Francoforte deriva dal tedesco Frankfurt, cioè “guado dei Franchi”, in riferimento al loro attraversamento del fiume Meno.

La presenza ebraica nella città risale al 1074, quando l’imperatore Enrico IV garantisce protezione agli ebrei locali. In epoca medievale, la comunità ebraica vive in una zona chiamata Judenstadt, vicino alla cattedrale. Qui gli ebrei sono attivi come banchieri, commercianti, medici e studiosi, ma subiscono anche pesanti persecuzioni come durante la Prima Crociata e la peste nera del 1349. Nel 1462 viene istituita ufficialmente la Judengasse, uno dei primi ghetti ebraici d’Europa. E’ una strada murata e chiusa da cancelli, dove centinaia di famiglie vivono segregate con forti restrizioni. Nonostante ciò, diventa un centro di cultura ebraica, con importanti rabbini, studiosi e tipografi. Vengono pubblicate opere fondamentali dell’ebraismo ashkenazita. Francoforte diventa un centro dell’ebraismo riformato e ortodosso, con figure come Samson Raphael Hirsch, mentre famiglie come i Rothschild si distinguono nel campo bancario. Con l’Illuminismo e la Rivoluzione francese giunge l’emancipazione: nel 1849 la Costituzione di Francoforte garantisce l’uguaglianza religiosa, anche se è presto spazzata via dal ritorno dell’antisemitismo e dalle leggi razziali del nazismo. Nel 1933, la comunità conta oltre 30.000 membri, di cui circa 12.000 vengono deportati e uccisi durante la Shoah. Sebbene decimata, è nuovamente ricostruita da sopravvissuti e profughi dell’Est Europa. Oggi è tra le più grandi della Germania.

Arriviamo in piazza Römerberg, nel cuore della città vecchia. Qui sorge il municipio, il Römer, con la sua caratteristica facciata gotica a tre frontoni con gradoni. Accanto alla bandiera tedesca c’è quella di Tel Aviv, simbolo del gemellaggio della città e di vicinanza a Israele. La piazza, come molte altre zone del centro, è stata ricostruita dopo i bombardamenti della guerra. Proseguiamo verso il Memoriale Börneplatz: un lungo muro che porta incisi i nomi di oltre 11.000 ebrei di Francoforte deportati e uccisi durante la Shoah. Sui blocchi metallici, piccole pietre lasciate secondo la tradizione ebraica.

Poco distante si trova il Museum Judengasse, costruito proprio sopra le fondamenta originali dell’antico ghetto. Entrando, una pianta e un plastico della città evidenziano la collocazione del quartiere ebraico: una strada fuori le mura della città, in prossimità di un ponte sul Meno. Cresciuta la città, il quartiere viene riassorbito entro le nuove mura. Camminiamo tra le rovine di case del XV secolo, scoperte negli anni ’80. Tra i reperti esposti vi sono oggetti quotidiani, testi sacri, fotografie, documenti che raccontano la vita della comunità ebraica nei secoli, tra persecuzioni e rinascite. Il museo possiede anche ampie collezioni sulla famiglia Rothschild e su quella di Anna Frank.

La nostra visita prosegue al Cimitero Ebraico di Battonnstrasse aperto nel 1272 e utilizzato fino al 1828. Camminiamo tra le lapidi, testimoni di una storia secolare. I simboli scolpiti (mani, brocche, corone, libri) raccontano chi erano le persone sepolte: Kohanim, Leviti, rabbini, studiosi.

Durante il nazismo, nel 1939, la comunità è costretta a cedere il cimitero e nel 1943, buona parte viene distrutta. Si salvano solo 175 lapidi. Dopo la guerra, ciò che resta è restituito, ma molte lapidi sono state semplicemente appoggiate lungo i muri. In un angolo si trovano quelle di Mayer Amschel Rothschild, fondatore della celebre dinastia bancaria. Negli anni ’90, ogni lapide, anche solo frammentaria, è stata fotografata e catalogata. Passeggiando in vari punti della città, si possono vedere le piccole pietre d’inciampo incastonate nei marciapiedi, a ricordare le vittime della Shoah nei luoghi in cui vivevano.

Concludiamo la giornata alla Westend-Synagoge, la più grande di Francoforte. Costruita tra il 1908 e il 1910, accoglieva la comunità ebraica borghese del quartiere omonimo. Appena entrati, si resta colpiti dall’imponenza dell’edificio e dalla grande cupola, nonché dallo stile eclettico che mescola elementi orientali, neo-romanici e Art Nouveau. L’interno luminoso, dominato dal giallo, è ricco di simboli: colonne con capitelli a fior di loto, mosaici con leoni stilizzati, un imponente Aron e la bimah centrale, in linea con la tradizione ortodossa. Dappertutto ricorre l’immagine del triangolo, che allude al Maghen David. Durante la Notte dei Cristalli del 1938, la sinagoga è solo danneggiata salvata forse dalla presenza di edifici non ebraici circostanti.

LUNEDÌ 12 MAGGIO – SchUM: MAGONZA, WORMS E SPIRA

La giornata è dedicata alla visita delle città di SchUM, acronimo che riunisce le iniziali ebraiche di Speyer (Spira), Worms e Mainz (Magonza), riconosciute nel 2021 come Patrimonio dell’Umanità UNESCO per il loro ruolo cruciale nello sviluppo dell’ebraismo ashkenazita.

Iniziamo da Magonza, città affacciata sul Reno. Qui, già nel X secolo, la comunità ebraica trova accoglienza grazie alla protezione dell’arcivescovo della città. Famiglie di mercanti provenienti dall’Italia e dalla Francia, formano una delle più importanti comunità ebraiche medievali d’Europa. Tra queste, spicca la famiglia Kalonymos, destinata a lasciare un segno duraturo nella cultura rabbinica. Qui visse Gershom ben Judah, noto come Me’or HaGolah (Luce della Diaspora). Tra i più importanti studiosi del Talmud, è noto per aver emanato takkanot (decreti rabbinici), tra cui il divieto della poligamia tra gli ebrei ashkenaziti. Anche Magonza è vittima dei pogrom legati alle Crociate e, durante la Peste Nera del 1349, la comunità viene quasi annientata a seguito delle accuse infondate di avvelenamento dei pozzi.

Dopo secoli di persecuzioni, l’Illuminismo e le riforme napoleoniche portano nuovi diritti e una graduale rinascita. Nel XIX secolo la vita ebraica torna a fiorire, ma di nuovo è spazzata via dal nazismo. La sinagoga viene incendiata durante la Kristallnacht del 1938 e quasi tutta la comunità è deportata. Oggi, però, Magonza ospita la più numerosa comunità ebraica della regione.

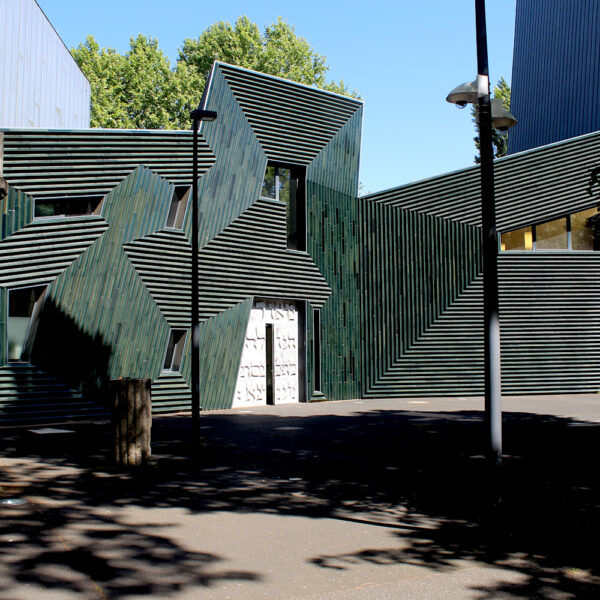

Simbolo di questo rinnovamento è la Nuova Sinagoga, inaugurata nel 2010 sul sito di quella precedente di cui sopravvivono delle colonne. Progettata dall’architetto Manuel Herz, l’edificio è un esempio di architettura decostruttivista che unisce memoria e innovazione. I suoi cinque volumi architettonici, ognuno con funzione propria, rappresentano le lettere della parola ebraica Qedushah (santità). L’esterno è rivestito da piastrelle in ceramica smaltata verde; il motivo, disposto in modo concentrico anche attorno alle finestre a creare un gioco prospettico che riflette la luce, crea sfumature diverse a seconda dell’ambiente e dell’ora del giorno. Il tetto, a imbuto e rivolto verso est, ricorda uno shofar, a rievocare la chiamata a Dio e il legame profondo tra parola e spiritualità.

Elemento centrale di tutto il progetto è la scrittura, intesa come tratto distintivo dell’identità ebraica. E infatti l’interno presenta pareti coperte da scritte stilizzate dei testi sacri (Shemà, Genesi, Dieci Comandamenti, una pagina del Talmud) e seggi modellati sulla lettera Lamed, simbolo dello studio. Sul pavimento davanti all’Aron è incastonata una lastra con la data di inaugurazione e il profilo dell’intero complesso, che oggi comprende anche una scuola, una biblioteca e un centro culturale.

Infine, visitiamo il Museo Gutenberg, a pochi passi dal Duomo. È dedicato all’inventore della stampa a caratteri mobili. La parte più affascinante è la ricostruzione della sua tipografia: assistiamo a una dimostrazione pratica di stampa con un torchio antico, vedendo come venivano create e assemblate le lettere. Il museo ospita anche una copia originale della Bibbia del 1454 e racconta la storia della stampa dalle sue origini in Cina fino all’era moderna.

Costeggiando vigneti lungo il Reno, arriviamo a Worms. Le sue origini risalgono addirittura all’epoca preromana, ma è nel Medioevo che la città acquista un ruolo di primo piano come città libera dell’Impero, direttamente sotto l’autorità dell’imperatore, cosa che ha permesso la fioritura culturale e religiosa della comunità ebraica. Uno dei cuori pulsanti dell’ebraismo ashkenazita, la città vantava una yeshivà rinomata, che attrae figure di spicco come Rabbi Shlomo ben Yitzhak, meglio noto come Rashi. Proveniente da Troyes, Rashi si stabilisce qui intorno al 1060 per approfondire lo studio della Torah. I suoi commentari sarebbero poi diventati fondamentali per la tradizione rabbinica.

Entriamo nel quartiere ebraico dalla Judenpforte, una porta secondaria che un tempo era “riservata” agli ebrei. Un plastico in cotto ci mostra com’era strutturata la città medievale, con le due porte distinte: una per i notabili e una, appunto, per gli ebrei che potevano restare pagando una tassa. Lungo la Judengasse, la strada degli ebrei, ritroviamo diverse pietre d’inciampo.

Proseguendo, giungiamo alla Sinagoga della città. Fondata nel 1034, è stata distrutta e ricostruita più volte a partire dalla Prima crociata fino al nazismo, nella Notte dei Cristalli del 1938, quando viene fatta esplodere. La struttura attuale è frutto di una ricostruzione avvenuta nel 1961.

Una parte della sinagoga è chiusa per restauri. L’interno è un esempio di architettura romanico-gotica. La sala di preghiera rettangolare è scandita da colonne romaniche con volte a crociera. Al centro si trova la bimah in stile gotico, mentre l’Aron sulla parete orientale. Piccole finestre gotiche lasciano filtrare la luce. Il matroneo del XIII secolo, accessibile da un ingresso separato.

Accanto alla sinagoga si trova il mikveh, costruito intorno al 1185, e rimasto intatto.

Poco distante sorge la Rashi-Haus, costruita sul sito della yeshivà dove Rashi studiò, che oggi ospita il Museo Ebraico di Worms.

Proseguiamo poi verso il cimitero ebraico di Heiliger Sand, fondato nell’XI secolo e rimasto in uso fino al XIX, conta oltre 2.500 lapidi. La più antica risale al 1076. Le tombe sono tutte orientate verso sud, probabilmente perché i primi ebrei venivano dall’Italia, forse da Lucca. In fondo, una tomba isolata e triangolare si discosta dalle altre per volontà del defunto.

Durante la visita, ci accompagna la voce di Alfonso Sassun, che ci racconta ancora di Rashi e ci introduce ai quattro livelli di interpretazione della Torah, secondo la tradizione ebraica, rappresentati dall’acronimo P.A.R.D.E.S.: dal senso letterale a quello mistico.

Oggi a Worms non c’è più una vera comunità ebraica autonoma: gli ebrei residenti fanno capo a Magonza.

Ultima tappa della giornata: Spira. Appena arrivati ci dirigiamo verso il quartiere ebraico. Lungo la strada c’è un cartello che segnala il gemellaggio con Yavne, in Israele. La presenza ebraica a Spira risale al 1084, quando il vescovo invita ufficialmente gli ebrei a stabilirsi qui, offrendo loro protezione, libertà di commercio e un quartiere autonomo: lo Judenhof. Questo nucleo medievale si trovava proprio nel cuore della città, tra il Duomo e la piazza del mercato. Qui sorgevano la sinagoga, una scuola femminile, la yeshivà e un antico mikveh sotterraneo.

La sinagoga è stata costruita intorno al 1100 e inaugurata nel 1104. È un edificio romanico, di forma rettangolare, e conserva ancora parte delle sue mura originali. La scuola per le ragazze è stata aggiunta poco dopo. Durante la crociata di Enrico VI, nel 1196, un pogrom colpisce duramente la comunità. Si presume che l’edificio sia stato ricostruito intorno al 1200. Nel periodo gotico, la sinagoga è modificata: nuove finestre più grandi aperte sulla parete est, mentre sulla parete sud feritoie acustiche permettevano alle donne di seguire le funzioni religiose dalla sala adiacente.

Accanto alla sinagoga visitiamo il mikveh. Costruito tra il 1110 e il 1120, è profondo undici metri e vi si accede tramite una suggestiva scala cerimoniale. La discesa attraversa uno spogliatoio con colonne scolpite e bifore, un piccolo ripostiglio, e porta a un pozzo d’acqua viva. La raffinatezza architettonica del mikveh testimonia il benessere della comunità ebraica dell’epoca.

Nel 1435, gli ebrei sono espulsi da Spira. La yeshivà, caduta in disuso, viene in parte demolita e infine distrutta da un incendio. Nel XIX secolo nasce una nuova sinagoga, purtroppo anch’essa distrutta nella Notte dei Cristalli del 1938. Oggi, l’area dello Judenhof è stata restaurata e trasformata in un sito archeologico e museale dove un tappeto raffigura la pianta del quartiere ebraico.

MARTEDÌ 13 MAGGIO – AUGUSTA E NYMPHENBURG

Questa mattina siamo partiti alla volta di Monaco di Baviera, ma prima ci siamo fermati ad Augusta (Augsburg), una città bavarese con una ricca storia ebraica. Dopo un rapido pranzo al sacco, ci siamo diretti verso la sinagoga della città, oggi sede anche del Museo Ebraico di Svevia. Entrando nell’atrio, divisi in due gruppi per la visita guidata, iniziamo dalla parte museale. Sul primo muro c’è una grande mappa dei siti ebraici nella Svevia bavarese, affiancata da Ketarim d’argento delle comunità locali. Poco più avanti, sono esposti oggetti cerimoniali, documenti originali e un particolare recipiente per la raccolta d’acqua, usato nel cimitero. La guida ci descrive la lunga e travagliata storia della comunità ebraica di Augusta. Presenti fin dal Medioevo, gli ebrei si stabiliscono come commercianti, prestatori di denaro e artigiani, come in molte città dell’Impero. Nel XIII secolo, la comunità ebraica di Augusta è ben organizzata, con una sinagoga, un cimitero e istituzioni proprie. Sebbene gli ebrei siano soggetti a forti restrizioni legali e tasse speciali, la comunità vive momenti di grande sviluppo, ma anche qui subiscono persecuzioni, come durante la Peste Nera nel 1349. Espulsi, tornano, ma sono di nuovo cacciati nel Quattrocento per ristabilirsi stabilmente solo nel XIX secolo, dopo l’emancipazione bavarese del 1861.

La sinagoga che visitiamo oggi, costruita tra il 1914 e il 1917, è un edificio monumentale sorto nel quartiere centrale della città. La sua cupola verde orientaleggiante ricorda, per forma e proporzioni, quella di Santa Sofia a Istanbul è sormontata da una lanterna con il simbolo del Magen David. I leoni in pietra sui lati sono simboli della tribù di Giuda. Il maestoso portale d’ingresso presenta iscrizioni in ebraico. L’interno ricco di stucchi dorati, mosaici e vetrate colorate, contiene 750 posti e ospita un matroneo, secondo la tradizione ortodossa, e un organo. L’Aron è scolpito in marmo e orientato verso Gerusalemme. Durante la Notte dei Cristalli del 1938, la sinagoga è stata incendiata, ma paradossalmente risparmiata dalla distruzione completa perché troppo vicina a un deposito di carburante. Trasformata in magazzino, solo dopo la guerra è stata restaurata, grazie all’impegno dei pochi sopravvissuti.

Nel pomeriggio, ci siamo rimessi in viaggio per Monaco, per visitare il Palazzo di Nymphenburg. Costruito nel Seicento come dono del principe elettore Ferdinando Maria alla moglie Enrichetta Adelaide di Savoia per la nascita del figlio Max Emanuel, il palazzo era una delle residenze estive dei Wittelsbach. È un edificio immenso circondato da un grande parco con canali e specchi d’acqua, oggi inglobato nel tessuto urbano

Il nostro tour inizia nella Sala Centrale: una sala da ballo in stile barocco decorata da affreschi illusionistici a tema mitologico. Qui nel 1762, Mozart, a soli sei anni, si esibì davanti al principe elettore Max Joseph III. E, sempre qui, nel 1845. fu battezzato Ludwig II.

Abbiamo poi esplorato gli Appartamenti Reali: ambienti raffinati con arredi rococò, arazzi, specchiere, porcellane e salotti d’epoca. Nella Galleria delle Bellezze abbiamo ammirato i ritratti, voluti da Ludwig I, delle donne più affascinanti della corte, persino ragazze del popolo. Spiccano quelli di Lola Montez, amante del re, della principessa Maria di Prussia, futura regina di Baviera e madre di Ludwig II, e dell’arciduchessa Sofia, sorella di Ludwig I, madre dell’imperatore Francesco Giuseppe e zia della principessa Sissi.

Nel palazzo sono ospitati anche altri due musei: quello delle Carrozze, con carrozze da parata, veicoli cerimoniali, slitte barocche usate dalla famiglia reale e persino dipinti dei cavalli preferiti di Ludwig II, e il Museo delle Porcellane, che vanta pezzi originali della storica manifattura di Nymphenburg: figurine, vasi, sontuosi servizi da tavola.

Poco prima della chiusura, riusciamo a raggiungere l’Amalienburg, un delizioso padiglione di caccia in stile rococò fatto costruire da Carlo Alberto per sua moglie Maria Amalia. È un piccolo gioiello del rococò: specchi veneziani, stucchi azzurri e bianchi, una cucina decorata con piastrelle olandesi e una stanza interamente dedicata a porcellane cinesi ed europee.

Infine, ci fermiamo davanti al Magdalenenklause (Eremo di Maria Maddalena) un eremo volutamente costruito come una rovina, nascosto nel bosco.

MERCOLEDì 14 MAGGIO – DACHAU E MONACO DI BAVIERA

La tappa di oggi è il Memoriale del campo di concentramento di Dachau, una cittadina nei pressi di Monaco. Qui, il 22 marzo 1933 viene inaugurato il primo campo di concentramento permanente del regime nazista. Fu Heinrich Himmler, allora comandante delle SS di Monaco, a volerne l’apertura. La scelta cadde su questa cittadina per la presenza di una vecchia fabbrica di munizioni dismessa: un’area già recintata e facilmente sorvegliabile. Inizialmente campo di prigionia, diviene rapidamente il prototipo del sistema concentrazionario nazista; rimane in funzione per tutto il periodo del Terzo Reich ed è l’ultimo a essere smantellato. Entriamo nel campo varcando il cancello con l’ironica scritta “Arbeit macht frei” (Il lavoro rende liberi). È qui che questo motto appare per la prima volta. Visitiamo il sito divisi in due gruppi, ciascuno accompagnato da una guida specializzata. Inizialmente pensato come luogo di detenzione per oppositori politici (comunisti, socialdemocratici, sindacalisti e intellettuali antifascisti) Dachau si trasforma ben presto in uno strumento di repressione disumana. Il suo primo comandante, Theodor Eicke, ne codifica la struttura amministrativa e disciplinare, stabilendo un modello del terrore, che viene poi esportato in tutti gli altri lager del Reich. Ben presto le categorie si ampliano. Dopo la Notte dei Cristalli, Dachau diventa un centro di detenzione per gruppi perseguitati per motivi razziali e sociali: ebrei, Sinti e Rom, omosessuali, testimoni di Geova, “asociali” come vagabondi e disoccupati, e moltissimi sacerdoti, soprattutto polacchi. Tra loro anche italiani partigiani, militari internati, oppositori del regime, trattati con ferocia perché considerati traditori del Patto d’Acciaio. Dal 1941 Dachau è anche un centro di sperimentazioni mediche su cavie umane.

Mentre attraversiamo la Piazza dell’Appello, dove i prigionieri venivano radunati due volte al giorno, anche sotto la pioggia o la neve, la guida prosegue nel suo racconto. Dal 1942, con il prosieguo della guerra le condizioni peggiorarono ulteriormente: malnutrizione, malattie, lavoro estenuante. La morte è quotidiana. Abbiamo visto la Baracca X, con la camera a gas e i due forni crematori. La guida ci spiega che non ci sono prove certe di un suo uso sistematico, ma l’intera struttura era pronta, operativa, funzionante.

Il campo era diviso in due sezioni: da una parte il campo dei prigionieri, dall’altra, l’area delle SS, con caserme, scuole di addestramento e fabbriche; una vera accademia della disumanizzazione. Dachau è progressivamente integrato nell’economia di guerra del Reich; i detenuti sono impiegati allo stremo ovunque: fabbriche di armi, costruzioni, cave.

Nel 1944, con l’avanzata degli Alleati, Dachau accoglie migliaia di prigionieri provenienti da altri campi, causando un sovraffollamento che sfocia in una epidemia di tifo. Quando il 29 aprile 1945 gli americani lo liberano, trovano oltre 30.000 superstiti in condizioni disperate, centinaia di cadaveri insepolti e prove di ciò che è accaduto. Abbiamo visto le celle, i servizi igienici, i lavatoi, le baracche ricostruite. Delle 32 originali ne restano solo due, ma le fondamenta delle altre sono ancora visibili. Camminiamo nella zona della fossa delle fucilazioni e della forca.

Oggi, il vecchio economato dell’epoca è stato trasformato in un museo storico permanente con documenti, fotografie, oggetti originali, testimonianze video.

Nel dopoguerra sono state realizzate quattro cappelle, ognuna per una confessione religiosa: cattolica, protestante, ebraica, ortodossa.

Fuori dal campo, ma connesso ad esso, si trova il Convento Carmelitano del Sacro Sangue, fondato nel 1964. Alcune suore vi risiedono ancora oggi. Nel 1968 è stato eretto anche il Monumento Internazionale di Nandor Glid, con i suoi triangoli di vetro colorato a rappresentare le categorie dei perseguitati.

Chiudiamo la giornata a Monaco con una passeggiata nella città dove la presenza ebraica è documentata sin dal XIII secolo. Anche in questo caso gli ebrei vivono in un ghetto e hanno una sinagoga, ma sono spesso oggetto di persecuzioni. Espulsi dal XV secolo, vi tornano nel XIX secolo, con l’emancipazione e l’unificazione tedesca, e creano una comunità fiorente fino alla nascita del nazismo. Nel 1938, la sinagoga principale viene distrutta e molti ebrei deportati. La comunità, quasi annientata durante la Shoah, è ricostruita dopo il 1945 e accresciuta dall’immigrazione di ebrei dall’ex Unione Sovietica negli anni ’90 e 2000. Giungiamo nei pressi di Marienplatz, cuore pulsante di Monaco. Intorno alla piazza si trovano il grande mercato, allora frequentato da mercanti e intellettuali ebrei, il Duomo gotico su cui dall’8 ottobre 2023 sventola la bandiera di Israele, il Vecchio Municipio (oggi Museo dei Giocattoli) e il Nuovo Municipio in stile neogotico. Proseguiamo verso Jakobsplatz. Sulla piazza si affacciano il Museo Ebraico di Monaco e il centro comunitario ebraico. Il museo, a forma di cubo, si sviluppa su tre piani e racconta la vita ebraica a Monaco, ieri e oggi. La mostra permanente ospita biografie di ebrei noti e meno noti, ricostruzioni delle sinagoghe distrutte, testimonianze sulla Shoah e sulle deportazioni, e la storia della lenta rinascita della comunità. Le mostre temporanee spaziano su arte contemporanea, letteratura, fotografia, memoria, femminismo ebraico, diaspora. Tra gli artisti e intellettuali ricordati, Lion Feuchtwanger e Charlotte Salomon.

Accanto al Museo sorge la sinagoga Ohel Jakob, inaugurata nel 2006. L’esterno colpisce subito: la struttura inferiore in pietra evoca il Muro del Pianto, mentre la cupola cubica in vetro, sorretta da una rete metallica a stelle di David, simboleggia la tenda dell’Esodo nel deserto. L’interno è luminoso: i banchi degli uomini sono orientati a est, quelli delle donne rialzati e nascosti da grate di tessuto. In una nicchia c’è l’Aron e, al centro, la bimah, come da tradizione ashkenazita.

Un lungo corridoio sotterraneo illuminato collega la sinagoga al centro comunitario adiacente. Lungo le pareti è presente l’opera d’arte “Passaggio della memoria” di Georg Soanca-Pollak: da un lato, su un vetro opaco, si illuminano i nomi dei 4.500 ebrei monacensi uccisi dai nazisti; dall’altro, su un vetro dorato, scorrono i nomi dei luoghi dello sterminio. Al piano inferiore si trova il mikveh.

Per curiosità, facciamo un salto alla Hofbräuhaus, una grande, pittoresca e rumorosa birreria situata nel centro storico della città con musica dal vivo, e grandi boccali di birra serviti da camerieri in abiti tipici. Qui Adolf Hitler presentò pubblicamente per la prima volta il programma in 25 punti del partito nazista, segnando l’inizio della sua ascesa politica.

Ultima tappa del viaggio è la sede centrale della BMW, che vediamo brevemente, e il vicino Villaggio Olimpico. Qui il 5 settembre 1972, durante i Giochi della XX Olimpiade, otto terroristi palestinesi del gruppo Settembre Nero assaltarono la squadra israeliana. Undici atleti e allenatori vennero uccisi. Il memoriale a loro dedicato si trova all’aperto, vicino all’ex alloggio della squadra israeliana. E’ una struttura ellittica in cemento; un grande schermo trasmette in loop filmati originali della tragedia, mentre colonne triangolari riportano i profili delle vittime. Poco più in là, nel Parco Olimpico, si leggono anche i loro nomi incisi su una targa commemorativa.

GIOVEDÌ 15 MAGGIO – MONACO DI BAVIERA

La giornata di oggi è dedicata alla visita della Residenza di Monaco di Baviera, situata nel centro storico della città. Per secoli, è stata la sede del potere della dinastia Wittelsbach, che governò la Baviera dal XIII secolo fino al 1918. Costruita nel 1385 come fortezza a difesa dei duchi bavaresi, la Residenza si è progressivamente ampliata e trasformata in un sontuoso palazzo, con elementi architettonici rinascimentali, barocchi, rococò e neoclassici. Dal 1508 diventa la residenza ufficiale dei duchi, poi dei principi elettori e infine dei re di Baviera. Gravemente danneggiata durante la Seconda guerra mondiale, è stata ricostruita fedelmente nel corso dei decenni successivi.

Il complesso è vastissimo: i sovrani bavaresi volevano che la Residenza fosse un simbolo di potere e raffinatezza culturale all’altezza delle corti di Versailles e Vienna. Ammiriamo l’Antiquarium, una grande sala rinascimentale risalente ai XVI secolo, decorata con stucchi e affreschi, statue e busti antichi degli imperatori a partire da Giulio Cesare; la Galleria degli antenati, in stile rococò e neoclassico, come le sale di rappresentanza del re Luigi I, la sala del Tesoro della Residenza, che conserva gioielli, corone tempestate di gemme, scettri, spade cerimoniali, croci d’oro, reliquiari appartenuti ai Wittelsbach. Attraversando i corridoi, si giunge agli appartamenti reali: stanze arredate con specchi dorati, tappezzerie in seta, camini scolpiti e lampadari di cristallo.

VENERDì 16 MAGGIO – VERSO MILANO

Torniamo a Milano con sentimenti condivisi: emozione, vicinanza e consapevolezza di far parte di una storia millenaria che ci segna in modo indelebile. Ma sono comuni la fierezza e l’ammirazione per un popolo che è il simbolo della resilienza e al quale sentiamo di appartenere sempre e per sempre.

- Leggi anche: Da Worms a Monaco, l’ebraismo tedesco che risorge: se la memoria del passato ritrova il presente