di Ester Moscati

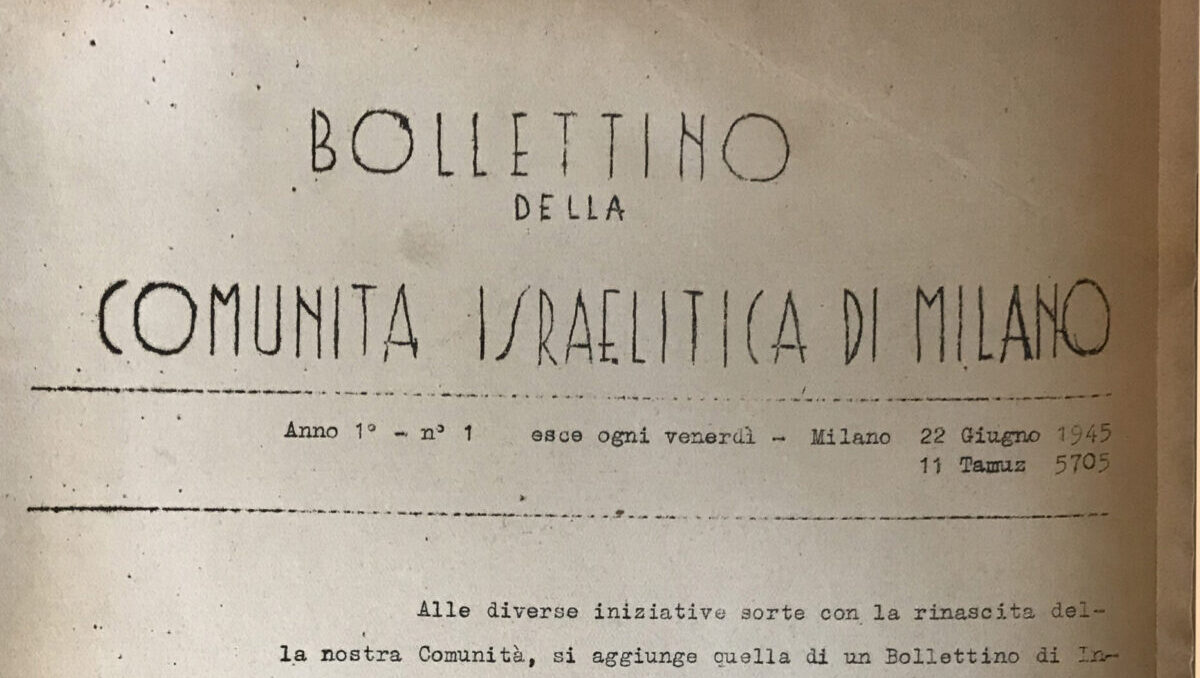

È il media più longevo dell’ebraismo italiano. Nato nel 1945, in 80 anni il Bollettino-BetMagazine, è cresciuto e profondamente cambiato, parte integrante di un complesso di media che comprende il sito Mosaico, il Portale e una rete di social che integra la comunicazione ebraica. Perché il compito di fare informazione è oggi più complesso che mai, tra narrazioni contrapposte, fake news e ostilità conclamate

C’era un ragazzo che, nel giugno del 1945, percorreva le strade di Milano, tra macerie e rotaie divelte, cercando la madre dispersa e pensando a come mettere in contatto scampati alla Shoah e famiglie, ricostruendo legami comunitari e personali. Era Gualtiero Morpurgo, che infine propose a Raffaele Cantoni, commissario per la ricostruzione della Comunità, di fondare un Bollettino per pubblicare settimanalmente gli elenchi di chi tornava dai campi nazisti. Chissà se Gualtiero, nella sua anima ricolma di speranza e generosità, avrebbe mai immaginato che 80 anni dopo il suo Bollettino, per essere spedito agli ebrei milanesi, avrebbe avuto bisogno di una “contro-copertina”, un foglio bianco che ne nascondesse l’ebraicità, perché anche riceverlo a casa significa essere identificati, dunque essere in pericolo: come ebrei, a Milano, nel 2025.

In 80 anni il Bollettino della Comunità ebraica di Milano, oggi Bet Magazine, è cresciuto, cambiato: fa parte di un complesso di media che comprende il sito Mosaico e una rete di social che integra la comunicazione ebraica fornendo aggiornamenti quotidiani sull’attualità e approfondimenti culturali destinati a un pubblico ebraico e no, a lettori attenti e fedeli ma anche a chi è prevenuto, quando non apertamente ostile.

Il compito di fare informazione è oggi più complesso che mai; se in passato trattare temi di attualità ha avuto momenti delicati, nel tentativo di divulgare una narrazione controcorrente del conflitto mediorientale (ad esempio dell’Intifada o della guerra in Libano del 1982, della stagione degli attentati), oggi la deriva degli ultimi due anni ha scardinato tutti i parametri pregressi.

Ormai non si tratta più solo di fornire una corretta informazione, quanto di scontrarsi quotidianamente con una vulgata fatta di fakenews, palate di infamità, vecchi pregiudizi resuscitati, odio, attacchi anche personali. Molti dei nostri giornalisti sono sulla “lista nera” degli odiatori seriali, additati sul web come “agenti sionisti”, insomma “bersagli”. Per questo oggi, un media ebraico è letteralmente in prima linea, sull’ottavo fronte di guerra, quello dell’informazione, armato di penna e tastiera, cercando di restituire i “fatti” e le “opinioni”, di mantenersi nell’alveo della deontologia professionale – oggi dimenticata da molti – senza scadere nei toni urlanti della battaglia di strada, della guerriglia di parole violente che hanno invaso le nostre città, i talk televisivi, le colonne dei giornali anche autorevoli e mainstream.

Facile? No, affatto.

La crisi dell’editoria e la guerra

Dopo il 7 ottobre niente più è stato come prima nel mondo dell’informazione. La tendenza ad inseguire il sensazionalismo, i like e i click, i titoli ad effetto per vendere qualche copia e abbonamento in più ai siti dei giornali, era già da anni sotto gli occhi di tutti. La crisi dell’editoria ha svuotato le edicole e impoverito l’informazione di qualità; ma direttori e editori hanno ben creduto di trovare la manna dopo il 7 ottobre.

Cosa c’è di meglio di un massacro e poi di una guerra per vendere l’informazione? Cosa c’è di più allettante, in un crescendo da Grand Guignol, che pescare a piene mani nel verminaio di false informazioni, false immagini, falsi scoop? Abbiamo visto di tutto in questi mesi: bambini siriani scalzi e macilenti spacciati per piccoli palestinesi; bambini “morti di freddo” con temperature sopra i 10 gradi; immagini di bambini malati di distrofia o paralisi cerebrale, malattie certamente difficili da gestire durante una guerra, spacciati per vittime dell’esercito israeliano o della “fame programmata”. Tutte menzogne sadiche che costituiscono la “versione di Hamas” riprese senza controllo da quasi tutti i media.

Se è vero l’antico adagio dell’editoria anglosassone “No jews, no news”, si spiega allora perché i bambini che muoiono a centinaia di migliaia in Africa, dal Congo al Sudan, non suscitino un millesimo dell’interesse concentrato su Gaza. Del resto, il poeta palestinese Mahmoud Darwich, rivolto a una poetessa israeliana, l’aveva detto apertamente: “Sai perché noi palestinesi siamo famosi? Perché voi ebrei siete il nostro nemico. L’interesse per la questione palestinese deriva dall’interesse per la questione ebraica. È a voi che sono interessati, non a me! Se fossimo in guerra con il Pakistan, nessuno avrebbe sentito parlare di me”.

Un odio con cui, come stampa ebraica, dobbiamo fare i conti tutti i giorni.

È difficile essere (giornalisti) ebrei

Se già “è difficile essere ebrei”, come diceva Ephraim Kishon cucinando il concetto con la sua proverbiale ironia, essere “giornalisti ebrei” oggi è doppiamente difficile. Colleghi che ci accusano di essere troppo appiattiti sulla “narrazione” di Israele (non vedendo quanto loro lo siano totalmente su quella di Hamas), accuse di attaccare troppo Bibi Netanyahu oppure, al contrario, di farlo troppo poco. Perché fare giornalismo ebraico, in definitiva, oggi, vuol dire mettersi l’elmetto tutti i giorni, combattere nell’arena con leoni e tigri, cercare di mettere a tacere l’inquietudine, l’amarezza, il senso di rifiuto, l’incredulità di fronte alla mostrificazione degli ebrei e di Israele. Trasecolare davanti al demone antisemita che risorge.

Una angoscia vissuta sul piano non solo professionale ma anche personale. Nel tentativo quotidiano di far finta di nulla, di ignorare la pena, per poter continuare a fare il nostro lavoro, quello che da 80 anni cerca di informare gli ebrei di Milano su attualità, politica, cultura ebraica, vita ed eventi di comunità. Non solo raccontare, dopo il 7 ottobre 2023, lo choc di Israele e degli ebrei della Diaspora, ma cercare ostinatamente di mettere in pagina la normalità di una vita ebraica che continua, che non molla, che non accetta di farsi piegare dagli eventi. Che non si rassegna davanti a immagini terribili che non fanno dormire. E poi contrastare le fake news, i negazionismi, le manipolazioni dei social e dei media. Raccontare cercando di imporre un filtro emotivo, ragionare sulle informazioni, citare sempre le fonti, cercare di incrociare dati e statistiche. Con la speranza, presto, di tornare a scrivere d’altro. Perché il mondo ebraico che il Bollettino/Bet Magazine narra da 80 anni è ben più complesso, variegato, colorato, di quel piatto bianco e nero a cui il mondo esterno vorrebbe oggi ridurci.