di Chiara Renzo

Cacciatori di ricordi, cercatori di memorie, bracconieri sulle tracce degli ultimi sopravvissuti alla fine dell’ebraismo mediterraneo e giudeo-arabo. Questo è il progetto TRAME della Fondazione CDEC, dedicato alla generazione di edoth venute dal Nord Africa e dal Medio Oriente, e che vuole valorizzare i materiali audiovisivi relativi alle migrazioni ebraiche verso l’Italia nella seconda metà del Novecento. Il 18 settembre la presentazione in Comunità ebraica.

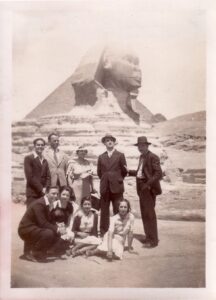

(Foto in alto: la famiglia Mizrahi in gita nei dintorni di Beirut. Libano, 1952 (© Archivio Fondazione CDEC))

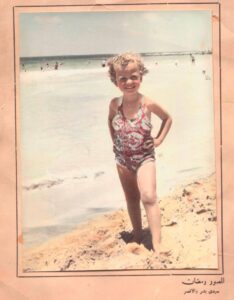

” È come se io fossi ritornata da una mamma che mi aveva lasciato da piccola e che, quando io mi ripresento da grande, lei non mi riconosce, ma io sì.” Così Jeanette Sagues descrive il suo ritorno al Cairo, oltre cinquant’anni dopo esserne stata costretta a fuggire da bambina. La sua è una delle oltre 140 voci raccolte dalla Fondazione CDEC nell’ambito del progetto di storia orale “Edoth”, avviato circa quindici anni fa per documentare le memorie della prima generazione di ebrei emigrati dai Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente verso l’Italia nella seconda metà del Novecento.

Jeanette nasce al Cairo, ma le sue radici familiari si estendono tra Siria, Palestina, Turchia e Grecia. Nella casa di famiglia a Zamalek si parlano francese, arabo e ladino; i profumi della molokhia e delle sambusek si mescolano con i suoni di un ambiente culturale cosmopolita ed europeo. Ma nel 1956 tutto cambia: con la crisi di Suez, l’atmosfera diventa sempre più ostile. Il padre viene arrestato e alla famiglia viene notificato un ordine di espulsione. Jeanette assiste al caos dei bombardamenti e alla fuga improvvisa: prima dai parenti a Parigi, poi, nel 1958, a Milano. È qui che cresce, oscillando tra l’appartenenza all’ebraismo e le tensioni laiche e politiche dell’Italia degli anni Sessanta. Attraverso queste esperienze giovanili e poi nel confronto con le figlie e i nipoti, l’identità ebraica si trasforma nel tempo in occasione di dialogo e in una risorsa da esplorare. Il ritorno al Cairo, da adulta, è un momento di profonda consapevolezza: la città che riconosce – nei dettagli, nei suoni, negli odori – non la riconosce più.

I “nostri” profughi

Tra il 1948 e il 1970 oltre 800.000 ebrei furono costretti ad abbandonare i loro paesi in Nord Africa, Medio Oriente e nella regione del Golfo, dove erano radicati da secoli e in alcuni casi da millenni, per via di persecuzioni e pogrom antiebraici. In decine di migliaia, tra 1979 e 1980, lasciarono anche l’Iran del nuovo corso degli ayatollah. Sono “i nostri” profughi, persone dilaniate dalla separazione brutale da patrie e tradizioni, traumatizzate e deprivate del proprio passato. (Sono però state accolte e integrate in nuove realtà, in Israele, in Europa, in America, e non lasciate ai margini e sfruttate come merce di scambio e “arma diplomatica” per decenni, come accaduto ad altri profughi, ndr).

Trame, percorsi, intrecci

Le storie come quella di Jeanette sono al centro di TRAME. Il progetto “Tracing Routes and Memories: Entangled Jewish Experiences across the Mediterranean” intende mettere in luce il ruolo dell’Italia come snodo centrale di traiettorie migratorie e di legami culturali, sociali e commerciali che si sono sviluppati attraverso la presenza ebraica nei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Un patrimonio di esperienze a lungo rimasto ai margini della ricerca storica e della memoria pubblica.

L’acronimo evoca da un lato le narrazioni individuali e familiari, dall’altro l’intreccio di percorsi che compongono il tessuto vivo dell’ebraismo italiano contemporaneo. Dopo la Seconda guerra mondiale, già a partire dagli anni Cinquanta, si registrano i primi arrivi in Italia da Iran, Libano e Siria. I primi migranti sono spesso individui o piccoli nuclei familiari, attratti dalle opportunità imprenditoriali offerte dal boom economico o sostenuti da reti parentali già attive sul territorio. Tra i primi a stabilirsi a Milano c’è Moshe Loulai, nato a Mashad ed emigrato in Israele da Teheran nel 1949. Da lì, negli anni Cinquanta, raggiunge il fratello a Milano, già attivo nel commercio dei tappeti, quando la comunità iraniana era ancora piccola e si riuniva nel tempio di via Unione. Si tratta di rotte migratorie che proseguono fino alla fine degli anni Settanta, nelle quali si inserisce anche la storia di Tania Chamma-Srour Kamkaji, nata a Beirut nel 1950 e cresciuta nel vivace quartiere ebraico di Wadi Abu-Jamil. Nel 1971 arriva a Milano per far visita alla sorella. Qui incontra l’uomo che diventerà suo marito, anch’egli di origine libanese, e sceglie di restare.

Ma per tornare all’Egitto e alla vicenda di Jeannette Sagues, una svolta storica e significativa si verifica nel 1956, con la crisi di Suez. Come accennato, è in questo contesto che si colloca anche la fuga della famiglia di Jeanette. In Egitto si diffonde un clima di sospetto e repressione verso le minoranze, alimentato dalla retorica panarabista e dalla crescente tensione del conflitto arabo-israeliano. L’Italia diventa un punto di approdo e transito per coloro in fuga: un significativo numero di famiglie si stabilisce a Milano, la cui comunità si colora di nuove sfumature. L’impatto si fa subito sentire, per esempio, nella scuola ebraica cittadina, allora ancora ospitata nella storica sede di via Eupili. L’improvvisa crescita del numero di iscritti, già in aumento dal secondo dopoguerra, contribuisce negli anni successivi al trasferimento della scuola nella nuova sede di via Sally Mayer, segnando una fase di espansione e riorganizzazione delle strutture comunitarie.

Un’altra grande ondata migratoria arriva tra il 1967 e il 1969, a seguito della Guerra dei Sei Giorni e della successiva espulsione degli ebrei dalla Libia da parte del regime di Gheddafi. La piccola comunità ebraica rimasta dopo il 1948 viene completamente sradicata. Tra coloro che vivono quegli eventi c’è Yoram Ortona, nato a Tripoli nel 1953. Il 5 giugno 1967, mentre si trova a scuola per sostenere l’esame di terza media, la città è scossa dai pogrom. La violenza di quei giorni segna la fine definitiva della presenza ebraica a Tripoli. Molti trovano rifugio in Italia: la maggior parte a Roma, ma anche Milano diventa una nuova casa per molti. È proprio in questo solco tra appartenenza e perdita, memoria e discontinuità che si inserisce il progetto TRAME. L’iniziativa nasce per preservare e valorizzare non solo le esperienze individuali raccolte attraverso le testimonianze orali, ma anche, attraverso di esse, il più ampio patrimonio culturale delle comunità ebraiche del Mediterraneo.

Il cuore del progetto è una piattaforma digitale, che sarà online entro la fine del 2025. Permetterà di esplorare le singole storie e di metterle in relazione tra loro attraverso mappe e rappresentazioni interattive capaci di restituire la complessità delle edoth e delle rotte migratorie che le hanno caratterizzate. Progettato come piattaforma bilingue (italiano e inglese), il sito TRAME è pensato sia come strumento di divulgazione che come risorsa per la didattica. I contenuti digitali comprendono i profili narrativi dei testimoni, basati sulle interviste rilasciate alla Fondazione CDEC, arricchiti da frammenti audio e, ove possibile, da documenti fotografici. La piattaforma offre inoltre approfondimenti tematici sulla presenza ebraica nel Mediterraneo, i movimenti migratori, l’impatto di questi flussi sull’ebraismo italiano e il ruolo dell’Italia come paese di immigrazione, anche attraverso il contributo di esperti. Infine, una sezione è dedicata a mappe e visualizzazioni interattive che permetteranno di osservare le connessioni, traiettorie e trasformazioni che emergono da questo prezioso fondo archivistico. Questo progetto della Fondazione CDEC rappresenta un invito a ricostruire le trame di queste storie, adottando sguardi molteplici, a partire dalle testimonianze dirette di chi ne è stato protagonista.

Il Progetto

Le interviste e le fotografie contenute in Edoth riguardano gli ebrei di Egitto, Libia, Iran, Siria, Libano, Tunisia, Iraq e Turchia giunti in Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale agli anni Settanta del secolo scorso. Il progetto TRAME consentirà di approfondire e recuperare la memoria della presenza delle comunità ebraiche nel Mediterraneo, dei loro legami con l’Italia e della loro integrazione nella società italiana. Considerando l’impatto che queste migrazioni hanno avuto sulla composizione demografica delle comunità ebraiche in Italia, il progetto TRAME contribuirà anche a una migliore comprensione dell’ebraismo italiano contemporaneo.

Se hai segnalazioni o documentazione inerente al tema, o desideri maggiori dettagli sul progetto, scrivi a trame@cdec.it.

Il 18 settembre la presentazione in Comunità

La Fondazione CDEC è lieta di invitare gli iscritti alla Comunità Ebraica di Milano all’ evento Storie dal Mediterraneo, una presentazione in anteprima del progetto TRAME sulle memorie e le migrazioni ebraiche dal Medio Oriente e Nord Africa nel Novecento.

Giovedì 18 settembre ore 18:30 presso l’Aula magna della scuola ebraica di via Sally Mayer, Milano.

L’evento sarà dedicato alla memoria di Micky Sciama e vedrà la partecipazione della sociologa Betti Guetta e della storica Liliana Picciotto che parleranno del progetto di storia orale Edoth. A seguire Chiara Renzo, responsabile del progetto TRAME, dialogherà con Piera Rossetto (Università Ca’ Foscari di Venezia). Introdurrà la serata Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione CDEC e modererà il dibattito Leone Hassan, consigliere della Fondazione CDEC.

Per partecipare è obbligatorio confermare la propria presenza scrivendo a cdec@cdec.it