di Fiona Diwan

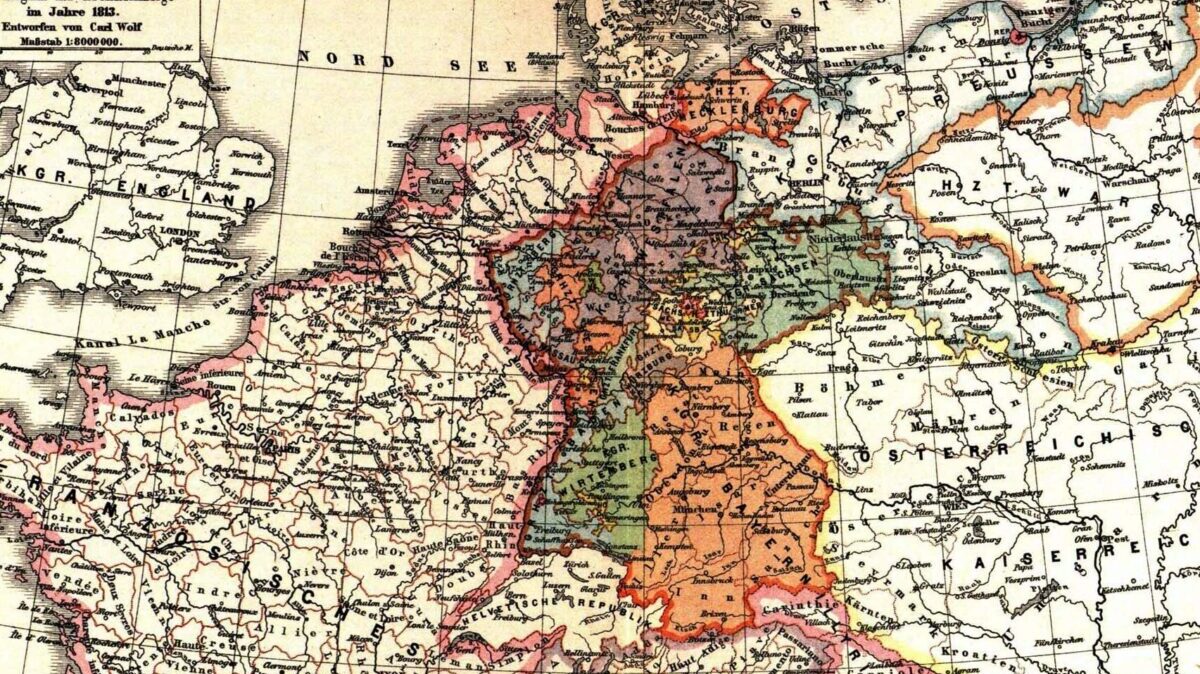

Mitteleuropa ebraica: un saggio curato da Roberta Ascarelli e Massimiliano De Villa. Dal Danubio al fiume Dnepr, dalle Fiandre ai Balcani, da Vienna a Leopoli passando per Berlino, Praga, Cernowitz, Kiev, Belgrado… Mitteleuropa come un continente dell’anima, patria emotiva, terra multicentrica di transizioni e attraversamenti dai confini porosi e fluidi. E oggi? Un mondo ancora attuale, una sorta di una bussola morale e spirituale per il futuro

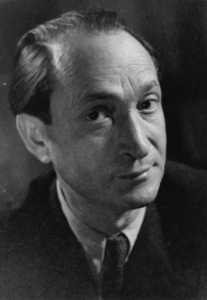

“Fuori ribolle l’esistenza del mondo e noi restiamo sempre soltanto sulla soglia… Mio Dio! Per una volta soltanto entrare come loro! Per una volta dimenticare!… Per una volta accettare senza pensarci l’azzurro dei cielo, il verde dei prati, l’infinita distesa dei campi innevati e dei mari, l’alternarsi delle vicende storiche…». Quel noi è il mondo ebraico, e a scrivere queste frasi dolenti, nel 1914, è Georg Hermann, celebrato autore di best seller della sua epoca, ebreo berlinese e lucido spettatore della deriva antisemita che stava lievitando da anni nelle terre mitteleuropee e germanofone. Georg Hermann è idolatrato dai lettori ma è abitato dall’ambivalenza, sente la doppia appartenenza ebraica e tedesca come una lacerazione e un dolore, si interroga sul ruolo degli ebrei in un mondo che li vede diventare nemici pubblici di quel mondo a cui pensavano di appartenere.

Una sensibilità, quella di Hermann, comune a molti scrittori della Mitteleuropa ebraica, da Kafka a Zweig, da Roth a Schnitzler a Werfel, tutti parte di quel continente dell’anima, di quello spazio pluricentrico dai confini porosi e fluidi che rappresentò una patria spirituale e emotiva per generazioni di ebrei.

Un’idea che si lega alla dimensione culturale, come emerge dal ponderoso volume curato da Roberta Ascarelli e Massimiliano De Villa, Mitteleuropa ebraica. Una ricchezza di voci e tematiche affrontate da un pull di studiosi e specialisti nei venticinque articoli del volume: riflessioni e brevi saggi dedicati a luoghi, pratiche culturali, miti letterari e, soprattutto, a personaggi che, tra fine Ottocento e metà Novecento, animarono la scena culturale del centro Europa. Accanto a figure celebri come Franz Kafka o Joseph Roth, si incontrano allora Karl Emil Franzos e Sholem Aleichem, Margaret Susman e Rose Ausländer, Salomon Maimon, Elias e Veza Canetti, Arthur Schnitzler…, una lista francamente troppo lunga per poter essere riportata interamente.

Un’idea che si lega alla dimensione culturale, come emerge dal ponderoso volume curato da Roberta Ascarelli e Massimiliano De Villa, Mitteleuropa ebraica. Una ricchezza di voci e tematiche affrontate da un pull di studiosi e specialisti nei venticinque articoli del volume: riflessioni e brevi saggi dedicati a luoghi, pratiche culturali, miti letterari e, soprattutto, a personaggi che, tra fine Ottocento e metà Novecento, animarono la scena culturale del centro Europa. Accanto a figure celebri come Franz Kafka o Joseph Roth, si incontrano allora Karl Emil Franzos e Sholem Aleichem, Margaret Susman e Rose Ausländer, Salomon Maimon, Elias e Veza Canetti, Arthur Schnitzler…, una lista francamente troppo lunga per poter essere riportata interamente.

Un volume che è un affondo nell’opulento intreccio di voci, che svela quanto sofferta e quanto incredibilmente fertile fosse la relazione tra l’ebraismo e le altre culture dell’Europa centrale: sia nelle aree germanofone e nei paesi slavi, sia nello stupefacente apporto da essa recato al mondo di lingua tedesca. Una raccolta di saggi che mostrano quanto la popolazione ebraica seppe rendere la lingua tedesca, per qualche decennio, una sorta di Weltsprache, la «lingua franca delle persone colte dal Baltico all’Albania» (come nota lo storico Eric Hobsbawm, vissuto da bambino tra Vienna e Berlino).

Ma esiste forse una Mitteleuropa che non sia ebraica? Non siamo forse davanti a un ossimoro, un pleonasmo, si chiede uno dei due curatori del volume, Massimiliano de Villa? Anche il lettore è verosimilmente legittimato a chiederselo dopo la lettura di questi mirabili 25 brevi saggi. Quel “mondo di ieri” può ancora rappresentare una bussola morale e spirituale per il futuro? Si può ancora parlare di Mitteleuropa come mito moderno dai caratteri politicamente sfuggenti e dal grande fascino culturale? Assolutamente sì, rispondono i curatori.

A rendere il tema estremamente attuale è la sua visione sovranazionale in grado di contaminare Oriente e Occidente, universalismo e localismo, una identità capace di collegare territori, lingue, etnie, religioni. Una costellazione eterogenea dove emerge prepotente la centralità della componente ebraica capace di rielaborare in modo originale le diverse esperienze, la dialettica tra domicilio ed esilio, il rapporto tra centro e periferia. Un continente dell’anima, una patria emotiva, terra di attraversamenti e di transizioni: la Mitteleuropa ebraica ci appare così come un universo plurale, una mappa mentale dai confini non definiti, abitata da “un popolo di sabbia”, quello ebraico, granelli dorati e sparsi in ogni dove, per citare la celebre espressione di Rose Ausländer.

A rendere il tema estremamente attuale è la sua visione sovranazionale in grado di contaminare Oriente e Occidente, universalismo e localismo, una identità capace di collegare territori, lingue, etnie, religioni. Una costellazione eterogenea dove emerge prepotente la centralità della componente ebraica capace di rielaborare in modo originale le diverse esperienze, la dialettica tra domicilio ed esilio, il rapporto tra centro e periferia. Un continente dell’anima, una patria emotiva, terra di attraversamenti e di transizioni: la Mitteleuropa ebraica ci appare così come un universo plurale, una mappa mentale dai confini non definiti, abitata da “un popolo di sabbia”, quello ebraico, granelli dorati e sparsi in ogni dove, per citare la celebre espressione di Rose Ausländer.

Mitteleuropa come luogo di passaggi e sconfinamenti per gli autori di origine ebraica, dal ghetto all’assimilazione, dal sionismo al messianesimo al cosmopolitismo, dalla tradizione al socialismo e alla psicanalisi, come ben spiega Lorella Bosco nel suo scritto dedicato a Jakob Wassermann e Georg Hermann, due tra i più celebrati e significativi autori della letteratura ebraico-tedesca nel periodo che precede l’ascesa del nazismo, scrittori di best seller dalla vena affabulatoria e da una tendenza all’affresco sociale, viennese il primo, berlinese il secondo. Ma l’importante è dare una lettura non egemonica quanto aperta e inclusiva di questo spazio culturale e geografico dell’Europa centrale, tra ex impero asburgico e mondo slavo. “Una nozione di Mitteleuropa che non corrisponde ad alcuna realtà geografica ma che è una mappa mentale creata in seguito alla diffusione delle culture germaniche”, spiega Lorella Bosco. Tuttavia solo con la fondamentale impollinazione (o innesto) dell’elemento ebraico si può parlare davvero di persistenza della nozione stessa di Mitteleuropa. Senza contare che proprio gli scritti degli autori ebraico tedeschi si rivelarono un sensibilissimo sismografo della crisi e delle minacce culminate nelle due guerre mondiali.

Vienna come spazio permeabile, come nodo di mediazione tra Est e Ovest d’Europa. Vienna come epicentro. Ma anche Belgrado con i suoi fiumi, il Danubio e la Sava, balcanica e insieme mitteleuropea, città risorta decine di volte dalle sue ceneri: una Belgrado ebraica così vitale e a cui lo scrittore David Albahari (1948-2023), nel romanzo Mamac dà voce, “con il suo stratificarsi di culture e genti, un luogo dove si parlava serbo, ladino, turco, tedesco ma anche greco e armeno…”, scrive Alessandra Andolfo nel suo saggio in incipit di volume. Una geopolitica del cuore: memoria, perdita, nostalgia, identità multicentrica dove “l’essere se stessi è accettare di essere crocevia”.

Costellazioni che si incrociano dentro linee spazio-temporali non contigue: tra Minsk, Varsavia e Berlino invece incontriamo, a fine Settecento, l’interessante figura di Salomon Maimon, filosofo ebreo lituano dalla vita avventurosa e nomadica, educato nel chassidismo, innamorato della Guida dei Perplessi del Rambam e approdato all’Haskalah in terra di Prussia “per uscire dal buio della superstizione e dell’ignoranza”. Una contrapposizione da sfatare quella tra oscurantismo polacco e illuminismo prussiano: “Gli intellettuali di origine polacco-lituana sbarcati a Berlino a metà Settecento possedevano in realtà competenze scientifiche, letterarie e filosofiche che mal si accordano ai pregiudizi più diffusi sulla loro terra d’origine”, spiega nel suo bel saggio Roberta Ascarelli, tra i curatori del volume.

E poi c’è la Galizia orientale del romanziere Soma Morgenstern, il quale descrive la vita ebraica in Europa in modo plastico e quasi miniaturistico senza tuttavia tralasciare i problemi dell’ebreo moderno che vive in una società non-ebraica, un autore capace di tradurre in forma letteraria l’intera tragedia dell’ebraismo europeo (il saggio è di Massimiliano De Villa). C’è l’analisi del chassidismo col suo processo redentivo e spirituale e la riflessione sulla fascinazione che suscitò negli intellettuali ebrei a inizio del XX secolo, da Buber in avanti, analizzato dallo scritto di Silvano Facioni; c’è la Bucovina ebraica di Karl Emil Franzos, una eccezionale fucina di talenti, indagata dalla studiosa Giulia Fanetti.

E poi c’è la Galizia orientale del romanziere Soma Morgenstern, il quale descrive la vita ebraica in Europa in modo plastico e quasi miniaturistico senza tuttavia tralasciare i problemi dell’ebreo moderno che vive in una società non-ebraica, un autore capace di tradurre in forma letteraria l’intera tragedia dell’ebraismo europeo (il saggio è di Massimiliano De Villa). C’è l’analisi del chassidismo col suo processo redentivo e spirituale e la riflessione sulla fascinazione che suscitò negli intellettuali ebrei a inizio del XX secolo, da Buber in avanti, analizzato dallo scritto di Silvano Facioni; c’è la Bucovina ebraica di Karl Emil Franzos, una eccezionale fucina di talenti, indagata dalla studiosa Giulia Fanetti.

“L’impressione che tale cultura sia tramontata viene continuamente smentita dagli scrittori contemporanei dei territori slavi, magiari, rumeni”, spiega Laura Quercioli, quel grandioso laboratorio mitteleuropeo della fine del mondo è in grado di esprimere categorie di lettura della realtà che valgono di nuovo oggi. In quell’universo di intellettuali in tenuta di gala e di geniali artisti, pensatori e scrittori, andò in scena la gaia apocalisse di un universo, il vuoto dei valori di un mondo “senza qualità” e il suo lascito nichilista, una peripezia intellettuale che da Wittgenstein a Rilke, da Kraus a Musil, da Canetti a Singer a Benjamin, arriva oggi a noi, “con ansie e inquietudini che si annidano ancora nelle stanze segrete dell’interiorità contemporanea”, scrive Marino Freschi nel suo stimolante scritto Pensare la Mitteleuropa oggi. Un mondo che bel lungi dall’essere tramontato, si sporge verso l’orizzonte poetico e mentale della modernità, abbracciandolo.

I contributi in Mitteleuropa ebraica (Mimesis) /1

Essendo impossibile menzionare tutti gli autori e i temi di un volume di quasi 600 pagine e volendo onorare il loro lavoro, eccoli elencati qui sotto.

– La Geopolitica del cuore in Mamac di David Albahari, di Alessandra Andolfo

– “Uscire dal buio della superstizione e dell’ignoranza”: Salomon Maimon e la questione polacca, di Roberta Ascarelli

– Jakob Wassermann e Georg Hermann, di Lorella Bosco

– Versanti dell’altrove: il chassidismo tra novità e tradizione, di Silvano Facioni

– Essere ebreo o essere tedesco? La Bucovina ebraica e il caso di Karl Emil Franzos, di Giulia Fanetti

– Mitteleuropa, prostituzione ebraica e antisemitismo, di Stefano Franchini

– Pensare la Mitteleuropa oggi, di Marino Freschi

– Lingua sotterranea, lingua di famiglia, lingua segreta: lo yiddish, di Simona Leonardi

– La mansarda chassidica di Margarete Susman, di Giuliano Lozzi

– Prima di Buber: il sionismo a Praga e gli esordi del Bar Kochba, di Enrico Lucca

– Attori yiddish fra la Galizia e Budapest nello specchio di Kafka, di Guido Massimo

– Mutterland, la lingua diasporica di Rose Auslander, di Libera Pisano

– Esperimenti di Mitteleuropa: la Repubblica Popolare Ucraina, 1917-1922, di Laura Quercioli

– Sholem Aleichem, un “ebreo errante” cantore del mondo yiddish, di Giulio Schiavoni

Roberta Ascarelli, Massimiliano De Villa (curatori) Mitteleuropa ebraica, Mimesis, pp. 590, 32,00 euro