di Sofia Tranchina

Sud Yemen, il leader Aidaros al-Zubaidi annuncia che un nuovo Stato indipendente entrerebbe negli Accordi di Abramo e si schiererebbe con Israele: dalla tradizione radicalmente anti-israeliana alla guerra contro gli Houthi, alla ricerca di legittimità internazionale.

«Ci uniremmo agli Accordi di Abramo, sosterremmo Israele». Con queste parole, pronunciate a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Aidarus al-Zubaidi sorprende osservatori e analisti. L’uomo forte del Sud Yemen traccia uno scenario impensabile fino a pochi anni fa: un futuro di adesione agli Accordi che hanno normalizzato i rapporti tra Israele e diversi Paesi arabi.

Per un leader yemenita, proveniente da una tradizione segnata da ostilità viscerale contro Israele, è un cambio di rotta radicale. E non si tratta solo di dichiarazioni: è un atto politico calcolato, una mossa tattica con cui Zubaidi punta a rafforzare la causa secessionista, a guadagnare legittimità internazionale e a collocarsi al centro del nuovo equilibrio mediorientale.

Zubaidi non è soltanto vicepresidente del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, fragile e impegnato a difendere un’unità che appare ormai fittizia. È anche presidente del Consiglio di Transizione Meridionale (STC), il movimento separatista che sogna di riportare in vita un Sud Yemen indipendente. Ed è proprio questa veste che emerge con forza in un’intervista concessa al quotidiano emiratino The National.

«Siamo pronti all’indipendenza»

«Il Sud è liberato e stiamo proteggendo i nostri confini. Politicamente e geopoliticamente siamo pronti. Ci manca solo annunciare l’indipendenza e ottenere riconoscimento», dichiara. Secondo lui, le condizioni sono già mature: «La situazione è tale da poter dichiarare l’indipendenza in qualsiasi momento: i meridionali controllano già la loro terra, l’esercito e la polizia sono presenti».

La priorità, chiarisce, è convincere i partner regionali a riconoscere il diritto all’autodeterminazione e a sostenere la transizione. «Speriamo che i Paesi amici aiutino a liberare il nord dagli Houthi e il sud a conquistare l’indipendenza».

Per promuovere la secessione, Zubaidi usa il lessico che oggi risuona di più sulla scena internazionale: «autodeterminazione dei popoli» e «soluzione dei due Stati». Immagina due Stati nello Yemen — uno al nord e uno al sud — ed evoca anche una Palestina «accanto a Israele». Non più lo slogan violento «dal fiume al mare», usato per anni come grido di battaglia dagli estremisti, ma un linguaggio nuovo, calibrato per dialogare con le diplomazie occidentali.

Il leader del Sud Yemen suggerisce quindi che l’indipendenza aprirebbe la strada a decisioni autonome di politica estera, inclusa l’adesione agli Accordi di Abramo: «Prima degli eventi a Gaza stavamo avanzando verso l’adesione», rivela, «e quando avremo il nostro Stato, prenderemo le nostre decisioni e credo che saremo parte di questi accordi fondamentali per la stabilità».

La normalizzazione con Israele non è più un tabù, ma uno strumento per accreditarsi presso Washington e i partner del Golfo.

Yemen, un mosaico instabile

Il Nord e il Sud Yemen seguono percorsi diversi da fine Ottocento: dopo la decolonizzazione rispettiva dagli ottomani e dai britannici, il Sud diventa uno Stato marxista legato all’Unione Sovietica, mentre il Nord resta più tradizionale e tribale. Con il crollo dell’URSS, il Sud viene riassorbito dal Nord, in un’annessione forzata più che in una fusione paritaria. Ma le aspirazioni indipendentiste meridionali non si spengono.

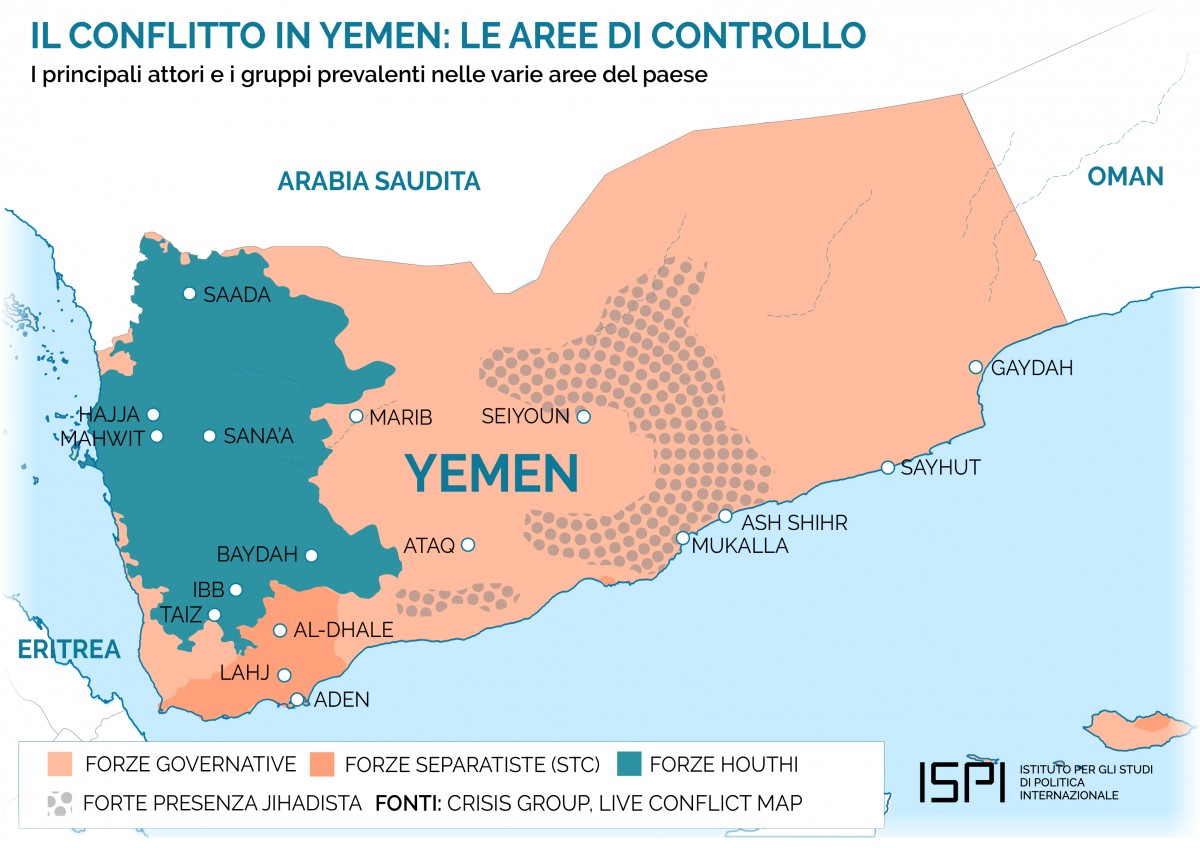

La Primavera araba del 2011 destabilizza ulteriormente il quadro: il potere centrale crolla e le diverse fazioni si riorganizzano. Per contrastare l’avanzata degli Houthi, mano lunga dell’Iran in Yemen, nascono nuove alleanze, che convergono nel Presidential Leadership Council (PLC), teoricamente incaricato di ricomporre le fratture. Ma nella pratica, lo Yemen resta spezzato in più parti: al Nord dominano gli Houthi, milizia sciita appoggiata dall’Iran; nell’est montuoso resistono sacche di al-Qaida; al Sud, lo STC dei separatisti, sponsorizzato dagli Emirati, si divide lo spazio con un governo debole guidato dal PLC e sostenuto dai sauditi.

Il centro strategico di questa contesa è lo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio obbligato per il 10–12% del traffico marittimo mondiale. Chi lo controlla ha in mano la sicurezza del commercio globale, ma anche la possibilità di esercitare pressioni politiche.

Un tempo, la retorica anti-israeliana univa lo Yemen. Oggi, sotto la spinta dei suoi nuovi sponsor, l’agenda si orienta sempre più alla stabilità regionale: contenere l’espansione iraniana diventa la priorità.

Limiti e dilemmi del fronte anti-Houthi

Nonostante il sostegno esterno, lo STC deve affrontare gravi limiti militari: mancano droni da ricognizione, visori notturni, artiglieria moderna. «Noi e gli Stati Uniti siamo sulla stessa barca — contro l’Iran», avverte il generale Abdallah, comandante locale dello STC. «Il progetto iraniano ha preso piede in Libano, Siria e Iraq, ma qui può essere fermato. Se volete garantire la sicurezza marittima a Bab el-Mandeb e nel Mar Rosso, dovete sostenerci».

Il fronte anti-Houthi conta circa trecentomila uomini, un numero paragonabile alle forze ribelli. Ma la divisione tra separatisti e unionisti indebolisce ogni operazione congiunta.

Washington e Londra però temono di rafforzare un attore dalla lealtà incerta che, se troppo armato, potrebbe trasformarsi in un nuovo “signore della guerra” yemenita difficile da controllare. Allo stesso tempo, un esercito nazionale eccessivamente potente rischia di provocare una reazione più dura di Teheran, con il pericolo di una escalation che riaccenda il confronto diretto tra Iran e Arabia Saudita. Per questo gli Stati Uniti scelgono una strategia di contenimento fatta di raid mirati e negoziati intermittenti, lasciando però le forze locali senza una linea strategica condivisa e senza risorse sufficienti per una vittoria duratura.

Una scelta che suscita la frustrazione del ministro della Difesa Mohsen Derai, che denuncia il mancato coordinamento: «Quando (gli USA) hanno deciso di attaccare gli Houthi non si sono coordinati con noi né ci hanno avvisato; e quando hanno fermato le operazioni, neppure allora ci hanno informato». Il piano, discusso a lungo, di conquistare i porti di Hodeidah e Salif e il terminal di Ras Issa per soffocare i ribelli resta solo sulla carta.

Così i patroni regionali e gli alleati occidentali rimangono prudenti: non appaiono ancora disposti a trasformare i loro partner yemeniti in una forza bellica autonoma capace di sconfiggere definitivamente le milizie islamiche.

Gli Houthi e l’asse iraniano

Gli Houthi, che governano Sana’a e gran parte del Nord-Ovest, recitano nel loro slogan e manifesto politico: «Morte all’America, morte a Israele, maledizione sugli ebrei, vittoria all’Islam». È l’emblema di una milizia saldamente inserita nell’asse iraniano.

Dal 7 ottobre 2023, proiettati in prima linea nella guerra regionale, lanciano missili balistici e droni contro Israele, prendono di mira navi commerciali, sequestrano cargo e deviano rotte marittime. Un’azione che li trasforma, agli occhi del mondo, da forza locale a minaccia globale.

Israele risponde con raid mirati nello Yemen, con il supporto logistico di Stati Uniti e Regno Unito. Ma la minaccia non si esaurisce: i ribelli continuano a ricevere droni e tecnologia iraniana, e i cieli del Medio Oriente restano saturi di intercettazioni.

A differenza di Hezbollah o delle milizie sciite in Iraq e Siria, gli Houthi non indietreggiano. Nemmeno il raid attribuito a Israele che elimina il loro primo ministro e gran parte del gabinetto sembra farli vacillare.

Così, paradossalmente, governo yemenita e STC finiscono sullo stesso fronte di Israele: contrastare un nemico comune che destabilizza lo Yemen e minaccia la sicurezza marittima internazionale.

Accordi di Abramo: tra opportunità e calcolo politico

Per lo STC, evocare gli Accordi di Abramo significa soprattutto questo: inviare un segnale a Washington e agli alleati regionali per dire che il Sud Yemen vuole collocarsi tra i “moderati”, pronto a ricevere sostegno militare ed economico in cambio di allineamento politico.

Il quadro regionale lo conferma. Per decenni, nel mondo arabo la regola dei “tre no” di Khartoum (1967) ha dominato: nessuna pace, nessun riconoscimento, nessun negoziato con Israele. Le prime eccezioni arrivano con l’Egitto nel 1979 e la Giordania nel 1994. Poi, man mano che l’Iran diventa incubo strategico del Golfo, nascono rapporti segreti con Israele che sfociano negli Accordi di Abramo del 2020: Emirati, Bahrein, Sudan, Marocco.

Anche l’Arabia Saudita si è avvicinata a Israele, tanto che il 7 ottobre 2023 appare come tentativo di Hamas — su impulso iraniano — di sabotare la normalizzazione.

Ora, perfino la Siria post-Assad ammette di avere avviato colloqui indiretti.

In questo scenario, le parole di al-Zubaidi vanno lette in questa logica: inserirsi nel solco della normalizzazione per ottenere ciò che serve.

Svolta dalla causa filo-palestinese alla realpolitik emiratina

La storia dello Yemen aiuta a capire quanto sia radicale questa inversione.

Il Nord, membro della Lega Araba, nel 1948 partecipa alla guerra contro la neonata Israele, mandando combattenti. Nel Sud, la Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, strettamente allineata a Mosca, si distingue per un antisraelismo militante: ospita basi e addestramenti dell’OLP, sostiene la propaganda anti-sionista e si schiera senza esitazioni a fianco della causa palestinese. Dopo l’unificazione del 1990, lo Yemen resta nel “fronte del rifiuto”.

Ma dall’11 settembre 2001 iniziano a emergere contatti informali con Washington e Israele. Poi, con la guerra civile del 2014 e l’avanzata degli Houthi sostenuti da Teheran, la percezione cambia. Il nemico principale non è più Israele, ma l’Iran. E i nuovi patroni non sono più Mosca o i movimenti palestinesi, ma Abu Dhabi, firmataria degli Accordi di Abramo.

Da qui la svolta dalla causa filo-palestinese alla realpolitik emiratina. Dichiarazioni come quelle di al-Zubaidi sono quindi un messaggio calcolato per testare il terreno, segnalare disponibilità, e offrire garanzie ai partner.

Lo Yemen meridionale resta fragile, diviso da rivalità tribali e dipendente dagli sponsor. Ma il solo fatto che un suo leader evochi apertamente l’adesione agli Accordi segna un passaggio simbolico potente. Un dato emerge chiaramente: il mondo arabo moderato oggi avanza verso Israele più di quanto non faccia la sinistra occidentale. Mentre monarchie e governi pragmatici abbandonano l’ostilità storica e cercano accordi di sicurezza e cooperazione economica, gran parte dell’attivismo progressista occidentale continua ad allinearsi con le posizioni dei fronti estremisti arabi, mantenendo un linguaggio anti-israeliano che nel mondo arabo stesso perde progressivamente presa.

Un Medio Oriente che cambia

La mossa di al-Zubaidi illumina una trasformazione che attraversa l’intero Medio Oriente. L’appoggio arabo alla causa palestinese, un tempo pilastro intoccabile, sopravvive più come retorica che come pratica.

Gli Accordi di Abramo, nati nel 2020 come una scommessa, potrebbero spostare progressivamente il baricentro regionale.

Che anche lo Yemen, storicamente bastione dell’anti-israelismo, cominci a parlarne è un segnale fortissimo: che sia realpolitik o visione di lungo periodo, perfino nelle aree più periferiche e martoriate della regione l’idea di un futuro diverso non è più impensabile, e Israele non è più un tabù.