di Davide Cucciati, David Fiorentini, Nathan Greppi, Ilaria Myr

Liceali che hanno paura ad esprimersi e a dichiarare la propria identità. Studenti universitari ebrei aggrediti mentre cercano confronto e dialogo. Ma anche lo scandalo dei bambini più piccoli che sfilano in piazza con i parenti urlando Free Gaza, “usati” contro Israele. Oggi, chi non “tifa” Palestina si sente a disagio. Ecco il racconto di ragazzi e genitori che confessano quanto sia difficile essere ebrei in una Scuola che ha abdicato alla propria missione educativa.

Chiedono ai genitori di non indicare il motivo sulla giustificazione scolastica: l’assenza è per Rosh haShanà ma meglio non scriverlo. Meglio essere prudenti. Soprattutto meglio non protestare con il preside per iniziative di altri compagni di scuola e, sempre più spesso, di professori che, con un insegnamento “a senso unico”, parlano esplicitamente di genocidio a Gaza, di Hamas come resistenza, senza dare agli studenti nessuna informazione storica, omettendo deliberatamente di nominare i massacri del 7 ottobre 2023 e non fornendo alcun contraddittorio quando vengono invitati sostenitori della causa palestinese. Meglio stare zitti, guai a dire qualcosa.

In Italia, essere uno studente ebreo in una scuola o università pubblica sta diventando sempre più difficile. Dalle minacce nei corridoi universitari agli slogan d’odio scritti nei bagni, fino all’auto-censura forzata in ambienti scolastici dove esprimere la propria identità può significare isolamento o peggio. Dopo il 7 ottobre, in molte scuole e atenei il clima si è fatto più duro, più carico di ostilità e sospetti. Il filo che unisce le testimonianze raccolte da Bet Magazine-Mosaico fra gli studenti e i genitori è uno: la crescente difficoltà per i giovani ebrei italiani di vivere apertamente la propria identità, costretti a scegliere ogni giorno se esporsi o nascondersi, se parlare o restare in silenzio. Questo articolo raccoglie le loro storie, le voci, i timori, la loro forza.

In Università il confronto non esiste

«La situazione si sta aggravando. E questo aggravamento ha avuto come punto di svolta ciò che è successo a Torino dove è stata sdoganata anche la violenza fisica all’interno dell’università». A parlare è Luca Spizzichino, Presidente dell’UGEI, Unione Giovani Ebrei d’Italia, aggredito lo scorso 15 maggio all’Università di Torino da un gruppo di manifestanti filopalestinesi che hanno impedito lo svolgimento dell’evento Il manifesto nazionale per il diritto allo studio – per l’università come luogo di dialogo, di democrazia e di contrasto all’antisemitismo. «Stanno venendo a mancare le regole fondamentali su cui si basa l’università: la libertà di espressione e il confronto civile. E questo non si riflette solo sui giovani ebrei ma su tutta la collettività studentesca – denuncia Spizzichino -. Anche i professori, come dimostrano i fatti di Pisa (l’aggressione nei confronti del docente Rino Casella, ndr), sono vittime se non si piegano a una minoranza violenta. E il problema è che chi compie certe azioni resta impunito. L’università sta fallendo nella sua missione più profonda».

A Torino, teatro dell’aggressione a Luca Spizzichino, le intimidazioni non si sono fermate. Secondo un’inchiesta trasmessa dal programma di Rete4 Quarta Repubblica, studenti israeliani iscritti alla Facoltà di Medicina dell’Università di Torino hanno ricevuto messaggi anonimi in cui veniva chiesto loro di abbandonare le aule universitarie. I messaggi provenivano da profili anonimi, in contesti legati probabilmente alla galassia dei collettivi studenteschi. L’inchiesta ha inoltre documentato la presenza di gruppi organizzati che discutono apertamente della presenza degli studenti israeliani, con l’obiettivo dichiarato di “affrontare il tema”. Parole che, in molti casi, sfociano in un linguaggio minaccioso e violento. Al Politecnico di Torino, alcuni studenti sono stati registrati mentre commentavano: “Ha cominciato a fare l’ebreo… se l’avessero picchiato avrebbero fatto bene”, in riferimento a un professore israeliano. E ancora: “Se becco un compagno di corso israeliano, lo meno”. Un linguaggio apertamente antigiudaico e che viene confermato anche dalla testimonianza, rilasciata in forma anonima, di uno studente israeliano, che ha raccontato alle telecamere di essere stato vittima, insieme ad altri, di vere e proprie minacce a sfondo antiebraico.

“Completare il lavoro di Hitler”, “Gli ebrei sono come cani”. Studenti ebrei e israeliani all’Università di Torino sono bersagli di violenza antisemita. Subiscono minacce e sono costretti ad abbandonare le lezioni. Rivendichiamo il diritto di studiare in sicurezza. @unito deve… pic.twitter.com/dPxPvdAbtv

— UGEI – Unione Giovani Ebrei d’Italia (@ugei_it) September 30, 2025

Ma non tutti i contesti sono ostili. L., studente di economia, ha vissuto due esperienze molto diverse tra loro. «Quando frequentavo la Cattolica, in zona Buonarroti, ho trovato un clima di apertura. Potevo dire di essere ebreo senza problemi. Anzi, erano curiosi! Molto spesso mi chiedevano il mio parere. Percepivo interesse e rispetto». Secondo lui, però, «tra i giovani c’è sempre meno interesse reale per la politica: pochi approfondiscono davvero, molti si limitano a seguire la corrente». Poi il cambiamento, quando ha lasciato l’università e si è iscritto a un ITS in finanza ed economia, con sede nella zona di Cimiano. «Lì non mi sono mai esposto come ebreo. Le persone hanno un background culturale più basso e spesso non sanno nulla della questione. Tra i miei compagni c’erano anche studenti non italiani, tra cui un’egiziana e uno di Marrakech. Una volta, quando abbiamo visto scritto con la penna un Magen David sul banco, il ragazzo di Marrakech ha reagito male. Io sono stato zitto. Non ho detto di essere ebreo».

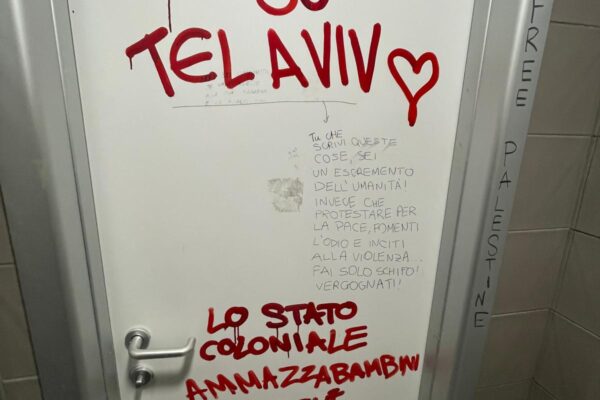

Ben più duro il racconto di M., studentessa di Giurisprudenza alla Statale di Milano: «Nei primi giorni dopo il 7 ottobre non ho avvertito un grande pericolo. Ma cinque o sei mesi dopo, sono comparsi striscioni, cartelli, scritte come Free Palestine, Stop genocidio, Stop occupazione. E il clima è cambiato. Il problema è che so di sapere più di chi ha queste posizioni, ma non posso esprimere la mia opinione. È diventato uno status sociale: se li contraddici, ti trattano male o ti escludono. I giovani vogliono sentirsi parte di una moda o di un ideale, non importa quanto ne sappiano davvero. E allora io ho nascosto sempre di più la mia identità. Due amiche all’università sanno che sono ebrea ma, dopo il 7 ottobre, ho smesso di dirlo ad altri». Due episodi l’hanno segnata particolarmente. «Nel bagno delle ragazze ho letto: bombe su Tel Aviv, morte ai sionisti. E poi c’è stato il congelamento del rapporto tra la Statale e la Reichman University: il rettore ha ceduto a un gruppo studentesco. Ora ci sono accampamenti, sale occupate, assemblee in cui spiegano come boicottare Israele, come riconoscere i prodotti israeliani dal codice a barre. Anche la massa è influenzata».

- Leggi anche: L’ombra dell’odio sulle università italiane

Nei licei docenti politicizzati

Se nelle università ci sono stati episodi ed eventi eclatanti, comparsi anche sui media per la loro gravità, anche nelle scuole di ordine inferiore non è sempre facile per i ragazzi ebrei che spesso si sentono più sicuri nel nascondere la propria identità. Non solo: percepiscono che è meglio non esprimere la propria opinione né con i coetanei, né – ancora più grave – con i docenti, alcuni dei quali si permettono di interpellarli in quanto ebrei sulla guerra a Gaza davanti a tutta la classe, quando non è detto che loro abbiano rivelato il proprio ebraismo.

G., un liceale di Napoli, racconta: «Frequentavo una scuola pubblica, indirizzo meccanica. Un giorno la professoressa di educazione fisica ci ha fatto parlare della guerra. Tutti davano contro Israele. Uno ha detto: “Secondo me Hitler ha fatto tante belle cose”. Io sono subito uscito da scuola. Poco dopo ho cambiato istituto».

M., anche lei da Napoli, spiega: «Già prima del 7 ottobre, alcuni compagni mi facevano il saluto nazista. Questo mi ha fatto capire che l’antisemitismo non è mai finito. Dopo l’inizio della guerra è stato ancora peggio. Alcune professoresse volevano sapere cosa ne pensassimo, ma avevo paura di dire qualcosa e sembrare di parte. Se tacevo, sembrava che non mi importasse. E se parlavo, nessuno mi ascoltava davvero. Mi sento spesso nel mezzo perché non voglio rappresentare qualcosa che non ho scelto. Vorrei la pace e il dialogo ma non sempre posso permettermi di dire ciò che penso».

Non tutte le esperienze, però, sono interamente negative. A Padova, B., studente liceale e atleta agonista, racconta: «Mi sento un ragazzo molto fortunato perché non ho mai avuto la necessità di nascondere la mia identità ebraica. A scuola a volte indosso la maglia del Beitar Jerusalem. Ho avuto anche discussioni accese con alcuni professori, ma sempre con rispetto. Ma dopo il 7 ottobre, ho perso alcune amicizie. Alcuni non mi hanno nemmeno chiesto come stava mio fratello, che era in Israele. Altri mi accusavano per ciò che faceva l’IDF. Io nascondo a volte il mio Magen David e sto pensando di trasferirmi in Israele o a New York o Londra o Parigi».

Anche M. studentessa milanese di quarta liceo si è sempre trovata abbastanza bene all’interno della sua classe. «Certo dal 7 ottobre si è cominciato a parlare di più del conflitto e l’anno scorso abbiamo avuto una giornata dedicata all’argomento. Ma i professori non si sono mai particolarmente esposti e neanche i miei compagni». Anche se alcuni docenti e studenti hanno partecipato agli scioperi, «non c’è stata risonanza interna alla scuola».

«Nella vita di tutti i giorni non ho problemi in classe, e anzi ho sempre notato grande curiosità e apertura nei confronti dell’ebraismo – testimonia C., studentessa di terza liceo classico a Milano -. Però, quando si arriva a parlare della guerra a Gaza e del conflitto israelo-palestinese vedo nei miei amici una “doppia faccia”: non mi dicono che sono contro Israele, ma so che lo pensano. Tanto che alla manifestazione e sciopero del 3 ottobre hanno partecipato molte mie amiche e professori che stimo. Ma nessuno mi ha detto o chiesto nulla».

Diversa è l’esperienza di T., che in terza liceo di un istituto del centro di Milano vede molti docenti esporsi in prima persona contro Israele e a favore di Gaza . «Durante un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco, il professore di scienze ha chiesto di dedicarlo anche ai bambini di Gaza, senza nominare in nessun modo gli ostaggi (israeliani e no) e paragonando Netanyahu a Hilter. Mentre il docente di storia ha dedicato tutto un lavoro di educazione civica a ciò che accade a Gaza, senza intervenire quando uno studente ha parlato di “miliardi di morti a Gaza” e di “genocidio”».

Il disagio dei piccoli: “tifano Palestina”

E mentre i grandi lottano, anche i più giovani iniziano a percepire il pericolo. Lo racconta S., madre di due bambini di 7 e 8 anni che frequentano la scuola ebraica. «Il più piccolo è ancora un po’ distante da tutto, ma quello di otto anni gioca a calcio in ambienti esterni e ha iniziato ad avere timori. Prima di entrare chiede sempre se “ci sono gli Hamas, perché altrimenti ci fanno male”. A scuola, essendo un ambiente ebraico e protetto, è tutto più facile. Ma fuori no».

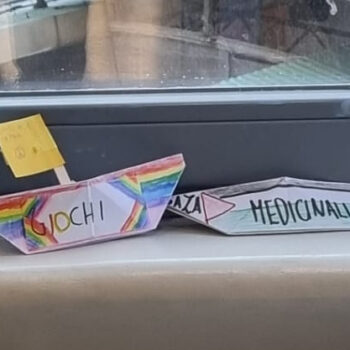

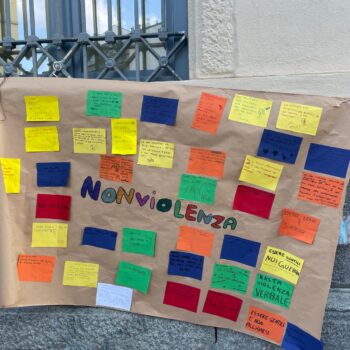

Ancora più sconcertante l’esperienza di D., padre di un bambino di 9 anni. «Dal momento che nella settimana dello sciopero del 3 ottobre in sostegno alla Flotilla cadeva anche la Settimana della non-violenza, nella classe di mio figlio sono state svolte attività in cui la flotilla e la causa palestinese sono state fatte passare come espressioni di lotta non violenta – ci racconta sconcertato -. Inoltre, i bambini hanno dovuto disegnare bandiere palestinesi e tagliare barchette colorate con ciò che ognuna portava: un frutto per il cibo, un maglione per i vestiti, ecc… Quello che è davvero inaccettabile è che abbiano dovuto fare manifesti proprio per lo sciopero, un’inziativa sindacale che niente ha a che fare con l’attività scolastica». In classe le maestre hanno anche cercato di parlare degli aspetti storici del conflitto, in modo però raffazzonato e confuso, facendo passare come “colpa” di Israele l’aver combattuto numerose guerre dal 1948 a oggi. Non solo: in altre classi della stessa scuola elementare hanno realizzato cartelli che sono stati appesi fuori dalla scuola, con bandiere palestinesi e addirittura “stop al genocidio”.

Quello però che dice più di tutto sono le parole con cui suo figlio ha espresso il suo disagio: «Mi ha detto che “tutti tifavano Palestina”, che gli dispiaceva che i compagni erano “molto arrabbiati con Israele, molto più che con la Russia”. Infine, con grande trasporto, ha espresso il timore che i compagni sapessero che lui “non tifa Palestina” – commenta D. -. Per questo suo malessere e per non istigare nuove iniziative sul tema, ho deciso di non dire nulla alla scuola».

Impotenza e incredulità nei genitori

Disagio, paura, delusione: questo descrivono le parole degli studenti che abbiamo fino a qui riportato. Ma per molti genitori si parla di incredulità, frustrazione, indignazione nel vedere la Scuola non adempiere al suo ruolo educativo e di formazione di uno spirito critico, promuovendo invece una narrazione ideologica e polarizzata. E in molti casi di vera e propria angoscia e senso di impotenza. Certo, dipende molto dalla scuola che il ragazzo frequenta: proprio per questo molte famiglie basano la scelta del futuro istituto del figlio sul suo grado di politicizzazione.

«Mi sembra incredibile che cittadini italiani come noi, che abbiamo ancora in mente i racconti dei nostri nonni sulla Shoah, vivano questa frustrazione e paura: perché i nostri ragazzi hanno paura – spiega G., mamma di un ragazzo che frequenta la terza liceo scientifico a Milano -. Quello che è grave è che non esiste un solo professore che li aiuti a ragionare su quello che sta succedendo in Medio Oriente. Addirittura, quando mio figlio, ritrovatosi solo in classe il giorno di una manifestazione per Gaza, ha detto alla docente che non era andato perché Hamas è un gruppo terroristico, si è sentito rispondere: “uh, che parolone. Terrorismo!”. È stato un vero schiaffo in faccia. E lo è per lui e per noi ogni volta che insegnanti capaci, che stimiamo, si schierano da una sola parte».

Sembra dunque essere sempre più diffusa una tendenza dei docenti a riscrivere la storia, in cui il 7 ottobre, se menzionato, viene fatto passare come Resistenza, l’oppressore è solo Israele, che sta commettendo un “genocidio” nei confronti dei palestinesi. Emblematico è quello che è successo a metà ottobre al liceo Virgilio, il più grande di Milano, dove 1900 studenti hanno dovuto seguire un incontro con il membro della Sumud Flotilla Maso Notarianni e alcuni giovani palestinesi, in cui si è parlato solo di Israele come genocida, senza menzionare in nessun modo Hamas e le atrocità del 7 ottobre 2023. Un evento in cui si è inneggiato all’odio e alla distruzione di Israele, in cui è andata in scena la più becera propaganda pro-terrorismo. Un esempio vergognoso di come oggi la scuola pubblica, invece di formare coscienze critiche, diventi megafono di chi giustifica massacri.

Sempre a ottobre, al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano è stato invitato il membro della Flotilla Paolo Romano che ha raccontato la sua versione dei fatti, dichiarando fin dall’inizio che non avrebbe risposto ad alcuna domanda, escludendo di fatto alcuna possibilità di dialogo con i ragazzi. Mentre a febbraio 2025 al liceo Leonardo da Vinci a Milano, il professore Andrea Atzeni è stato oggetto di sanzioni disciplinari da parte dell’istituto per avere rilasciato un’intervista al nostro sito Mosaico, in cui denunciava la scelta della preside di fare andare nelle classi, in occasione del giorno della memoria, il collettivo della scuola, che ha ovviamente parlato del “genocidio attuale”.

«Si consideri anche che i nostri figli, soprattutto quando iniziano le superiori, non hanno sufficienti conoscenze storiche e politiche per fare fronte a eventuali attacchi, non sanno argomentare – aggiunge D., madre di un universitario e un ragazzo in prima liceo linguistico -. Per questo abbiamo detto a mio figlio, per proteggerlo, di non rivelare dal primo giorno la sua identità ebraica. A oggi non sente alcuna tensione, e ne siamo felici. Ma è forse bello dire al proprio figlio “non dire quello che sei”, come se fosse una vergogna?».

D.ha avuto esperienze diverse con i tre figli, ma tutte generalmente positive. «Con il mio terzo alle medie erano tutti molto rispettosi, compagni e docenti – racconta -. Quando, ad esempio, nella chat dei genitori una madre ha messo una locandina di una manifestazione per Gaza, io e l’altra delegata abbiamo chiesto di mantenere la chat neutra, fuori da posizioni ideologiche, e abbiamo sentito il sostegno di tutti gli altri genitori. Mentre il mio secondo, che è in quinta liceo scientifico, dopo che in classe avevano lavorato molto sul razzismo, ha ricevuto da parte di alcuni suoi compagni messaggi di vicinanza e contro l’antisemitismo».

Ha un’esperienza positiva anche A., madre di cinque figli, di cui due frequentano istituti pubblici (una l’università): una famiglia ortodossa la sua, che, nonostante, come rivela, vengano «insultati ogni Shabbat per strada quando andiamo e torniamo dalla sinagoga, anche da italiani di mezza età», non ha gravi episodi da segnalare, a parte il disagio della figlia universitaria alla Statale, dove non c’è giorno che non ci sia un banchetto contro il “genocidio” o una manifestazione. «I loro amici sanno che sono ebree e non hanno mai avuto problemi – spiega -. Ho però notato il fatto che sono “divise a metà”, come se con i loro amici non possano mai dire la propria opinione e come si sentano veramente. La sofferenza più grande per loro è vedere persone a cui vogliono bene o insegnanti che stimano esprimere posizioni aprioristiche». A confermare le paure che si vivono dentro molte famiglie è O., padre di A., che con lucidità e amarezza ammette: «Personalmente, non ho avuto il coraggio di spingerla a iscriversi all’università quest’anno. Sinceramente, tra i professori di sinistra e gli studenti pro-pal…, non me la sono sentita. Non volevo che si trovasse in mezzo a tutto questo».

Piegarsi per non spezzarsi, senza tacere

Il quadro che emerge complessivamente riporta alla mente l’incontro tra Yaakov ed Esav: ci pieghiamo per non spezzarci. Ci abbassiamo non per sottomissione ma per scelta consapevole. Lo facciamo per salvaguardare la vita, per proteggere ciò che conta davvero, e per restare in piedi quando il tempo sarà maturo. Perché in diaspora, da secoli, il popolo ebraico ha imparato che ci si può piegare senza cedere.

Ma oggi, piegarsi non può significare tacere per sempre. Le istituzioni educative devono tornare a essere spazi di confronto e non di intimidazione. La politica ha il dovere di intervenire prima che sia troppo tardi. Difendere la libertà accademica e l’identità ebraica non è una causa di parte: è un banco di prova per la democrazia italiana. Come disse Michael Gove, “la sicurezza della comunità ebraica è come il canarino nella miniera. L’antisemitismo crescente è una febbre che indebolisce l’intero corpo politico. È un segno di una società che va verso l’oscurità”.

E l’Europa, oggi, ha ancora l’occasione di scegliere la luce.