di Michael Soncin

A vederlo sembrava proprio un clochard. Tralasciando le apparenze, chi lo incontrava e aveva il privilegio di scambiarci quattro chiacchiere, rimaneva folgorato dalla sua immensa conoscenza. Parlava molte lingue, ma pensava in ebraico e in yiddish. Rabbino? Filosofo? Maestro? Era inclassificabile. Sicuramente un genio, una personalità poliedrica, un uomo misterioso che vagava per i quartieri di Parigi durante gli anni successivi alla Shoah, apparendo e scomparendo dal nulla. Giganti del mondo intellettuale ebraico, come Emmanuel Lévinas, Elie Wiesel e Léon Askenazi, più volte si sono dichiarati debitori verso questo immenso personaggio. Sicuramente molti di voi avranno già intuito di chi si tratta. E chi direte? L’indefinibile Monsieur Chouchani.

Sandrine Szwarc, dottoressa in Storia moderna e contemporanea all’École Pratique des Hautes Études di Parigi, nel saggio Chouchani. Il maestro inquieto, non si perde nemmeno un dettaglio nel riportare quello che è stato detto, scritto e ipotizzato sui di lui. Era conosciuto attraverso una miriade di differenti identità, Mordechaï Soussan, Rosen, Rav Chouchani o Ohana, giusto per citarne alcune. La studiosa, attraverso un’ampia ricerca, consultando anche documenti d’archivio, dichiara che Chouchani può essere identificato con il nome di Hillel Perelman, nato nel 1895 a Brest-Litvosk (o Brisk) in Bielorussia. Rivelazione che andrebbe contro la ferma volontà di Wiesel di mantenerne l’enigma. Tale depistaggio sulla sua figura, voluto da Chouchani stesso, era condiviso anche dal discepolo Lévinas e oggi da Haim Baharier, uno dei principali studiosi di ermeneutica biblica, che proprio di lui ha detto: “Chouchani fu conosciuto da tutti noi dentro una storia che lo lasciava fuori, alla quale lui non voleva appartenere”.

Sandrine Szwarc, dottoressa in Storia moderna e contemporanea all’École Pratique des Hautes Études di Parigi, nel saggio Chouchani. Il maestro inquieto, non si perde nemmeno un dettaglio nel riportare quello che è stato detto, scritto e ipotizzato sui di lui. Era conosciuto attraverso una miriade di differenti identità, Mordechaï Soussan, Rosen, Rav Chouchani o Ohana, giusto per citarne alcune. La studiosa, attraverso un’ampia ricerca, consultando anche documenti d’archivio, dichiara che Chouchani può essere identificato con il nome di Hillel Perelman, nato nel 1895 a Brest-Litvosk (o Brisk) in Bielorussia. Rivelazione che andrebbe contro la ferma volontà di Wiesel di mantenerne l’enigma. Tale depistaggio sulla sua figura, voluto da Chouchani stesso, era condiviso anche dal discepolo Lévinas e oggi da Haim Baharier, uno dei principali studiosi di ermeneutica biblica, che proprio di lui ha detto: “Chouchani fu conosciuto da tutti noi dentro una storia che lo lasciava fuori, alla quale lui non voleva appartenere”.

È come se avesse passato loro il testimone. Tra queste pagine si comprende che la missione non è quella di decodificare l’indecifrabile Chouchani – varrebbe a dire togliere più che aggiungere – ma di offrire uno sguardo sulla sua potente influenza su alcune figure della nota Ècole de pensée juive francese, dov’era anche lì presente a modo suo, visto che il suo nome negli studi compare di rado. Per Levinas era “un prestigioso e spietato maestro di esegesi e di Talmud” capace di restituirgli dopo l’esperienza del lager “fiducia nei libri”, specie nei “vecchi tarlati libri del Talmud”. Askénazi invece ricorda, pur ammirando la sua erudizione, che “lasciava la lezione senza dare risposte”, “non è il modo di comportarsi di un insegnante”, diceva. Perché un comportamento del genere? Lo spiega Wiesel, sostenendo che l’insegnante si rifiutava di dare le chiavi all’allievo, per incoraggiarlo a forgiare le proprie che gli avrebbero permesso di aprire le porte di fronte alle quali si sarebbe trovato nella vita intellettuale e in quella materiale. Si tratta di un rigore pedagogico tipico dell’Europa orientale, in particolare nelle yeshivot lituane, in contrasto all’approccio chassidico. E la sua scomparsa? Luogo e anno non sono del tutto certi. Un altro mistero che avvolge questa figura.

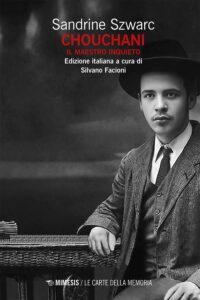

Sandrine Szwarc, Chouchani. Il maestro inquieto, trad. Silvano Facioni, Mimesis, pp. 494, euro 32,00