Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò

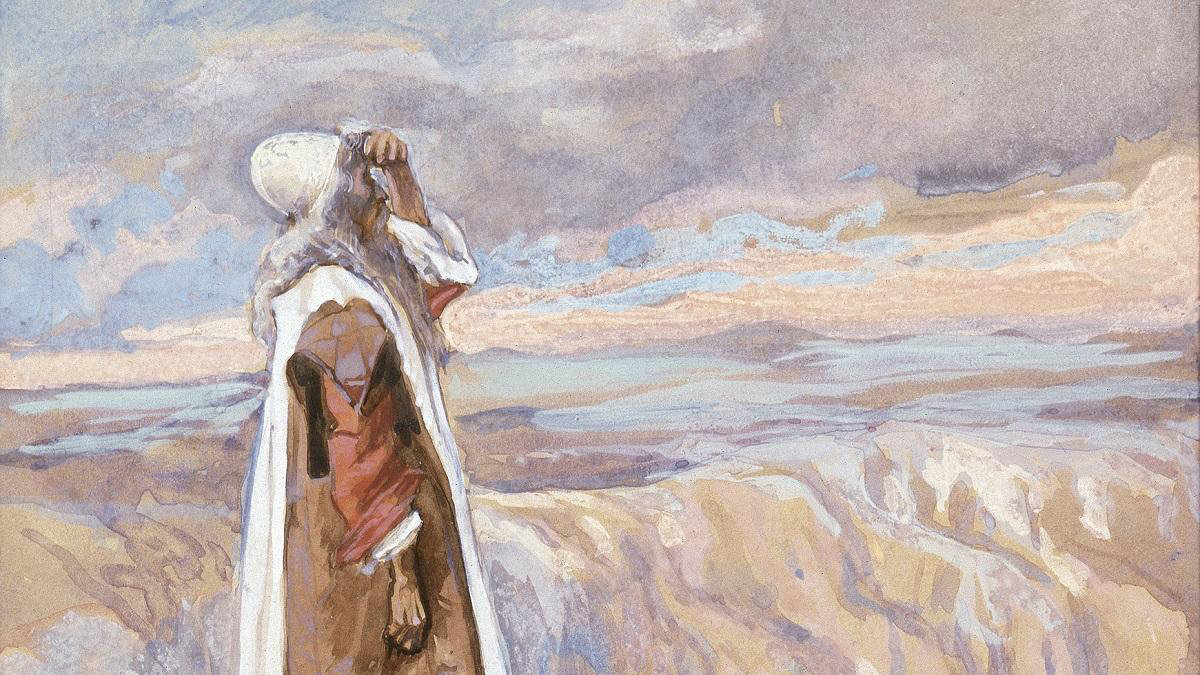

Cosa ci dice allora la storia di Mosè? Che è giusto lottare per la giustizia anche contro regimi che sembrano indistruttibili. Che Dio è con noi quando prendiamo posizione contro l’oppressione. Che dobbiamo avere fede in coloro che guidiamo, e quando cessiamo di avere fede in loro non possiamo più guidarli. (Foto: Mosè guarda da lontano la terra Promessa, James Tissot, 1902)

Deuteronomio 32:48-52

«In quello stesso giorno il Signore parlò a Mosè: “Sali su questo monte degli HaAvarim, il monte Nebo, che è nella terra di Moab, di fronte a Gerico, e contempla la terra di Canaan, che io do ai figli d’Israele come possesso. E muori sul monte sul quale sali, e sii riunito al tuo popolo … Poiché tu vedrai la terra solo da lontano; non entrerai nella terra che io do ai figli d’Israele.”»

Con queste parole volge al termine la vita del più grande eroe che il popolo ebraico abbia mai conosciuto: Mosè, il capo, il liberatore, il legislatore, l’uomo che condusse un gruppo di schiavi alla libertà, trasformò una raccolta turbolenta di individui in una nazione, e li trasformò in modo tale da renderli il popolo dell’eternità.

Fu Mosè a mediare con Dio, a compiere segni e prodigi, a dare al popolo le sue leggi, a lottare con loro quando peccavano, a lottare per loro pregando per il perdono divino, a donare la sua vita per loro, e ad avere il cuore spezzato da loro quando ripetutamente non seppero essere all’altezza delle sue grandi aspettative.

Ogni epoca ha avuto la propria immagine di Mosè. Per i saggi più inclini alla mistica, Mosè fu l’uomo che salì al cielo al tempo della consegna della Torà, dove dovette contendere con gli angeli che si opponevano all’idea che questo dono prezioso fosse dato a semplici mortali. Dio disse a Mosè di rispondere loro, cosa che egli fece in modo deciso: “Gli angeli lavorano forse, che hanno bisogno di un giorno di riposo? Hanno forse genitori, che hanno bisogno del comando di onorarli? Hanno forse un istinto malvagio, che hanno bisogno che si dica loro: ‘Non commettere adulterio?’” (Shabbat 88a). Mosè, l’uomo, confuta gli angeli.

Altri saggi furono ancor più radicali. Per loro Mosè fu Rabbenu, “il nostro rabbino” – non un re, non un capo politico o militare, ma un sapiente e maestro della legge, un ruolo che essi investirono di un’autorità straordinaria. Arrivarono persino a dire che quando Mosè pregò Dio di perdonare il popolo per il vitello d’oro, Dio rispose: “Non posso, perché ho già giurato: ‘Chiunque sacrifica a un dio sarà distrutto’ (Esodo h22:19), e non posso revocare il mio giuramento.” Mosè replicò: “Padrone dell’universo, non mi hai forse insegnato le leggi relative all’annullamento dei voti? Un uomo non può annullare il proprio voto, ma un saggio può farlo.” Mosè allora annullò il voto di Dio (Shemot Rabbah 43:4).

Per Filone, il filosofo ebreo del I secolo da Alessandria, Mosè fu un re-filosofo del tipo descritto nella Repubblica di Platone. Egli governa la nazione, ne organizza le leggi, ne istituisce i riti e si comporta con dignità e onore; è saggio, stoico e padrone di sé. Questo è, per così dire, un Mosè greco, non dissimile dalla famosa scultura di Michelangelo.

Per Maimonide, Mosè fu radicalmente diverso da tutti gli altri profeti in quattro modi. Primo: gli altri ricevevano le loro profezie in sogni o visioni, mentre Mosè le riceveva da sveglio.

Secondo: agli altri Dio parlava in parabole e in maniera indiretta, ma a Mosè Egli parlava direttamente e chiaramente.

Terzo: gli altri profeti erano terrorizzati quando Dio appariva loro, ma di Mosè è detto: “Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il suo amico” (Esodo 33:11).

Quarto: gli altri profeti dovevano sottoporsi a lunghe preparazioni per ascoltare la parola divina; Mosè invece parlava con Dio ogni volta che voleva o che aveva bisogno. Egli era “sempre pronto, come uno degli angeli ministranti” (Leggi delle fondamenta della Torà 7:6).

Eppure ciò che commuove nella rappresentazione di Mosè nella Torà è che egli appare davanti a noi come essenzialmente umano. Nessuna religione ha insistito in modo più profondo e sistematico sulla assoluta alterità di Dio e dell’uomo, del cielo e della terra, dell’infinito e del finito. Altre culture hanno sfumato il confine, facendo sembrare alcuni esseri umani simili a divinità, perfetti, infallibili. Una simile tendenza – marginale, certo, ma mai del tutto assente – esiste anche all’interno della vita ebraica: vedere i saggi come santi, i grandi studiosi come angeli, sorvolare sui loro dubbi e difetti e trasformarli in emblemi sovrumani di perfezione. Il Tanach, invece, è più grande di questo. Esso ci dice che Dio, che non è mai meno che Dio, non ci chiede mai di essere più che semplicemente umani.

Mosè è un essere umano. Lo vediamo disperarsi e desiderare di morire. Lo vediamo perdere la calma. Lo vediamo sull’orlo di perdere la fede nel popolo che è stato chiamato a guidare. Lo vediamo supplicare di poter attraversare il Giordano ed entrare nella terra verso cui ha trascorso la vita da capo conducendo. Mosè è l’eroe di coloro che lottano con il mondo così com’è e con le persone così come sono, sapendo che “Non spetta a te completare il compito, ma non sei libero di sottrartene.”

La Torà insiste che “fino a questo giorno nessuno sa dove si trovi la sua tomba” (Deuteronomio 34:6), per evitare che la sua tomba diventasse un luogo di pellegrinaggio o di culto. È fin troppo facile trasformare gli esseri umani, dopo la loro morte, in santi e semidei. È precisamente ciò a cui la Torà si oppone. “Ogni essere umano” scrive Maimonide nelle Leggi del pentimento (5:2), “può essere giusto come Mosè o malvagio come Geroboamo.”

Mosè non esiste nell’ebraismo come oggetto di culto, ma come modello di riferimento a cui ciascuno di noi può aspirare. Egli è il simbolo eterno di un essere umano reso grande da ciò per cui ha lottato, non da ciò che ha effettivamente conseguito. I titoli che gli conferisce la Torà, “l’uomo Mosè”, “servo di Dio”, “uomo di Dio”, sono tanto più impressionanti nella loro modestia. Mosè continua a ispirare.

Il 3 aprile 1968, Martin Luther King pronunciò un sermone in una chiesa di Memphis, Tennessee. Alla fine del suo discorso, si rivolse all’ultimo giorno di vita di Mosè, quando l’uomo che aveva guidato il suo popolo alla libertà fu condotto da Dio su una montagna dalla quale poteva vedere da lontano la terra che non era destinato a raggiungere. Questo, disse King, era il modo in cui si sentiva quella notte: «Io voglio soltanto fare la volontà di Dio. Ed Egli mi ha permesso di salire sulla montagna. E ho guardato oltre. E ho visto la terra promessa. Forse non arriverò laggiù con voi. Ma voglio che sappiate stasera che noi, come popolo, arriveremo alla terra promessa.»

Quella notte fu l’ultima della sua vita. Il giorno seguente fu assassinato. Alla fine, il giovane predicatore cristiano – non aveva ancora quarant’anni – che aveva guidato il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, si identificò non con una figura cristiana, ma con Mosè.

Alla fine, la forza della storia di Mosè è precisamente che essa afferma la nostra mortalità. Esistono molte spiegazioni sul perché Mosè non sia stato ammesso nella Terra Promessa. Io ho sostenuto che fu semplicemente perché “ogni generazione ha i suoi leader” (Avodah Zarah 5a) e la persona capace di guidare un popolo fuori dalla schiavitù non è necessariamente la stessa che possiede le competenze necessarie per guidare la generazione successiva nelle sue sfide nuove e molto diverse. Non esiste una forma ideale di leadership che sia adatta a tutti i tempi e situazioni.

Franz Kafka diede voce a una verità diversa, e non meno convincente: «Egli è sulle tracce di Canaan per tutta la vita; è incredibile che debba vedere la terra solo in punto di morte. Questa visione morente non può avere altro scopo che illustrare quanto incompleto sia un momento, la vita umana; incompleto, perché una vita come questa potrebbe durare per sempre e nondimeno essere solo un momento. Mosè non entra a Canaan non perché la sua vita sia stata troppo breve, ma perché è una vita umana.»

Cosa ci dice allora la storia di Mosè? Che è giusto lottare per la giustizia anche contro regimi che sembrano indistruttibili. Che Dio è con noi quando prendiamo posizione contro l’oppressione. Che dobbiamo avere fede in coloro che guidiamo, e quando cessiamo di avere fede in loro non possiamo più guidarli. Che il cambiamento, seppur lento, è reale, e che le persone sono trasformate da ideali elevati anche se ciò può richiedere secoli.

In una delle sue più potenti affermazioni su Mosè, la Torà dice che egli “aveva centovent’anni quando morì, ma i suoi occhi non si erano indeboliti e il suo vigore non era diminuito” (Deuteronomio 34:7). Pensavo che queste fossero semplicemente due frasi sequenziali, finché non capii che la prima era la spiegazione della seconda. Perché il vigore di Mosè non era diminuito? Perché i suoi occhi non si erano indeboliti – perché non aveva mai perso gli ideali della sua giovinezza. Anche se talvolta perse fiducia in se stesso e nella sua capacità di guidare, non perse mai la fede nella causa: in Dio, nel servizio, nella libertà, nella giustizia, nel bene e nel sacro. Le sue parole alla fine della vita furono appassionate quanto lo erano state all’inizio.

Questo è Mosè, l’uomo che rifiutò di “andarsene docilmente in quella notte oscura”, il simbolo eterno di come un essere umano, senza mai smettere di essere umano, possa diventare un gigante della vita morale. Questa è la grandezza e l’umiltà dell’aspirare a essere “un servo di Dio.”

Scritto da Rabbi Sacks nel 2012