di Sofia Tranchina

Alla Comunità Ebraica di Milano, la proiezione del film Le cose non dette di Hamos Guetta, martedì 13 gennaio, è stato un atto testimoniale della storia millenaria degli ebrei libici cancellata in una generazione, ma anche di tutti quegli ebrei dei Paesi arabi che dal 1948 hanno dovuto lasciare il loro Paese. Sono storie di radici strappate e di esilio, strettamente intrecciate alla storia dell’Italia, che però sembra averle dimenticate.

Esistono patrimoni che non possono essere confiscati perché viaggiano nelle valigie invisibili della memoria: l’accento di una lingua, il sapore di una spezia, il trauma di una fuga notturna. Alla Comunità Ebraica di Milano, la proiezione del film Le cose non dette di Hamos Guetta, martedì 13 gennaio, è stato un atto testimoniale della storia millenaria degli ebrei libici cancellata in una generazione. La sala è gremita. Non per curiosità, ma perché per molti presenti quella non è “storia”: è la loro biografia familiare. La partecipazione del pubblico indica un bisogno viscerale di veder riconosciuto il proprio dolore collettivo.

Il buffet kasher tripolino, offerto dal presidente della comunità Walker Meghnagi, non è un contorno folkloristico alla serata. È l’unico territorio che nessuno ha potuto confiscare, l’unica cosa che gli ebrei di Libia sono riusciti a portare via intatta quando tutto il resto — case, negozi, cimiteri, infanzia — veniva strappato via. Il cibo qui diventa l’ultimo frammento tangibile di un’identità sradicata, testimone di un cosmopolitismo mediterraneo distrutto che fa della vicenda degli ebrei di Libia un paradigma universale delle diaspore del Novecento.

È lo stesso Meghnagi, ebreo tripolino, a fissare il perimetro della serata: «Una serata per ricordarci chi siamo, per ricordarci del nostro passato, per ricordarlo ai nostri figli. Non solo di noi ebrei tripolini, ma di tutti gli ebrei del mondo arabo».

Il mosaico della memoria traumatica

Il film di Hamos Guetta, Le cose non dette. La storia di un ebreo. La storia di tutti gli ebrei dai paesi arabi, non è una commemorazione nostalgica, ma un atto di testimonianza necessario. Il montaggio di Guetta non cerca la fluidità del documentario storico tradizionale; al contrario, procede per frammenti, quasi a ricalcare la natura stessa della memoria traumatica. È un linguaggio fatto di strappi: immagini d’archivio sgranate si alternano a primi piani fissi, quasi a voler trattenere forzatamente volti che il tempo sta sbiadendo. Questa frammentarietà non è un limite tecnico, ma una scelta di campo: suggerisce che la storia degli ebrei di Libia non può più essere un racconto unitario, ma solo una collezione di schegge. Il film accetta l’impossibilità di ricostruire l’intero, offrendoci invece un mosaico dove i vuoti — le “cose non dette” del titolo — pesano quanto le parole.

La maggior parte del film è costituita da testimonianze dirette: interviste a Giulio e Jasmine Hassan, ai loro parenti e amici, che restituiscono la dimensione umana di una tragedia collettiva. Guetta, nato a Tripoli nel 1955 e fuggito nel 1967, è noto per il suo impegno nel preservare la cucina ebraica tripolina. Ma da anni raccoglie memorie, cerca persone, ricostruisce frammenti di un mondo cancellato. Il suo lavoro è un archivio vivente contro l’oblio.

- Leggi anche: Presentato in comunità il progetto TRAME: le storie degli ebrei immigrati dai paesi arabi in un archivio digitale

Duemila anni di simbiosi

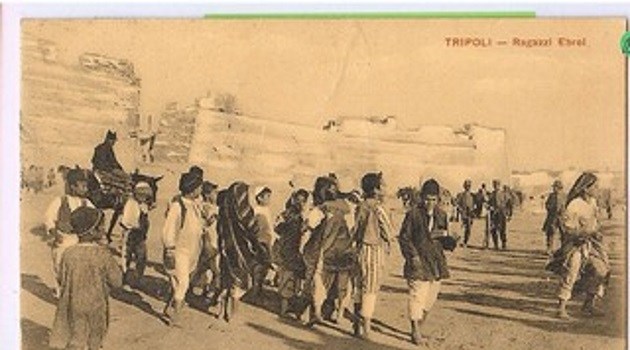

La presenza ebraica in Libia risaliva a oltre duemila anni fa, all’epoca fenicia e romana. Durante il colonialismo italiano (1911-1943), la comunità visse una fase di modernizzazione, con scuole, istituzioni culturali, partecipazione alla vita economica. Ma subì anche il trauma delle Leggi Razziali del 1938 e, durante la Seconda Guerra Mondiale, la deportazione di migliaia di ebrei nei campi di internamento.

La Libia pre-1945 non era solo un luogo di residenza, ma un esperimento riuscito di cosmopolitismo mediterraneo. In quel “ponte culturale”, l’identità non era un monolite: si poteva essere ebrei per fede, arabi per lingua e italiani per cultura politica. Gli ebrei libici parlavano arabo, pregavano in ebraico, pensavano e sognavano spesso in italiano. Molti avevano la cittadinanza italiana. Erano l’incarnazione di una pluralità che il nazionalismo panarabo non avrebbe tollerato.

Una cacciata in tre atti

La storia degli ebrei di Libia non si chiude con un evento singolo, ma con una stratificazione di traumi. Il primo pogrom esplode nel novembre 1945, ancora sotto amministrazione britannica. Fu un’esplosione di violenza inaudita: a Tripoli e nei centri vicini, oltre centotrenta ebrei furono uccisi, sinagoghe profanate, negozi saccheggiati. Non fu un incidente isolato, ma un trauma irreversibile che ruppe per sempre la fiducia tra la popolazione araba e quella ebraica. Secoli di convivenza venivano spazzati via in pochi giorni di furia.

Nel 1948, con la nascita di Israele, le violenze si ripetono. «Nel ’48 andarono via dalla Libia tutti i poveri e pochi idealisti», racconta Guetta. Chi non aveva nulla da perdere partì subito per lo Stato ebraico appena nato.

Ma è il 1967 a segnare il punto di non ritorno. Nel giugno di quell’anno, durante la Guerra dei Sei Giorni, l’ostilità verso Israele si riversa sugli ebrei rimasti in Libia, circa seimila persone. La folla inferocita assalta il quartiere ebraico. Molti vengono uccisi, negozi e sinagoghe bruciano. Il governo ordina l’espulsione “temporanea” per proteggere gli ebrei: una valigia, venti sterline libiche, nient’altro. Quello che doveva essere un arrivederci diventa un esilio definitivo.

Cinquemila ebrei libici arrivano in Italia, molti a Roma, altri a Milano. I più poveri proseguono verso Israele. L’Alitalia organizza un ponte aereo. Diplomatici e cittadini privati si mobilitano. È una fuga, non un viaggio.

«Nel ’67 cinquemila ebrei libici sono venuti di passaggio in Italia», spiega Guetta. «I più poveri sono andati in Israele, gli altri sono rimasti in Italia. Oggi la comunità ebraica italiana è fatta da tremila ebrei di Libia, che hanno costruito più di cinquantamila posti di lavoro». È la storia di una rigenerazione forzata, di chi ha dovuto ricominciare da zero portando con sé solo competenze, lingua e memorie.

- Leggi anche: Tripoli: il pogrom contro gli ebrei del 5 giugno 1967. La testimonianza di Yoram Ortona

L’odissea di Giulio Hassan

Il cuore del film è la vicenda di Giulio Hassan, nato a Tripoli nel 1940 da madre fiorentina e padre tripolino. La sua storia è stata raccontata anche nel romanzo Notturno libico di Raffaele Genah e nel programma televisivo della Rai Sorgente di vita. Ma qui, attraverso le interviste dirette a lui e a sua moglie Jasmine, acquista una forza testimoniale senza filtri.

Nel 1969, dopo essere fuggito nel ’67, Giulio decide di tornare in Libia con la moglie e i figli per liquidare i beni del padre. È convinto che il pericolo sia passato. È un errore che cambierà il corso della sua vita. Il primo settembre di quell’anno, Muammar Gheddafi prende il potere con un colpo di Stato. Giulio viene arrestato. Trascorre quattro anni e mezzo nelle carceri libiche, in isolamento, sottoposto a violenze. È Jasmine, dall’esterno, a non arrendersi. È lei che muove cielo e terra, che cerca contatti, che non smette di lottare. Alla fine, Giulio viene liberato. Si trasferisce prima in Italia, poi in Israele.

La sala ascolta in silenzio. Quando il film finisce, dal pubblico arrivano commenti commossi. «Il film mi ha colpito tantissimo perché Giulio è mio padre e Jasmine è mia madre», racconta un signore, figlio di ebrei libanesi: quando aveva sette anni suo padre fu portato via dal negozio a Beirut. Racconta della madre che, come Jasmine, fece di tutto per ritrovarlo. La storia di Giulio Hassan non è solo libica: è siriana, irachena, egiziana, yemenita. È la storia di ottocentocinquantamila ebrei fuggiti o espulsi dai paesi arabi nel corso del Novecento, una diaspora silenziosa di cui si parla poco.

La regola del suolo e la confisca dell’identità

C’è un dettaglio che ricorre nelle testimonianze: la regola del “suolo israeliano”. Chi metteva piede in Israele perdeva il diritto di reclamare i propri beni in Libia. Era un meccanismo comune in molti paesi della Lega Araba. In Iraq, nel 1951, una legge congelò i beni di tutti gli ebrei che rinunciavano alla cittadinanza per emigrare. In Egitto, sotto Nasser, le leggi di sequestro confiscarono aziende e proprietà di ebrei etichettati come “nemici dello stato” o “agenti sionisti”, indipendentemente dalle loro reali opinioni politiche. In Marocco e Tunisia, le restrizioni sul trasferimento di capitali resero impossibile portare via i frutti di generazioni di lavoro.

Ma la confisca dei beni non fu un semplice atto di sciacallaggio economico: fu una politica strutturale di cancellazione. Togliere le case, i negozi e le aziende significava privare una comunità della propria “prova d’esistenza” sul suolo libico. Non era solo una questione economica. Era la cancellazione di un’identità.

Dal cosmopolitismo all’omogeneizzazione etnica: il negazionismo urbanistico

L’ascesa di Gheddafi nel 1969 non fu solo un cambio di regime, ma l’applicazione feroce di una strategia di omogeneizzazione etnica. Per costruire una nazione libica pura, araba e musulmana, era necessario eliminare ogni “alterità”. Gheddafi utilizzò l’antisionismo e l’anticolonialismo come pilastri del suo potere, trasformando la Libia in un paese etnicamente “omogeneo”, cancellando una stratificazione culturale — berbera, ebraica, araba, italiana — che era durata secoli.

Nel 1970, decretò l’espulsione di ventimila italiani rimasti in Libia e la confisca di tutti i loro beni. Ma l’atto più plateale di questo processo fu il negazionismo urbanistico: la decisione di spianare i cimiteri ebraici e cristiani per edificarvi sopra dei grattacieli. Sopra l’antico cimitero ebraico di Tripoli sorsero palazzi di cemento.

Trasformare le tombe in fondamenta è l’estremo tentativo di cancellare non solo il presente, ma anche il passato. Se non ci sono più i morti a testimoniare una presenza millenaria, quella presenza può essere dichiarata mai esistita. I grattacieli di Tripoli diventano così monumenti all’oblio, simboli di una modernità che si fonda sulla rimozione fisica della memoria dell’altro. È il contrasto più violento tra la Libia ponte culturale di un tempo e la Libia che ha scelto di cancellare il proprio passato.

Un mondo dimenticato: l’amnesia europea

Spesso la narrazione storica si concentra solo sul conflitto arabo-israeliano in termini territoriali, dimenticando che esisteva un “mondo ebraico arabo” vastissimo che è scomparso in pochi decenni. Dalle sponde dell’Atlantico fino al Golfo Persico, comunità ebraiche vivevano da secoli in simbiosi con le società arabe: condividevano lingua, musica, cucina, architettura. Erano parte integrante del tessuto urbano di Baghdad, Il Cairo, Tunisi, Casablanca, Tripoli. Questa civiltà plurale è stata smantellata in una generazione, sostituita da Stati-nazione costruiti su narrazioni identitarie monolitiche.

Perché questa storia è quasi assente dai libri di scuola e dal dibattito pubblico europeo? L’Italia, in particolare, sembra soffrire di un’amnesia selettiva. Riconoscere l’esodo degli ebrei di Libia significherebbe fare i conti con le zone d’ombra del proprio passato coloniale e con la complessità di una diaspora che non rientra nei canoni semplificati del conflitto mediorientale.

Questi tremila ebrei tripolini che oggi animano Milano e Roma, creando economia e cultura, sono “profughi di serie A” nel successo dell’integrazione, ma “profughi di serie B” nella narrazione storica. La loro vicenda disturba la retorica della decolonizzazione intesa solo come liberazione, rivelandone il volto oscuro: quello della pulizia etnica mascherata da anticolonialismo.

Radici strappate

Verso la fine della serata, Walker Meghnagi prende di nuovo la parola, pacato ma irremovibile: «Non perdonerò mai una cosa: mi hanno strappato le mie radici. Sono andato via a tredici anni, lasciando la mia scuola, i miei amici, la mia vita. Questo io non lo perdonerò mai». Non si tratta solo di beni confiscati, ma di infanzia, di lingua materna, di paesaggio interiore. È la perdita di un luogo che non tornerà mai ad esistere, nemmeno se un giorno fosse possibile tornarci fisicamente.

Hamos Guetta, alla fine, ricorda che il suo lavoro non è nato da un progetto editoriale, ma da un bisogno: «Ho un migliaio di film su YouTube. Vado a cercare le persone per raccontare la loro storia. Gli ebrei stavano in Libia da secoli. Tante storie, tante ricerche». È un archivio fatto di voci, di volti, di ricette, di dialetti. È la memoria che si oppone alla cancellazione.

La sala si svuota lentamente. Restano i profumi del buffet, le voci che si mescolano, il sapore di Tripoli che resiste.