di Anna Balestrieri

Due anni dopo il pogrom di Hamas, la riflessione sull’antisemitismo e sulla sua rappresentazione mediatica è approdata a Roma in un convegno promosso dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e dal CNEL, ospitato dal presidente Renato Brunetta.

La presidente dell’UCEI, Noemi Di Segni, ha aperto i lavori ricordando che “non è una battaglia di parte, ma una battaglia per la verità”, denunciando la distorsione mediatica e accademica che, a distanza di due anni, ha reso invisibile la matrice terroristica dell’attacco del 7 ottobre.

Deborah Lipstadt: “L’antisemitismo è una minaccia per la democrazia”

Ad aprire il dibattito è stata Deborah Lipstadt, inviata speciale degli Stati Uniti per il monitoraggio e la lotta contro l’antisemitismo.

Ad aprire il dibattito è stata Deborah Lipstadt, inviata speciale degli Stati Uniti per il monitoraggio e la lotta contro l’antisemitismo.

Lipstadt ha definito l’antisemitismo “il male più antico del mondo” e ha ammonito che esso non è solo un problema degli ebrei, ma una minaccia per la democrazia stessa.

Nel suo libro Antisemitism: Here and Now (2019) e nei suoi interventi pubblici, ha sottolineato che le teorie del complotto antisemite — dal controllo della finanza a quello dei media — nascono tanto a destra quanto a sinistra, e dunque devono essere trattate come un fenomeno bipartisan, non come arma politica contro l’avversario.

Il suo messaggio, in sintesi: “L’antisemitismo è la cartina di tornasole della salute democratica”, e non può essere né relativizzato né politicizzato.

Shavit: “La formula per la pace è la pace”

Lo scrittore israeliano Ari Shavit ha espresso stupore per la tenuta degli Accordi di Abramo dopo il trauma del 7 ottobre: “La migliore formula per la pace è la pace”, ha detto, invitando a ripartire dal dialogo come unica prospettiva possibile.

Galli della Loggia: il progressismo come democrazia amputata

Il professor Ernesto Galli della Loggia, editorialista del Corriere della Sera, ha definito il progressismo contemporaneo “una democrazia amputata”, un habitat “di un’avveniristica convivenza” che però ha perso contatto con la realtà e con la responsabilità morale.

Pierluigi Battista: la scomparsa di Hamas dal dibattito pubblico

Per Pierluigi Battista, la “caccia all’ebreo” è iniziata il 10 ottobre 2023, quando negli Stati Uniti, a Stanford, uno studente ebreo fu costretto a mettersi di fronte a un muro “per capire che cosa senta il popolo palestinese”.

Per Pierluigi Battista, la “caccia all’ebreo” è iniziata il 10 ottobre 2023, quando negli Stati Uniti, a Stanford, uno studente ebreo fu costretto a mettersi di fronte a un muro “per capire che cosa senta il popolo palestinese”.

Ad Amsterdam, ha ricordato, tifosi del Maccabi sono stati inseguiti da bande, e in Europa il dibattito ha rimosso Hamas: “Si parla solo dei bambini massacrati, non dei tunnel costruiti con i fondi internazionali, non delle donne e dei vecchi usati come scudi umani, non degli stupri. Hamas sparisce: il male è solo Israele.”

Secondo Battista, l’insistenza europea sul termine “genocidio” riflette un bisogno di autoassolversi, proiettando il proprio passato coloniale su Israele.

Vercelli: “Antisionismo e antisemitismo, una connessione da indagare”

Lo storico Claudio Vercelli ha messo in luce la falsa dicotomia “ebrei ricchi / arabi poveri”, ricordando che Israele è nato da un processo di decolonizzazione, al pari di molti altri Stati come il Sudan, ma è l’unico a essere sistematicamente delegittimato.

Per i giovani, ha osservato, “Gaza è diventata il Vietnam dei sessantottini”. Da qui, l’urgenza di indagare le connessioni tra antisemitismo e antisionismo, e il vero significato dello slogan “Dal fiume al mare”: “non per dare ai palestinesi, ma per togliere agli israeliani.”

Università e accademia: dalla libertà alla censura

Gli accademici presenti hanno ricordato come le università israeliane siano centri di opposizione e libertà di espressione, dove si può perfino accusare il governo di genocidio senza censure.

Il trauma del 7 ottobre, tuttavia, ha travolto anche chi non l’ha vissuto direttamente: in Italia, già da novembre 2023, si sono moltiplicati gli appelli al boicottaggio accademico, segnando un preoccupante scollamento tra etica e ricerca.

Gli studiosi hanno sottolineato che simili boicottaggi sono “controproducenti e indegni del mondo intellettuale”.

Il Rabbino Capo e la lezione di Sukkot

Il rabbino capo di Roma ha ricordato che la cifra dell’ebraismo romano è la precarietà, simboleggiata da Sukkot, festa “tragica” anche per il 16 ottobre, data del rastrellamento del ghetto nel 1943.

La ministra per le Pari Opportunità: “Auschwitz non basta più”

Di sorprendente lucidità l’intervento della ministra per le Pari Opportunità, che ha denunciato “l’assenza di solidarietà dei giovani europei verso i coetanei massacrati al Nova Festival”, simboli di un Occidente disprezzato.

“Non una manifestazione per gli ostaggi,” ha ricordato, “e quelle del Foglio, poco popolate e senza giovani.”

Ha rivelato di aver chiesto ad Amnesty perché non si fossero unite alle femministe francesi nella denuncia degli stupri di Hamas, ricevendo la risposta: “Non ci sono abbastanza prove.” La replica: “E perché non le cercate?”

La ministra ha concluso amaramente: “A cosa sono servite le ‘gite’ ad Auschwitz se pensiamo che l’antisemitismo sia un fatto del passato?”

Parisi e Della Pergola: l’Italia, ventre molle dell’Occidente

Stefano Parisi ha parlato di un “7 ottobre anche in Italia”, dove il 15% degli intervistati ritiene legittimo colpire fisicamente un ebreo.

Ha denunciato le piazze gremite di genitori che fanno cantare ai figli gli slogan di Hamas, l’equiparazione nei media tra un gruppo terroristico e l’esercito di uno Stato di diritto, e l’Italia come “ventre molle dell’Occidente”, megafono della propaganda di Hamas.

Ha concluso con un appello a un “patto morale con i giornalisti”: ogni fatto deve essere provato, verificato, smentito se necessario.

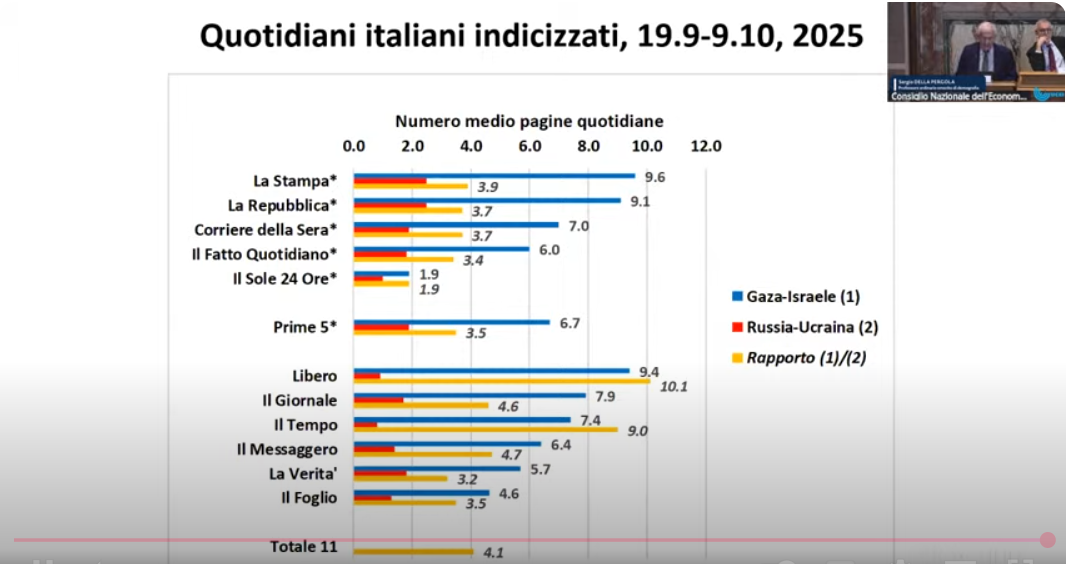

Nel suo intervento, Sergio Della Pergola ha rafforzato l’analisi con dati: “se l’attacco del 7 ottobre non fosse stato contenuto, avrebbe potuto uccidere più di tre milioni di persone”, configurando un reale genocidio.

Ha inoltre presentato una ricerca sull’iperesposizione e politicizzazione del Medio Oriente nella stampa italiana, evidenziando la sproporzione di copertura e la mancanza di rigore analitico.

Giornalisti a confronto: la crisi del racconto

Il giornalista David Parenzo ha aperto il dibattito tra cronisti con il suo tono provocatorio: “Khamenei che accusa Netanyahu di dittatura è il paradosso dei due pesi e due misure.”

Il giornalista David Parenzo ha aperto il dibattito tra cronisti con il suo tono provocatorio: “Khamenei che accusa Netanyahu di dittatura è il paradosso dei due pesi e due misure.”

Ha denunciato l’assenza di immagini e testimonianze del pogrom del 7 ottobre, ricordando Shani Louk trascinata a Gaza sotto gli applausi della folla, e si è chiesto perché “un dossier di 350 pagine di Human Rights Watch sia stato ignorato in favore della propaganda sulla ‘nazificazione’ di Israele.”

Dopo di lui, Maurizio Caprara (Corriere della Sera) e Marco Ferrando (Avvenire) hanno riflettuto sull’antipatia anti-occidentale dei media italiani, paragonando la narrazione del 7 ottobre a quella dell’11 settembre.

Per Incoronata Boccia (RAI), “il pudore di Israele ha celato la carneficina, e quel vuoto ha permesso a Hamas di riscrivere la storia”.

Ha ricordato il sacrificio dei giovani soldati israeliani e il “tradimento” delle università europee che hanno rotto i rapporti accademici: “Come i trenta denari di Giuda.”

Andrea Malaguti (La Stampa) ha tentato di difendere la propria categoria citando “gli ebrei che criticano Israele”, mentre Franco Bechis, con ironia, ha ricordato di essere “un ebreo diventato cattolico per amore: pure ciellino!”, suscitando ilarità.

Ha tuttavia ammonito sulla difficoltà di fare informazione in guerra, dove “la verifica dei fatti è la prima vittima.”

Mario Sechi (Libero) ha ricordato che la sua testata “è sempre stata dalla parte del diritto di Israele di difendersi”, sottolineando che “Israele ha vinto la guerra, su sette fronti.”

Mario Sechi (Libero) ha ricordato che la sua testata “è sempre stata dalla parte del diritto di Israele di difendersi”, sottolineando che “Israele ha vinto la guerra, su sette fronti.”

Alessandro Barbano (Altra Voce) ha paragonato il 7 ottobre ai grandi “sacchi della storia”, come quello dei lanzichenecchi o di Roma.

La voce dei giovani ebrei italiani

Il giovane Luca Spizzichino ha denunciato “il silenzio delle istituzioni” e la percezione di impunità verso gli aggressori di studenti ebrei.

Micol Di Gioacchino ha raccontato di sentirsi “costretta a nascondere la propria identità” e di essere stata esclusa da battaglie comuni, come quella climatica, “perché in altri ambiti persona non grata”.

David Fiorentini ha ricordato il boicottaggio dei farmaci Teva e la necessità che “un medico non sia un attivista col camice bianco”.

Sant’Orsola, portando la voce dei più giovani, ha parlato di esaustione e isolamento, mentre David Di Segni ha rivendicato il diritto di “riappropriarsi delle lotte, anche quella femminista”.

Un confronto necessario

L’incontro si è chiuso nel segno della responsabilità condivisa: non c’è democrazia senza verità, né verità senza il coraggio di nominarla.

Tra giornalisti, studiosi e rappresentanti istituzionali, è emersa una consapevolezza comune: il 7 ottobre non è solo un trauma israeliano, ma una prova di verità per l’Occidente.