Appunti di Parashà a cura di Lidia Calò

L’episodio delle spie ha giustamente lasciato perplessi i commentatori nel corso dei secoli.

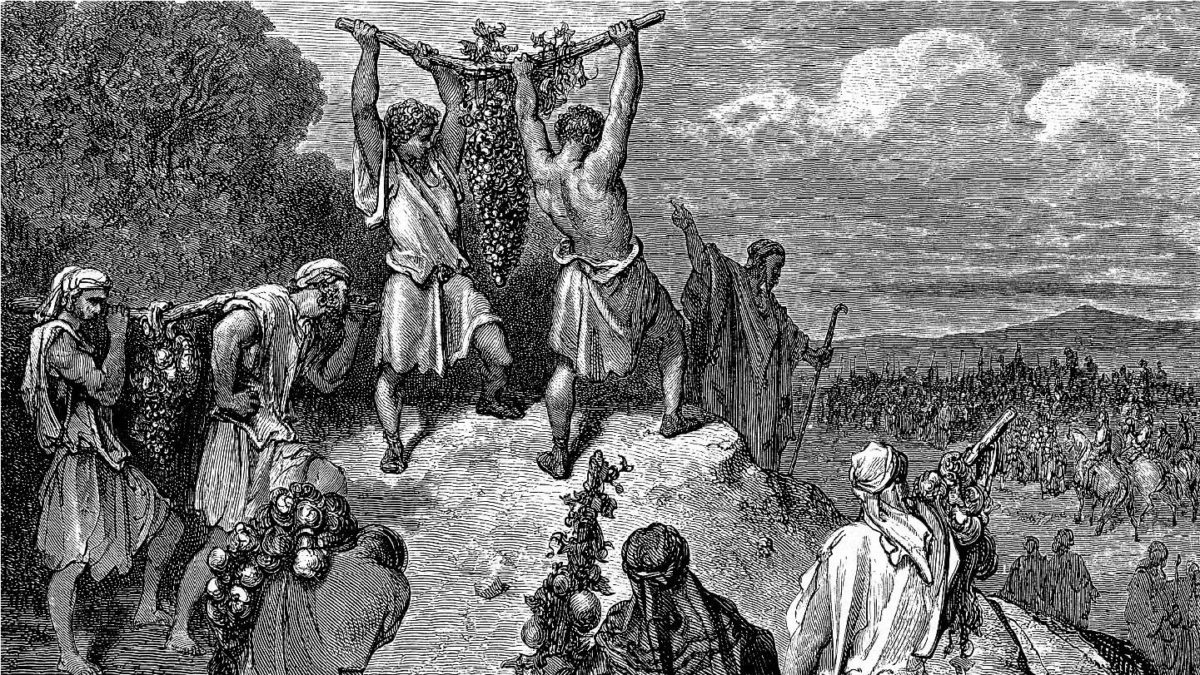

Com’è possibile che si siano sbagliati così tanto? La terra, dissero, era proprio come Mosè aveva promesso. Era davvero “una terra dove scorrono latte e miele”. Ma conquistarla era impossibile.

“Il popolo che abita quella terra è potente, e le città sono fortificate e grandissime. Vi abbiamo anche visto i discendenti del gigante… Non possiamo attaccare quel popolo; è più forte di noi… Tutti quelli che vi abbiamo visto sono di grande statura. Abbiamo visto lì i titani… Ai nostri occhi ci sembravamo come cavallette, e così sembravamo a loro.” (Numeri 13:28–33)

Erano terrorizzati dagli abitanti della terra, e non si resero minimamente conto che gli abitanti erano terrorizzati da loro.

Rachav, la prostituta di Gerico, disse alle spie mandate da Yehoshua una generazione dopo:

“So che il Signore vi ha dato questa terra e che un grande terrore di voi è caduto su di noi, cosicché tutti gli abitanti di questo paese tremano dalla paura a causa vostra… i nostri cuori si sono sciolti dalla paura e tutto il coraggio è venuto meno a causa vostra, perché il Signore vostro Dio è Dio nei cieli in alto e sulla terra in basso.” (Giosuè 2:10–11)

La verità era l’esatto opposto del resoconto delle spie. Gli abitanti temevano gli Israeliti più di quanto gli Israeliti temessero gli abitanti.

Lo sentiamo all’inizio del racconto di Bilam:

“Ora Balak figlio di Tzippor vide tutto ciò che Israele aveva fatto agli Amorrei, e Moav fu terrorizzato perché erano un popolo numeroso. In effetti, Moav era pieno di terrore a causa degli Israeliti.” (Numeri 22:2–3)

Prima ancora, gli stessi Israeliti avevano cantato al Mar Rosso: “Gli abitanti di Canaan si dissolsero; terrore e spavento possa cadere su di loro.” Esodo 15:15–16)

Come mai allora le spie sbagliarono in modo così clamoroso? Interpretarono male ciò che videro? Mancarono di fede in Dio? Oppure – più probabilmente – mancarono di fiducia in sé stessi? O fu semplicemente, come sostiene Maimonide nella “Guida dei perplessi”, che la loro paura era inevitabile data la loro storia passata? Avevano trascorso la maggior parte della loro vita come schiavi. Solo di recente avevano acquisito la libertà. Non erano ancora pronti a combattere una lunga serie di battaglie e a stabilirsi come popolo libero nella propria terra. Ci sarebbe voluta una nuova generazione, nata nella libertà. Gli esseri umani cambiano, ma non così rapidamente. (Vedi Guida dei perplessi III, 32)

La maggior parte dei commentatori presume che le spie siano colpevoli di mancanza di coraggio, o di fede, o di entrambi. È difficile leggere il testo in modo diverso. Tuttavia, nella letteratura chassidica – dal Baal Shem Tov a Rabbi Yehudah Leib Alter di Gher (il Sefat Emet) fino al Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson – è emersa una linea di interpretazione completamente diversa, che legge il testo contro la sua superficie, con un effetto drammatico, tanto che rimane attuale e potente ancora oggi. Secondo questa interpretazione, le spie erano ben intenzionate. Erano, dopo tutto, “principi, capi, leader”

(Numeri 13:2–3). Non dubitavano che Israele potesse vincere le sue battaglie contro gli abitanti della terra. Non temevano il fallimento; temevano il successo. La loro preoccupazione non era fisica, ma spirituale. Non volevano lasciare il deserto. Non volevano diventare solo un’altra nazione tra le nazioni della terra. Non volevano perdere la loro relazione unica con Dio nel silenzio riverberante del deserto, lontani dalla civiltà e dalle sue inquietudini.

Lì erano vicini a Dio, più vicini di qualsiasi altra generazione prima o dopo. Egli era una presenza palpabile nel Santuario in mezzo a loro, e nelle Nubi di Gloria che li circondavano. Lì il Suo popolo mangiava la manna dal cielo e beveva l’acqua dalla roccia, sperimentando miracoli ogni giorno. Finché rimanevano nel deserto, sotto il baldacchino protettivo di Dio, non avevano bisogno di arare la terra, seminare, raccogliere il raccolto, difendere un paese, gestire un’economia, mantenere un sistema di assistenza sociale, o assumersi qualcuna delle altre responsabilità terrene e distrazioni che distolgono la mente dell’uomo dal Divino.

Lì, in una terra di nessuno, in uno spazio liminale, sospesi tra passato e futuro, potevano vivere con una semplicità e una immediatezza di incontro che non avrebbero mai più potuto trovare una volta rientrati nell’orbita della vita quotidiana nel mondo materiale. Paradossalmente, poiché un deserto è normalmente l’esatto opposto di un giardino, il deserto era l’Eden degli Israeliti. Lì erano vicini a Dio come lo furono i primi esseri umani prima della loro perdita dell’innocenza.

Se questo paragone è troppo dissonante, ricordiamo che sia Osea che Geremia paragonarono il deserto a una luna di miele.

Osea disse in nome di Dio: “Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.” (Osea 2:16), suggerendo che in futuro Dio avrebbe riportato il popolo lì per celebrare una seconda luna di miele.

Geremia disse in nome di Dio: “Mi ricordo della devozione della tua giovinezza, dell’amore del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata.” (Geremia 2:2)

Per entrambi i profeti, gli anni del deserto furono il tempo del primo amore tra Dio e Israele.

È questo che le spie non volevano abbandonare.

Chiaramente questa interpretazione non è il senso letterale della narrazione, ma non dovremmo respingerla per questo.

È, per così dire, una lettura psicoanalitica, un resoconto della mentalità inconscia delle spie.

Non volevano rinunciare all’intimità e all’innocenza dell’infanzia per entrare nel mondo adulto. A volte sono i genitori a non voler lasciare andare i figli; altre volte è il contrario.

Ma deve esserci un certo distacco perché i figli diventino adulti responsabili. In definitiva, le spie temevano la libertà e le sue responsabilità.

Ma è proprio di questo che parla la Torà.

Il giudaismo non è una religione di ritiro monastico dal mondo. È soprattutto una religione di coinvolgimento nel mondo.

La Torà è un modello per la costruzione di una società con tutti i suoi dettagli concreti: leggi di guerra e di assistenza sociale, raccolti e bestiame, prestiti e rapporti tra datore di lavoro e dipendente, il codice di una nazione nella sua terra, parte del mondo reale della politica e dell’economia, eppure in qualche modo orientata verso un mondo migliore in cui giustizia e compassione, amore per il prossimo e per lo straniero, non siano ideali remoti ma parte del tessuto della vita quotidiana. Dio scelse Israele per rendere visibile la Sua presenza nel mondo, e ciò significa che Israele deve vivere nel mondo.

Certamente, il popolo ebraico non è stato privo di eremiti del deserto e asceti. La setta di Qumran, che conosciamo dai Rotoli del Mar Morto, era un gruppo del genere. Il Talmud parla di Rabbi Shimon bar Yochai in termini simili. Avendo vissuto tredici anni in una grotta, non riusciva a sopportare di vedere persone impegnate in attività terrene come l’aratura di un campo.

Maimonide parla di persone che vivono da eremiti nel deserto per sfuggire alla corruzione della società. (Leggi sul carattere etico 6:1; Otto Capitoli, cap. 4).

Ma questi erano l’eccezione, non la regola.

Questo non è il destino di Israele: vivere fuori dal tempo e dallo spazio, in ashram o monasteri, come reclusi del mondo. Lungi dall’essere la massima espressione della fede, tale paura della libertà e delle sue responsabilità è – secondo sia il Rebbe di Gher che quello di Lubavitch – il peccato delle spie.

Nella tradizione esiste una voce, identificata soprattutto con Rabbi Shimon bar Yochai, che considera il coinvolgimento nel mondo come fondamentalmente incompatibile con le vette della spiritualità. Ma la linea principale del pensiero ebraico sosteneva l’opposto.

“Lo studio della Torà senza un mestiere finirà per fallire e condurre al peccato.” (Pirkei Avot 2:2) “Chi decide di studiare Torà e di non lavorare, vivendo invece di carità, profana il nome di Dio, disonora la Torà, spegne la luce della religione, porta il male su sé stesso e si priva della vita futura.” (Maimonide, Leggi dello Studio della Torà 3:10)

Le spie non volevano contaminare l’ebraismo portandolo a contatto con il mondo reale.

Cercavano l’eterna infanzia della protezione divina e la luna di miele senza fine del Suo amore avvolgente. C’è qualcosa di nobile in questo desiderio, ma anche qualcosa di profondamente irresponsabile che demoralizzò il popolo e provocò l’ira di Dio. Perché il progetto ebraico – la Torà come costituzione della nazione ebraica sotto la sovranità di Dio – riguarda la costruzione di una società nella terra di Israele che onori in tal modo la dignità e la libertà umana da portare un giorno il mondo a dire: “Senza dubbio questa grande nazione è un popolo saggio e intelligente.” (Deuteronomio 4:6)

Il compito ebraico non è temere il mondo reale, ma entrarvi e trasformarlo. Questo è ciò che le spie non avevano capito. Noi – ebrei di fede – lo capiamo oggi?

Scritta da rabbi Jonathan Sacks zzl nel 2012